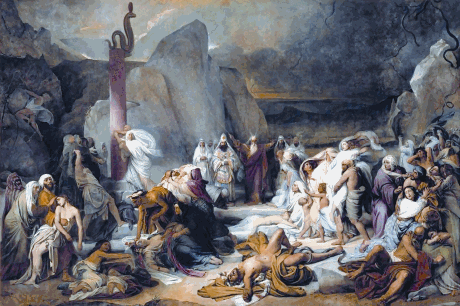

Чудо веры и гибельность неверия.

"Медный змий" Фёдора Бруни

От горы Ор отправились они путём Чермного моря, чтобы миновать землю Едома. И стал малодушествовать народ на пути, и говорил народ против Бога и против Моисея: зачем вывели вы нас из Египта, чтоб умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивела эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. (Чис 21: 4–6)

И сказал Господь Моисею: сделай себе [медного] змея и выставь его на знамя, и [если ужалит змей какого-либо человека] ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив.(Чис 21: 8, 9)

Медный змий.

Фёдор Бруни. Государственный Русский музей

В 1827 году Фёдор Антонович Бруни (1801–1875) сообщает Обществу поощрения художников о своей работе над большой картиной: он задумал композицию из истории Ветхого Завета – о воздвижении медного змия в пустыне.

В 1827 году Фёдор Антонович Бруни (1801–1875) сообщает Обществу поощрения художников о своей работе над большой картиной: он задумал композицию из истории Ветхого Завета – о воздвижении медного змия в пустыне.

Первый эскиз «Медного змия» был сделан ещё в 1824 году, а закончена картина будет только в 1841-м. При этом огромному полотну придётся «переезжать» из Рима в Петербург и обратно, поскольку император Николай I, желая упрочить Академию художеств молодыми талантами, вызовет на преподавательские должности Карла Брюллова и Фёдора Бруни. В Петербург Бруни приехал весной 1836 года. Здесь его ждала почётная профессорская должность, очень хорошее жалованье и множество заказов. Но в 1838 году он всё же возвращается в Рим для окончания своего грандиозного труда – уже зрелым масте-ром и много испытавшим человеком.

Итак, избранный сюжет – «Медный змий» – позволял художнику продемонстрировать мастерство в группировке множества фигур в разных ракурсах, в передаче сложных пространственных соотношений и напряжённого психологизма. Для выпускника Академии художеств, не удостоенного Большой золотой медали, это было немаловажно. И хотя члены Общества поощрения художников предостерегали его от излишней сложности избранной темы и были готовы удовлетвориться более простым сюжетом, достаточным, чтобы в немногих фигурах «выказать <…> совершенство рисунка, характеров и выражений», Бруни не отказывается от своей идеи, более того, решает воплотить её на огромном холсте (565 х 852): «…Все ужасаются громаде её, особенно немцы, а мне… смешно. Были бы только деньги – и всё пойдёт».

В то самое время, когда кристаллизовался замысел Бруни, Карл Брюллов работал над полотном «Последний день Помпеи». И если попытаться сравнить эти произведения, то можно без труда увидеть, что художники пользовались одними источникам в качестве образцов, есть очевидное сходство некоторых фигур и групп персонажей. Однако при всех перекличках образы, созданные Бруни, глубоко отличны от брюлловских. «Я, может быть, немного придирчив, но я люблю видеть в картине глубокие чувства», – писал Бруни скульптору С.И.Гальбергу, объясняя причины своего неприятия только что представленной публике картины «Последний день Помпеи».

Сюжеты с изображением Моисея традиционны для искусства, чаще всего они трактуются как героизм пророка, спасающего свой народ (например – в композициях «Источение Моисеем воды из скалы»). У Бруни мы видим трагедию людей, возроптавших на Бога, терпящих наказание, но не утративших надежду на спасение. Художник стремится раскрыть психологическое состояние и взаимосвязь действующих лиц, передать их сильные и сложные чувства. Фигура юноши, который в испуге карабкается по скале, казалось бы, выпадает из общей композиционной конструкции. Но её появление показывает нерациональность, импульсивность действия людей в подобной ситуации. В глубине, в центре, мы видим Моисея – он держит в одной руке жезл, а другой «подаёт знак» приблизиться к нему. И его простёртые руки словно рассекают обезумевшую толпу на части. Слева от пророка – Елеазар в одеянии верховного жреца и суровые, невозмутимые старцы-первосвященники, праведные левиты. Перед ними – павшие ниц и застывшие в покорности люди. Почти у ног Моисея лежит мёртвый младенец, а на авансцене – бьющийся в судорогах молодой мужчина. В хмуром небе, среди рваных туч, различимы падающие змеи, зловещие громады скал вдали, безжизненная, каменистая почва ближнего плана довершают впечатление обречённости. Не спасение, а скорее страх и отчаяние изображает художник: «Я пытался сделать так, чтобы с первого взгляда она [картина. – С.С.] внушала патетический пафос этой ужасной сцены». Причём трагические ноты в трактовке библейского события нарастали в процессе разработки темы. Если в самом раннем эскизе художник изображал не умирающих, а обессиленных людей, то в картине сделан акцент на гибельности Божьего гнева («печати Божьего наказания») и отчаянии объятых смертельным ужасом людей. Если в одном из первых эскизов общим порывом охвачены все действующие лица, а Моисей резким движением и размашистым призывным жестом обращается к толпе, то в окончательном варианте неподвижные, замкнутые фигуры Моисея и первосвященников показывают полную разобщённость страдающего народа и его духовного вождя.

Импульсивное, лихорадочное движение толпы, сплетение людских тел напоминают хаотичность низвергаемых фигур в микеланджеловском «Страшном суде» Сикстинской капеллы, бурную динамику композиций Тинторетто (в частности – плафон «Медный змий» в Скуола ди Сан Рокко, Венеция). Примерами истинного совершенства в искусстве Бруни считал Рафаэля и Доменикино. Известный художник и критик Александр Бенуа видел в искусстве Бруни «смесь классикоакадемической красоты с мистическими стремлениями назарейцев» – так называли в первой половине XIX века группу немецких живописцев, создавших в Риме своего рода «монастырское» творческое братство – ради возрождения духа средневекового искусства. Все они носили длинные волосы, потому их и прозвали «назарейцами». Действительно, интерес к ирреальному, изысканная линеарность контуров и некоторая плоскостность объёмных форм сближает автора «Медного змия» с этими живописцами. Но у Бруни на первом месте – содержательно-психологические задачи, а не чисто эстетические и стилизаторские цели, как у большинства назарейцев, несмотря на религиозную направленность их работ. Его волновали трагические аспекты бытия, и это было так далеко от созерцательного лиризма и умиротворения внешне глубокомысленных полотен немецких живописцев! Бруни трактует сюжет сообразно своему внутреннему видению библейского события, он вводит элементы, которых нет в священном тексте, например, изображает «дождь змей», падающих с неба. Он стремился передать глубокие и сильные чувства: душевный порыв от неверия и отчаяния к надежде, волевое устремление к Божьему милосердию. «Я надеюсь, – писал художник, – что моя кисть сможет… на полотне выразить все эти разные страсти, которые, как я хотел бы, господствовали в моей картине, и особенно угрызения совести, страх, вера, смирение, горе, сострадание». В картине нет главного героя, среди фигур первого плана – испуганные, потрясённые, умирающие люди, из которых никто не смотрит на чудесного змия и не стремится достичь столба, на котором он водружён. Правда, жених, склонившийся над умирающей невестой, пытается заставить её посмотреть на Серафино (змия), но сам не смотрит на источник спасения. Как и коленопреклонённая мать, положившая руку на сердце несчастной дочери. Художник изображает «переход от жизни к смерти»: в группе умирающей невесты и её жениха, в образе девочки-сироты и её брата. Люди, теряющие от страха разум, ищут спасения у своих близких. Их лица выражают все состояния страха – от лёгкого испуга (малыш, лежащий на коленях у бабушки) до безумного ужаса (девочка, которую держит брат). Пик отчаяния, безнадёжности воплощён в фигурах матери и отца, застывших в смертельном оцепенении над телом умирающего сына. Эта группа появилась позже остальных, после возвращения Бруни из Петербурга в Рим. Здесь художник достиг наибольшей искренности чувств, передав муку родителей без бурных жестов и патетических поз. Как видим, не только физические страдания, но и нравственные муки близких становятся темой картины. «…Общая мысль композиции и главное исполнение… очевидны. Душа скорбит общим страданием и жаждет чуда», – писал современник художника. И самые сильные муки терпят те, кто одинок, – «бронзовый мужчина» в центре композиции, девочка-сирота, обнимающая камень, словно единственное своё убежище, юноша, в безумии взбирающийся на камни. Взрыв эмоций, квинтэссенция муки, отчаяния и безнадёжности – в центральной фигуре лежащего навзничь мужчины, обвитого змеями и изрыгающего проклятие Всевышне-му. По свидетельству В.В.Стасова, Бруни высоко ставил этот образ в картине, образ агонии и слепой ярости – «он испускает дух в бешенстве и богохульстве». И в этих смертных мучениях словно запечатлены муки ада.

Спасение коснулось только двоих: это мать на ступенях колонны с ребёнком, чьи руки она прижимает к столбу, и болезненная женщина в белом одеянии, которую несёт мужчина (в группе справа на втором плане). Она – воплощение веры, надежды и религиозного озарения. Все остальные внутренне далеки от чуда, всецело поглощены горем. Смятение людей подчёркнуто статуарной неподвижностью Моисея и его окружения. Он уже не часть толпы, а бесстрастный посредник между людьми и Богом.

Сама природа в картине предстаёт как враждебная людям среда: «стихийный пафос» пугающе огромного пространства усиливает обречённость и ужас происходящего. Оно предстаёт огромным, почти беспредельным и угрожающим, безжалостным и неумолимым. Какой-то мертвенный холодный свет, пронизывающий сцену, создаёт эмоционально-экспрессивную атмосферу. Контрасты светотени, борьба света и тьмы сюжетно необъяснимы (действие происходит днём), но оправданы авторской сверхзадачей: свершается не историко-бытовая драма, а мистическое, по сути, событие. И колорит картины мрачен – ведь в ней показано жестокое наказание за отступление от веры. Но кажется, что мера страданий превышена, наказание слишком жестоко. Муки и горе погибающих сильнее тревожат душу зрителя, нежели проявление слепой веры людей, припавших к ногам пророка и к столбу со змием. Уходит на второй план даже тема просветления верой, воплощённая в образе болезненной женщины в белых одеждах на руках мужчины.

Тем самым трактовка сюжета разрушает классическую определённость смысла и открывает дорогу многозначным толкованиям, что и породило противоречивость оценок современниками картины – её идеи и художественного языка. И если автор статьи, опубликованной в журнале «Москвитянин», считал, что «чудо веры – вот мысль гениального создания нашего Бруни», то цензор Никитенко писал: «Это – картина разных смертей, а где же поэтическая идея Моисея с его чудом? Моисей мелькает вдали неясной тенью, а вы видите только кучи умирающих, изображённых с ужасающей истиной». Ведь для христианского сознания Медный змий есть прообраз Распятия: «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах; и как Моисей вознёс змию в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому; дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин 3: 13–15).

Как медь не ржавеет и не меняется, так и Господь, воплотившийся в человека, не имел в Себе ржавчины греха и не познал тления Своей Плоти. «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Всё это происходило с ними, как образы; а описано в наставление нам, достигшим последних веков», – говорил апостол Павел (Кор 10: 9–11).

С.П.Шевырёв утверждал, что в картине сочетались нераздельно две мысли – религиозная, поскольку художник изобразил среди бедствия народного чудо веры, и мысль живописная – «изобразить телесные страдания бедствующего народа».

«...Причина такой противоположности в мнениях происходит оттого, что художник не отдал себе основательного отчёта в идее своей картины и отсутствие внутреннего, живого содержания заменил драматическим разнообразием подробностей», – считал В.П.Боткин. Критика же в целом разделилась на тех, кто усматривал в картине академизм, и тех, кто, напротив, упрекал Бруни за нарушение традиций классического искусства, иначе говоря, речь шла лишь о формально-стилистической стороне произведения, в то время как художник преодолевал в своём творчестве ограниченность восприятия библейских сюжетов, стремился расширить смысловое поле традиционной тематики и внести личностное эмоциональное переживание в трактовку библейского события.

Трагическое начало будет присутствовать и в монументальных росписях Бруни, исполненных им для Исаакиевского собора. Так, в композиции «Видение Иезекииля» тема пророчества о конце света и оживлении мёртвых приобретает у него поистине пугающий оттенок. Даже фигуры летящих ликующих ангелов (Бруни писал их со своих детей) лишь подчёркивают мрачный пафос основных образов. Художественные приёмы – холодная колористическая гамма, линеарность и уплощённость фигур, чьи силуэты вытянуты, словно языки пламени, – служат для передачи ирреальности изображаемого мира.

Внутренне близка сюжету «Медного змия» другая храмовая роспись – «Всемирный потоп». Увидев выполненный углём картон к этой композиции, Крамской был потрясён: «…У него взято всего три фигуры: старик с детьми <…> они спокойно, молча сидят на остатке скалы; видно, что голодные, отупелые – ждут своей участи. Кругом вода. Совсем ровная, простая, но страшная даль. Вот и всё…» Скупая живописная гамма с узкой полоской жёлто-красного неба над линией горизонта, предельная обобщённость и суровая, аскетическая условность художественной формы передают идею безнадёжности, людской разобщённости перед лицом гибели. Так мистические смыслы и эстетические приёмы сливаются в художественной форме, тревожа зрителя своей нераскрытостью.