Московское царство и Святая Земля: верба в церемонии шествия на осляти в XVI-XVII вв.

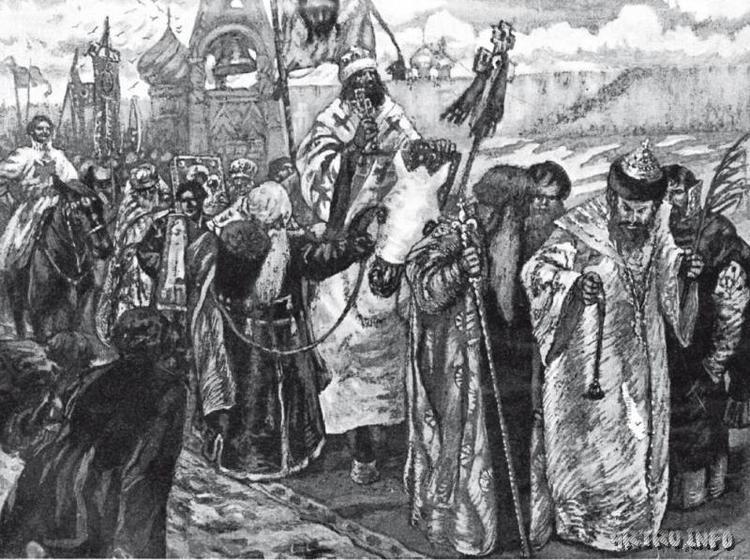

Совершение обряда "Шествие на осляти" в неделю вай (Вербное воскресенье) в царствование Ивана Грозного.

Тоновая литография В.Тимма с рис. Адольфа Шарлеманя. Лист: 35x52 см. Изображение: 32x47.

Из серии "Русский Художественный Листок" №10.

СПб., печатано в литографии В.Тимма, 1862 год

Шествие на осляти в эпоху Грозного Царя (журнал "Нива")

Церемония шествия на осляти в Вербное воскресенье в Москве была установлена митрополитом Макарием в середине XVI в. Первое упоминание об этом обряде (1558 г.) содержится в записках английского посла Э. Дженкинсона. Прообразом московской церемонии было аналогичное шествие в Новгороде. Первоначально церемония проводилась внутри стен Московского Кремля – шествие шло от Успенского собора ко Входо-Иерусалимской церкви на Годуновской улице в Кремле, а затем возвращалось обратно.

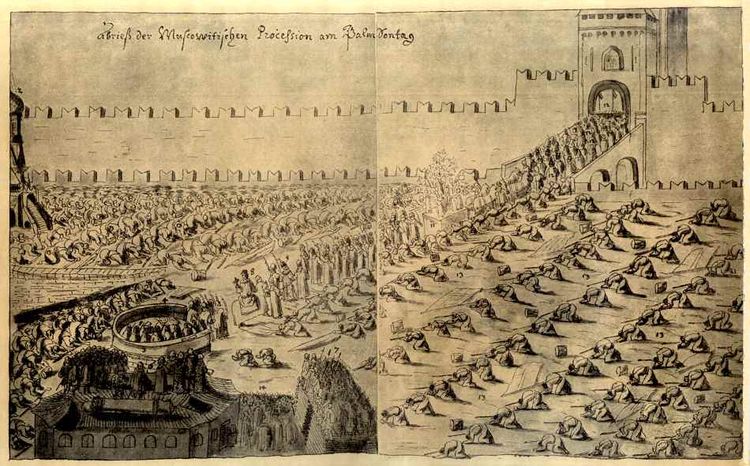

Крестный ход в Москве. "Шествие на осляти".

Гравюра из книги: Адам Олеарий «Описание путешествия в Московию, Татарию и Персию …». Амстердам, 1727 г. Издатель Питер ван дер Аа (1659-1733).

Так выглядел крестный ход из Кремля через Спасские ворота в Покровский собор в XVII в.

Потом процессия была вынесена за пределы Кремля – от Успенского собора к храму Покрова на Рву, где имелся придел Входа Господня в Иерусалим, и затем возвращалась обратно. И, наконец, с 1656 г. собственно шествие начиналось за пределами Кремля, у Лобного места, символизировавшего Голгофу (от Успенского собора к приделу Покровского храма шел крестный ход), и направлялось в Кремль, в Успенский собор. С конца 1660-х гг. такие же обряды совершались и в некоторых других русских городах-центрах епархий (Астрахани, Казани, Тобольске), пока в 1678 г. они не были запрещены везде, кроме Москвы, где в церемонии участвовали царь и патриарх. В Москве шествие на осляти проводилось до конца XVII в. (по крайней мере, до 1693 г.). Сведения об этом обряде сохранились как в иностранных (сочинения Адама Олеария, Павла Алеппского, Августина Мейерберга и др.), так и в русских источниках.

Празднование Вербного воскресенья на Красной площади.

Рисунок австрийского посла Августина Мейерберга, побывавшего в Московии в 1661-62 гг.

Книга «Путешествие в Московию» Августина Мейерберга (1612—1688) впервые увидела свет на латинском языке без обозначения места и года издания и вскоре была переведена на французский (1688) и итальянский (1697).

Изображен Кремль, царь Алексей Михайлович ведет лошадь, на которой восседает патриарх, по обеим сторонам шествия лежат ниц московские стрельцы, в санях везут украшенную вербу.

Исследователи неоднократно обращались к изучению этой церемонии. Так, Б. А. Успенский на основе изучения изменения пути шествия продемонстрировал восприятие Московского Кремля как Нового Иерусалима39. Целый ряд символических аспектов этой церемонии охарактеризовал Майкл Флайер40. В частности, он обратил внимание на символику дерева - вербы, определенным образом украшенной, которую везли в начале процессии. Эта верба устанавливалась на санях (которые, впрочем, передвигались на колесах), обитых красным сукном. На ветви вербы привешивались различные плоды. Таким образом получалось «природное дерево с белыми почками или зелеными листочками, смотря по времени ранней или поздней весны», и с плодами, служившими украшением дерева (И. Е. Забелин)41.

Вербное

воскресенье в Москве при царе Алексее Михайловиче.

Шествие патриарха на

осляти.

В. Г. Шварц. 1865 г. Холст, масло 60x122.

Государственный Русский

музей, Санкт-Петербург

Хождение на осляти.

Шествие патриарха на осляти в Вербное воскресенье.

Вячеслав Григорьевич Шварц. 1860-1870-е.

Государственный центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина

По сообщению Павла Алеппского (1655 г.), в Лазареву субботу «крестьяне привезли на санях ветви дерева, похожего на египетскую иву, которое дало почки без листьев... Обрати внимание на промысл Создателя и Его заботу о своем народе в этой стране, ибо, видя, что у них нет не только маслины, но что даже лесные деревья еще не распускаются, Он произрастил для них это благословенное дерево с ветвями, как будто у настоящей египетской ивы, дабы не было у них недостатка ни в чем B сравнении со всеми прочими христианами мира»42.

С 1668 г. вербу устраивали еще более пышно, чем прежде, что было вызвано отчасти пребыванием в Москве B тот год александрийского и антиохийского патриархов, а позднее особо богатое украшение вербы было в 1672 и 1674 гг. по случаю присутствия на празднике польских и шведских послов. На санях были устроены разноцветные и отчасти вызолоченные решетки и перила, а сами сани обиты красным и зеленым сукном, с прибитыми металлическими плашками и каймами. Оформлением вербы руководил известный придворный живописец Иван Безмин.

Затем сани с вербой перетаскивались к Лобному месту (если шествие начиналось оттуда). Царь в процессии духовенства и бояр шел из Кремля к Покровскому собору. «Оттуда через четверть часа в том же порядке отправился он на место против крепостных ворот, которое в виде полукружия возвышается с нижней улицы вровень с поверхностью обширнейшей площади перед крепостью, как стена из тесаного камня»43, - т. е. к Лобному месту. В начале собственно церемонии шествия на осляти патриарх, взойдя на Лобное место, подносил царю ваию - пальмовые или оливковые ветви, которые для этого случая специально хранились в ризнице Покровского собора, а потом простые ветви вербы, черенки которых были обшиты бархатом. «Такие же ваии и вербы патриарх раздавал духовным и светским властям; младшим государевым чинам и народу раздавали митрополиты одну только вербу» (И. Е. Забелин)44. «В этой стране никто, кроме царя, не смеет в сей день держать пальмовую ветвь» (Павел Алеппский)45 . Ветви вербы также назывались ваии.

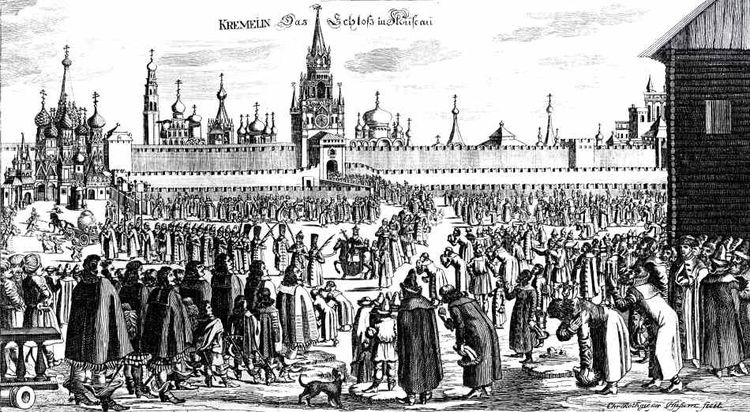

Шествие на осляти.

Гравюра по рисунку Николая Витсена из книги Адама Олеария "Описание путешествия в Московию…". Лейден. 1719 г. Государственный исторический музей, Москва.

Затем с определенными обрядами начиналось само шествие. Сначала шли младшие чины - дьяки, дворяне, стряпчии и стольники, одетые в золотые кафтаны (почему они и назывались B этой церемонии золотчиками), затем везли главную вербу на санях, рядом с которой стояли и пели стихиры патриаршии певчии – отроки в белых одеждах. В те времена, когда шествие на осляти двигалось из Кремля к Покровскому собору и обратно, верба «проделывала» весь этот путь. За вербой шло духовенство, думные дьяки, окольничии и бояре с ваиями вB руках, а затем поддерживаемый под руки боярами государь, который держал повод осляти. Перед царем несли царский жезл, государеву вербу, государеву свечу и царский платок. Когда участники шествия входили в Успенский собор, главную вербу оставляли у южных врат.

После окончания службы патриарх благословлял вербу. Затем две ее ветви отрубались и относились в храм. Подробное описание одаривания благословленными веточками участников празднования оставил Павел Алеппский: «Здесь их (ветви вербы. - Е. П.) разрезали на мелкие части и положили на серебряные подносы, вместе с изюмом, сахаром и яблоками, и патриарх послал это царице, ее сыну, дочерям и сестрам царя. Остальные части “древа” разделил между собой народ. Русские имеют большую веру в означенное “древо” и берут части его с большим благоговением. Нам передавали, что оно приносит пользу во всех болезнях, в особенности при зубной боли; если положить кусочек его на больной зуб, то боль проходит»46.

Празднование Вербного воскресенья на Красной площади.

Гравюра из книги А. Олеария «Описание путешествия в Московию…».

Середина 1630-х — первая половина 1640-х гг.

Сама верба, как уже говорилось, украшалась различными плодами. Так, Э. Дженкинсон (1558 г.) сообщает: «Дерево это обильно увешано яблоками, изюмом, фигами и финиками, а также многими другими плодами»47. Адам Олеарий (1636 г.) упоминает, что на дереве «было нацеплено много яблок, фиг и изюму»48. Павел Алеппский (1655 г.) отмечает, что вербу украшали «кисти из изюма, леденцов и множество яблок»49. Подробные сведения о плодах, прикреплявшихся к вербному дереву, собрал И. Е. Забелин50. Так, в 1625 и 1627 гг. для украшения вербы использовались следующие «чиновные» овощи (этим словом назывались тогда не только собственно овощи, но и плоды, и фрукты):

1. Изюм кафимский (т. е.

крымский, из Кафы - Феодосии) – 13 фунтов;

2. Изюм на ветках - 2 фунта;

3. Винные ягоды - 13 фунтов;

4. Орехи грецкие - 300 штук;

5. Рожки браные (цареградские

стручки) - 13 фунтов;

6. Финики браные - 4 фунта.

Итого пять видов плодов.

«В 1628 г. к этому прибавлено взамен части рожков 100 яблок да 100 орехов грецких и понемногу изюму, фиников, винных ягод, потому что рожков добрых купить не добыли» (И. Е. Забелин). Яблоки стали постоянно использоваться для украшения вербы с 1634 г. Они были разного размера и их количество доходило до 1000 штук.

С 1668 г. верба получила более пышное убранство: «А верба была нынешнего году устроена по государеву указу благолепотно, первый год, a нe тако просто, якож в минувших летех, токмо земный овощ имела: яблока, и ягоды изюм, и винныя, и рожцы, и орехи обешены. Ныне же вся зеленуется, якоже бы сейчас разцвела, листы учинены зеленые и плоды видятся, якобы от земли возрасли. ..»51. Существенно, что верба приобрела вид зеленеющего дерева. Теперь ее украшали также искусственные зеленые листья, цветы и плоды. Вдова-иноземка Катерина Иванова из Немецкой слободы в 1672 г. сделала к большой вербе и к шести малым 24 000 зеленых листьев, 20 дюжин цветов роз, солнечников, тюльпанов, птиц, 445 яблок и груш, 135 вишен и особый «цвет» на железном пруте с разными цветами, золоченными и серебряными листьями и «овощами», который был поставлен посреди саней вверху меж цветами и после церемонии по повелению государя был поднесен польским послам, как лучшее украшение вербы. Между листьями и цветами на вербе также сверкали звезды, вырезанные из меди шумихи. Кроме того, на шелковые шнурки прикреплялись и настоящие плоды. Для этого было выделено: пуд изюма, 1000 грецких орехов, 1400 яблок (из которых 800 мелких). Дерево украшала также и пучковая верба. Все это убранство стоило патриаршей казне 476 с лишним рублей.

В 1674 г. на церемонии присутствовали шведские послы. Катерина Иванова и ее зять Петр Балтус изготовили для вербы большой санный цвет и 10 малых, 32 дюжины цветов тюльпанов, роз, солнечников, гвоздик, нарциссов, птиц, 56 с половиной дюжин померанцев, лимонов, дуль, яблок, груш, слив, 224 места вишен, 42 виноградные грозди и 15 000 зеленых листьев. А другой немец Еремей Иванов сделал еще 12 дюжин цветов, 28 дюжин плодов, 200 вишен и 15 000 листьев. Конечно, верба украшалась не всегда так богато, но все же в этот период весьма пышно. Искусственные украшения и живые плоды предназначались также для убранства нескольких пучковых верб, делавшихся для дворца - к концу XVII в. таких верб было 16.

М. Флайер полагает, что в сознании верующих эти плоды должны были ассоциироваться со Святой Землей, символизировать изобилие и плодородие. Образ такого дерева, по его мнению, имел апокалиптические коннотации52.. В подтверждение своей гипотезы исследователь приводит слова из Откровения Иоанна Богослова, где при описании Небесного Иерусалима говорится: «Посреде стогны его и по обаполы реки древо животное (древо жизни), еже творит плодов дванадесяте (двенадцать раз приносящее плоды), на кийждо месяц воздая плод свой (дающее на каждый месяц плод свой): и листвие древа во исцеление языком (и листья дерева - для исцеления народов)» (22:2). Однако прямой аналогии в данном случае нет. Во-первых, плоды на древе Небесного Иерусалима не одновременны, а появляются один за другим - в каждом месяце свой плод. Во-вторых, как видим, на московской вербе не было именно 12-ти различных плодов. В ранний период таких плодов было 5 или 6 видов. Позднее - значительно больше, но точное число видов, вероятно, не было принципиальным. В-третьих, в древе Небесного Иерусалима целебной силой обладают не плоды, а листья, в то время как листьев на московской вербе первоначально не было (с конца 1660-х гг. появились только искусственные). Сама же по себе вера в целительные свойства дерева Вербного воскресенья имеет древние народные истоки и напрямую не связана с апокалиптическими образами. Кроме того, следует учитывать и специальное благословение московской вербы патриархом.

Между тем, набор плодов для московской вербы, безусловно, не был случайным. Причем семантика самого этого явления, по-видимому, менялась со временем. Представляется возможным выделить здесь два периода - ранний, когда верба не имела вида зеленеющего и цветущего дерева, и поздний, когда дерево стали украшать искусственными листьями, цветами, плодами, птицами и звездами, наподобие будущей рождественской елки.

Можно согласиться с М. Флайером, что в первый период – с середины XVI по конец 1660-х гг. - московская верба являла собой растительный образ Святой Земли. Однако плоды, ее украшавшие, были не просто связаны с флорой Святой Земли, а имели вполне конкретную библейскую семантику.

Изюм. Изюм, как известно, представляет собой сушеный виноград. В Евангелии от Иоанна (15: 1-3) с виноградной лозой сравнивается Христос: «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой виноградарь. Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; а всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам». Виноградное вино - символ крови Христа. Однако в контексте праздника Вербного воскресенья определенное значение, по-видимому, имела притча о работниках на винограднике, которую Иисус рассказал своим ученикам перед входом в Иерусалим (Евангелие от Матфея, 20: 1-16). Здесь виноградник символизирует Царство Небесное, а работа в нем сродни «возделыванию» собственной души на пути к спасению.

Винные ягоды. Они же фиги, смоквы, инжир. Смоковница имеет примечательную особенность - плоды на ней появляются раньше листьев. Это растение также связано с входом Госп0днем в Иерусалим. В Евангелиях рассказ о бесплодной смоковнице приурочен к следующему дню после входа в Иерусалим (Евангелие от Матфея, 21:18-22; Евангелие от Марка, 11: 13-14). Иисус не увидел плодов на зеленеющем дереве, на котором были только листья, сказал: «да не будет же впредь от тебя плода вовек», и смоковница засохла. Московская же верба, напротив, являла собой как бы плодоносящую смоковницу - смоковницу, символизирующую плоды веры во всемогущего Господа. «Если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что со смоковницею», - говорил Иисус ученикам.

Символизировала смоковница и надежду на Спасение и веру в милосердие Спасителя. В Евангелии от Луки, говоря о покаянии, Иисус рассказывает притчу о другой бесплодной смоковнице (13:6-9): «Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать пледа на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: «вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу; сруби ее: на что она и землю занимает?» Но он сказал ему в ответ: «господин! оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, - не принесет ли плода; если же нет, то в следующий срубишь ее».

Грецкие орехи. Сложнее обстоит дело с интерпретацией символики грецких орехов. Само ореховое дерево упоминается в Библии только один раз в Песне Песней (6:11), да и то в виде орехового сада: «Я сошла в ореховый сад посмотреть на зелень долины, поглядеть распустилась ли виноградная лоза, расцвели ли гранатовые яблоки?» Мог ли орех символизировать в культуре Московского царства, например, крепость в вере, сказать трудно.

Рожки. Зато более «прозрачна» символика плодов рожкового дерева. По преданию, его плодами питался B пустыне св. Иоанн Креститель (почему рожки и назывались иногда хлебом св. Иоанна). Вообще рожки считались пищей бедняков, ими кормили свиней, и остатками рожков от свиней хотел насытиться Блудный сын: «Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться; и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней; и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему». (Евангелие от Луки, 15:14-16). Рожки, таким образом, могли символизировать покаяние. Возможно также, что они выступали своего рода метафорой хлеба и наряду с изюмом, символизировавшим виноград, символически означали приобщение к Господу, соотносясь с таинством Евхаристии. Замечу, что притча о Блудном сыне, опять-таки одна из самых известных притч Христа (как и о работниках на винограднике).

Финики. Финики - плод финиковой пальмы, а именно пальмовыми ветвями встречали Христа, входящего в Иерусалим.

Таким образом, большинство плодов, украшавших московскую вербу, семантически было связано с историей входа Господня в Иерусалим и с символикой укрепления в вере и покаяния. Верба являла собой не бесплодную, а «плодовитую» смоковницу – имея только плоды, но без листьев, это дерево как бы зримо демонстрировало подлинную веру и покаяние жителей Московского царства.

Яблоки. Яблоки появились на вербе позднее. По своей природе они не относятся к растениям, характерным исключительно или преимущественно для южных широт, т.е. сами по себе они не принадлежали к символическому образу Святой Земли. Между тем, христологическая семантика этого символа чрезвычайно значительна. Поскольку именно яблоко считалось плодом от древа познания добра и зла, которое вкусили Адам и Ева, то оно символизировало и искупление первородного греха Иисусом (яблоко, например, - один из частых атрибутов Христа в композиции «Мадонна с младенцем» B европейской живописи). Мне представляется, что введение яблок в убранство вербы было шагом к переосмыслению символики самого этого наряженного дерева - переход от образа «плодовитой» смоковницы к дереву - образу Райского сада.

Во всей полноте образ Райского сада воплотился в московской вербе во второй период, а именно с конца 1660-х гг. Это дерево стало уже не просто деревом, а деревом и с плодами, и с листьями, и с цветами, и даже с птицами. Оно превратилось в дерево зеленеющее, на котором одновременно расцветают цветы, раскрывается листва и созревают плоды. Все процессы жизни растительного мира здесь происходят одновременно. В этом дереве соединяются разные времена года - и весна, и лето, и осень. На нем растут и ветки деревьев, и травы. А плоды весьма разнообразны и их набор включает растения разных широт - здесь и апельсины-померанцы, и лимоны, и груши, и вишни - кажется все плоды, какие только возможны. Дерево приобретает универсальный «флористический» характер. Это дерево - сад, своего рода символ Райского сада в Москве, подобно тому, как отсылали k образу Райского сада в XVII в. и сады Московского Кремля, верховые и набережные, где росли яблони и груши, красная смородина и виноград53. Таким образом, семантика московской вербы расширилась, приобрела более «универсальный» характер. Теперь уже раздача плодов этой вербы была не просто приобщением K празднику Вербного воскресенья, k Иерусалиму и Святой Земле, но и к Раю. И эти плоды могли исцелять болезни, подобно тому как вера исцеляет грехи.

Что же послужило причиной изменения этой семантики? По всей видимости, большое значение здесь имело присутствие в Москве православных восточных патриархов. Именно перед лицом полноты православной церкви важно было продемонстрировать образ Москвы не только как Нового Иерусалима, но и как столицы Христианского мира - воплощения надежды на Спасение и образа Рая на земле.

______________

Примечания

39. Успенский Б. А. Обряд хождения на осляти в Вербное воскресенье и восприятие Московского Кремля как Нового Иерусалима // Международная юбилейная научная конференция, посвященная 200-легию Музеев Московского Кремля. Тезисы докладов. М., 2006. С. 90-91.

40 Флайер М. Увидеть - значит поверить. Семиотика «судьбы» и «династии» в Московской Руси // Miscellanea Slavica. Сборник статей к 70-летию Б. А. Успенского. М., 2008. С. 367-378.

41 Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII CT. M., 1895. C. 409.

42 Путешествие антиохийского патриарха Макария B Россию в половине XVII в., описанное его сыном Павлом Алеппским / Пер. Г. А. Муркоса. М., 1898. Вып. 3. С. 173.

43 Мейерберг А. Путешествие в Московию // Утверждение династии. История России и Дома Романовых B мемуарах современников. XVII-XXвв.M., 1997. С. 166.

44 Забелин И. Е. Указ. соч. С. 412.

45 Путешествие антиохийского патриарха Макария... С. 174.

46 Там же. с. 179.

47 Цит. по: Флайер М. Указ. соч. С. 371.

48 Олеарий А. Описание путешествия в Московию. М., 2003. С. 136.

49 Путешествие антиохийского патриарха Макария... С. 175.

50 Забелин И. Е. Указ. соч. с. 408-412.

51 Цит. по: Забелин И. Е. Указ. соч. С. 409-410.

52 Флайер М. Указ. соч. С. 377.

53 O кремлевских садах см.: Черный В. Д. Русские средневековые сады: опыт классификации. М., 2010. С. 92-98.

Евгений Владимирович Пчелов, кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ.