«Крест — хранитель всея вселенныя…»

Крест — хранитель всея

вселенныя,

Крест — красота Церкве,

Крест — царей держава,

Крест — верных

утверждение.

Крест — Ангелов слава и демонов язва.

Ексапостиларий Кресту

«Что известнее для христиан креста Христова, который, встречая наше

вступление в мир, сопровождает нас потом всюду во все время нашего

странствования на земли — до нашего смиреннаго ложа в земной утробе, над

которым в последний раз водружается он во свидетельство веры и надежды

усопшаго?» — писал в середине XIX века святой

праведный Иоанн Кронштадтский.

«Что известнее для христиан креста Христова, который, встречая наше

вступление в мир, сопровождает нас потом всюду во все время нашего

странствования на земли — до нашего смиреннаго ложа в земной утробе, над

которым в последний раз водружается он во свидетельство веры и надежды

усопшаго?» — писал в середине XIX века святой

праведный Иоанн Кронштадтский.

Важнейшее положение христианства о том, что вне Христа нет спасения — позволило переосмыслить крест из орудия позорной римской казни в главный символ грядущего воскресения верующих во Христа, хотя многие прообразования образа Честного Животворящего Креста Господня были даны уже в Ветхом Завете. Крест как символ, значение которого прикровенно, то есть понятно лишь верным Христу, известен в эпоху катакомбного христианства. Обретение Животворящего Креста Господня связано с деятельностью византийского императора Константина Великого и матери его, Равноапостольной царицы Елены (IV в.). С тех пор и частицы Животворящего Креста и образ его распространялись широко в христианском мире. «Крест находится повсюду, — писал св. Иоанн Златоуст, — в домах, на площадях, в пустынях, на дорогах, на холмах и горах, на кораблях и островах, на одрах и оружиях, в брачных чертогах, на серебряных сосудах, на стенах...». Православие немыслимо вне поклонения Кресту Господню. Немало известно чудотворных крестов на Руси, есть кресты–мощевики... Крест сопровождает христианина, начиная с крещения, будучи погружаем в купель и изображаем на дне оной, затем носимый на шее, помещаемый на стене в киоте, подобно иконе и изображаемый на самих иконах, на церковной утвари и облачениях. Крест венчает главу храма, крест покоится на престоле и на аналое, крест водружается при основании храма, ставится как поклонный, моленный, благодарственный в часовнях и под открытым небом — возле храма, у дорог, просто в поле, в лесу, на городских площадях... Наконец, крест на Руси провожает человека в мир иной, став самой распространенной формой надгробного памятника.

Именно на кладбище, да еще в немногочисленных храмах, да еще в домах и

сердцах немногочисленных же верующих образ Животворящего Креста Господня

сохранялся в период советского богоборчества. Поэтому с началом православного

возрождения на Руси в самом конце XX столетия встала задача и возрождения

повсеместного поклонения Кресту Господню, а также науки ставрографии,

изучающей образ Креста во всех его ипостасях и явлениях (виды, формы, значения,

история и т.д.). Сегодня это насущная задача. Уже немало издано в последние

годы православной литературы по иконам, храмовому зодчеству, а вот крестам

посвящено незаслуженно мало внимания. Само слово ставрография (от греч.

σταυρος, ставрос — крест; γράφω, графо — пишу), употреблявшееся церковными

археологами старой школы в России, сегодня известно совсем немногим. А ведь в

свое время о кресте с богословской и исторической точки зрения писали святитель

Иоанн Златоуст и Кирилл Иерусалимский, блаженный Августин и преподобный Иоанн

Дамаскин. Русская научная ставрография формировалась в трудах пастырей Церкви,

богословов, православных ученых — и в рамках науки, традиционно именуемой

церковной археологией, и самостоятельно. Среди основателей и продолжателей

отечественной ставрографии XVIII — начала XX вв. святитель Димитрий Ростовский,

святой праведный Иоанн Кронштадтский, архимандрит Макарий (Миролюбов),

профессора А.П. Голубцов, И.А. Шляпкин, А.А. Спицын.

Именно на кладбище, да еще в немногочисленных храмах, да еще в домах и

сердцах немногочисленных же верующих образ Животворящего Креста Господня

сохранялся в период советского богоборчества. Поэтому с началом православного

возрождения на Руси в самом конце XX столетия встала задача и возрождения

повсеместного поклонения Кресту Господню, а также науки ставрографии,

изучающей образ Креста во всех его ипостасях и явлениях (виды, формы, значения,

история и т.д.). Сегодня это насущная задача. Уже немало издано в последние

годы православной литературы по иконам, храмовому зодчеству, а вот крестам

посвящено незаслуженно мало внимания. Само слово ставрография (от греч.

σταυρος, ставрос — крест; γράφω, графо — пишу), употреблявшееся церковными

археологами старой школы в России, сегодня известно совсем немногим. А ведь в

свое время о кресте с богословской и исторической точки зрения писали святитель

Иоанн Златоуст и Кирилл Иерусалимский, блаженный Августин и преподобный Иоанн

Дамаскин. Русская научная ставрография формировалась в трудах пастырей Церкви,

богословов, православных ученых — и в рамках науки, традиционно именуемой

церковной археологией, и самостоятельно. Среди основателей и продолжателей

отечественной ставрографии XVIII — начала XX вв. святитель Димитрий Ростовский,

святой праведный Иоанн Кронштадтский, архимандрит Макарий (Миролюбов),

профессора А.П. Голубцов, И.А. Шляпкин, А.А. Спицын.

Чтобы как–то исправить положение, в конце 1990–х гг.

группой православных историков и искусствоведов была начата работа по

объединению современных исследователей и просветителей в данной области и

созданию специального Ставрографического Центра. Благословение и поддержку

этому начинанию дал настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове

протоиерей Владимир Силовьев (кстати, уроженец владимирского села Ставрово!),

вскоре возглавивший Издательский Совет Русской Православной Церкви. В 2001 году

Издательским Советом Русской Православной Церкви совместно с Российским

государственным архивом древних актов (издательство «Древлехранилище») был

начат выпуск Ставрографических сборников, включивших в себя публикацию как

классиков прошлого, так и работы современных исследователей. Был сформирован

Редакционный Совет серии под председательством прот. Владимира Силовьева, в

который вошли С.В. Гнутова (ответственный секретарь), С.С. Ермолаев (директор

издательства «Древлехранилище»), А.В. Святославский, А.А. Трошин и др. К

настоящему времени вышло три сборника, изданных в хорошем полиграфическом

исполнении с множеством иллюстраций. В них помещены работы дореволюционных

исследователей И. Малышевского, М. Кияновского, Г.Д. Филимонова, Н.И.

Троицкого, а также многочисленные статьи научного и научно–просветительного

направления, подготовленные известными современными специалистами из разных

городов России.

Чтобы как–то исправить положение, в конце 1990–х гг.

группой православных историков и искусствоведов была начата работа по

объединению современных исследователей и просветителей в данной области и

созданию специального Ставрографического Центра. Благословение и поддержку

этому начинанию дал настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове

протоиерей Владимир Силовьев (кстати, уроженец владимирского села Ставрово!),

вскоре возглавивший Издательский Совет Русской Православной Церкви. В 2001 году

Издательским Советом Русской Православной Церкви совместно с Российским

государственным архивом древних актов (издательство «Древлехранилище») был

начат выпуск Ставрографических сборников, включивших в себя публикацию как

классиков прошлого, так и работы современных исследователей. Был сформирован

Редакционный Совет серии под председательством прот. Владимира Силовьева, в

который вошли С.В. Гнутова (ответственный секретарь), С.С. Ермолаев (директор

издательства «Древлехранилище»), А.В. Святославский, А.А. Трошин и др. К

настоящему времени вышло три сборника, изданных в хорошем полиграфическом

исполнении с множеством иллюстраций. В них помещены работы дореволюционных

исследователей И. Малышевского, М. Кияновского, Г.Д. Филимонова, Н.И.

Троицкого, а также многочисленные статьи научного и научно–просветительного

направления, подготовленные известными современными специалистами из разных

городов России.

В сборниках опубликованы также комментированные каталоги музейных коллекций крестов, сообщения о событиях, связанных с тематикой крестов. Специальный раздел «Рецензии и библиография» знакомит исследователей с последними работами ставрографов России и ближнего зарубежья (Украина, Белоруссия, Литва и др.).

* * *

Выставка «Крест — хранитель всея вселенныя…», проходившая с июня по

сентябрь 2005 года в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени

Андрея Рублева, была посвящена главному символу христианства — Кресту, который

положен в основу литургической жизни Церкви. В «Новой Скрижали» в главе «О

святом Кресте» говорится: «…Святой Крест поставляется на всех церквах, и в

церкви нет таких священных одежд, нет вещей и утвари, на которых не было бы

креста, нет таинства и других молитвенных действий, при которых не

употреблялось бы знамение креста». Крест сопровождает жизнь христианина от

рождения до кончины.

Выставка «Крест — хранитель всея вселенныя…», проходившая с июня по

сентябрь 2005 года в Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени

Андрея Рублева, была посвящена главному символу христианства — Кресту, который

положен в основу литургической жизни Церкви. В «Новой Скрижали» в главе «О

святом Кресте» говорится: «…Святой Крест поставляется на всех церквах, и в

церкви нет таких священных одежд, нет вещей и утвари, на которых не было бы

креста, нет таинства и других молитвенных действий, при которых не

употреблялось бы знамение креста». Крест сопровождает жизнь христианина от

рождения до кончины.

Из представленных на выставке работ можно было увидеть

всё многообразие бытования Креста в жизни русского человека на протяжении

нескольких веков. Здесь было представлено около 300 разнообразных памятников

русского искусства из музейных и частных собраний, большинство из которых

экспонировалось впервые. Среди них были поистине уникальные произведения и

подлинные шедевры русского искусства.

Из представленных на выставке работ можно было увидеть

всё многообразие бытования Креста в жизни русского человека на протяжении

нескольких веков. Здесь было представлено около 300 разнообразных памятников

русского искусства из музейных и частных собраний, большинство из которых

экспонировалось впервые. Среди них были поистине уникальные произведения и

подлинные шедевры русского искусства.

Начало почитания Креста в России церковная традиция связывает с именем святого апостола Андрея Первозванного, по преданию, проповедовавшего христианство на берегу Днепра и водрузившего крест на Киевских горах. Внук принявшей крещение в Константинополе равноапостольной великой княгини Ольги князь Владимир, крестивший Русь, водрузил кресты во многих русских городах. Уже современники сравнивали князя и княгиню Ольгу с равноапостольными царем Константином и матерью его царицей Еленой. Образы апостола Андрея Первозванного, князя Владимира Святого, царя Константина и царицы Елены пользовались большим почитанием в России; непременным атрибутом их иконографии был Крест как символ торжества Православия.

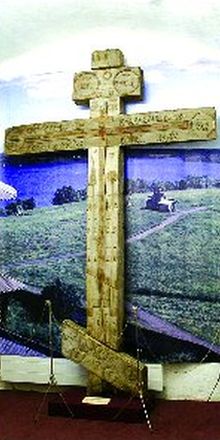

Уже в XI веке на Руси стали

устанавливать монументальные белокаменные кресты вне стен храма на поклонение.

Прекрасным и редким по своей древности и иконографии примером этой традиции

служил представленный на выставке двусторонний рельефный крест конца XV — начала XVI века

из села Толмачи Тверской области. Аналогичные кресты могли использоваться как

надгробные. На Русском Севере для этих же целей применяли другой материал —

дерево. Интересен для посетителей был величественный поклонный крест начала XX века, привезенный из Архангельской области, и

расположенный при входе на выставку. Такие кресты, иногда достигавшие 10 метров

в высоту, служили рыбакам Поморья маяками и указующими знаками, обозначали

принадлежность пустынных земель христианскому миру. Нередко их ставили по

обету. Деревянные намогильные кресты Севера долее всего сохраняли древнюю форму

так называемого «голбца».

Уже в XI веке на Руси стали

устанавливать монументальные белокаменные кресты вне стен храма на поклонение.

Прекрасным и редким по своей древности и иконографии примером этой традиции

служил представленный на выставке двусторонний рельефный крест конца XV — начала XVI века

из села Толмачи Тверской области. Аналогичные кресты могли использоваться как

надгробные. На Русском Севере для этих же целей применяли другой материал —

дерево. Интересен для посетителей был величественный поклонный крест начала XX века, привезенный из Архангельской области, и

расположенный при входе на выставку. Такие кресты, иногда достигавшие 10 метров

в высоту, служили рыбакам Поморья маяками и указующими знаками, обозначали

принадлежность пустынных земель христианскому миру. Нередко их ставили по

обету. Деревянные намогильные кресты Севера долее всего сохраняли древнюю форму

так называемого «голбца».

В Древней Руси нательный крест был обязательным для каждого

христианина. На выставке был представлен большой и разнообразный комплекс

греческих и русских крестов–тельников VI–XIX веков. В различных центрах бытовали свои характерные

формы тельников, связанные с местно чтимыми поклонными крестами. Так прототипом

ажурных крестов с сомкнутыми концами, получивших распространение в новгородских

и северных землях, вероятнее всего послужил знаменитый новгородский

Людогощенский крест 1359 года. Древнейшие кресты VI–XII веков,

найденные на территории Херсонеса, Киева и других городов, имели простую

равноконечную форму. В XIX веке этот

тип крестов получил название «корсунского». Они изготовлялись из камня и

украшались металлическими наконечниками, соединенными спиралевидной проволокой.

В Древней Руси нательный крест был обязательным для каждого

христианина. На выставке был представлен большой и разнообразный комплекс

греческих и русских крестов–тельников VI–XIX веков. В различных центрах бытовали свои характерные

формы тельников, связанные с местно чтимыми поклонными крестами. Так прототипом

ажурных крестов с сомкнутыми концами, получивших распространение в новгородских

и северных землях, вероятнее всего послужил знаменитый новгородский

Людогощенский крест 1359 года. Древнейшие кресты VI–XII веков,

найденные на территории Херсонеса, Киева и других городов, имели простую

равноконечную форму. В XIX веке этот

тип крестов получил название «корсунского». Они изготовлялись из камня и

украшались металлическими наконечниками, соединенными спиралевидной проволокой.

Вера в спасительную силу святых мощей привела к появлению и широкому распространению на Руси различного рода мощевиков, среди которых преобладали двустворчатые кресты–энколпионы, носимые под одеждой или поверх нее. Среди представленных на выставке крестов этого типа — редчайшие орнаментированные энколпионы XI–XII веков, по–видимому, византийского происхождения, украшенные перегородчатой эмалью и мозаикой. В крестах–энколпионах нередко повторялась иконография монументальных чтимых образов. Иногда по изображениям на них можно реконструировать утраченные оригиналы. Явленный в 1182 году крест–энколпион, известный как образ Богоматери Купятицкой, воспроизводил так называемый Нерукотворный образ Богоматери, находившийся на колонне Софийского собора в Константинополе.

Среди представленных на выставке произведений в особую группу

выделялись кресты, использовавшиеся в литургической практике. Воздвизальные или

напрестольные кресты возносятся священником в храме на праздник Воздвижения

Честного и Животворящего Креста Господня (14/27 сентября). В древние

воздвизальные кресты иногда вкладывалась мельчайшая частица Крестного Древа

Христова, обретенного царицей Еленой в IV веке, в память о чем и был установлен праздник

Крестовоздвижения. Среди представленных напрестольных крестов особого внимания

заслужил редкий подписной крест 1624 года, отличающийся тонкостью сканого узора

и гармоничной пластикой литых накладных фигур, а также крест рубежа XV–XVI веков,

исполненный в лучших традициях древнерусского ювелирного искусства.

Среди представленных на выставке произведений в особую группу

выделялись кресты, использовавшиеся в литургической практике. Воздвизальные или

напрестольные кресты возносятся священником в храме на праздник Воздвижения

Честного и Животворящего Креста Господня (14/27 сентября). В древние

воздвизальные кресты иногда вкладывалась мельчайшая частица Крестного Древа

Христова, обретенного царицей Еленой в IV веке, в память о чем и был установлен праздник

Крестовоздвижения. Среди представленных напрестольных крестов особого внимания

заслужил редкий подписной крест 1624 года, отличающийся тонкостью сканого узора

и гармоничной пластикой литых накладных фигур, а также крест рубежа XV–XVI веков,

исполненный в лучших традициях древнерусского ювелирного искусства.

В каждом российском храме находился запрестольный крест,

символизирующий Голгофу. В праздники его выносят из церкви во время крестного

хода вместе с хоругвями, особо чтимыми иконами и другими святынями храма. Эта

традиция зародилась еще во времена царя Константина: крестами обносили города и

войска накануне сражений. На Руси наиболее распространенными были деревянные

выносные кресты с иконописными или резными изображениями. На выставке

демонстрировался уникальный резной процессионный крест XVI века с многочисленными изображениями русских святых,

преимущественно, ростовских. Эта иконографическая программа позволяет

определить его как произведение мастеров Ростова Великого. Группа из семи

выносных крестов XVI–XIX веков, расположенная в центре экспозиции,

демонстрировала разнообразие форм и иконографической программы данного типа

креста и создавала впечатление реальной процессии крестного хода.

В каждом российском храме находился запрестольный крест,

символизирующий Голгофу. В праздники его выносят из церкви во время крестного

хода вместе с хоругвями, особо чтимыми иконами и другими святынями храма. Эта

традиция зародилась еще во времена царя Константина: крестами обносили города и

войска накануне сражений. На Руси наиболее распространенными были деревянные

выносные кресты с иконописными или резными изображениями. На выставке

демонстрировался уникальный резной процессионный крест XVI века с многочисленными изображениями русских святых,

преимущественно, ростовских. Эта иконографическая программа позволяет

определить его как произведение мастеров Ростова Великого. Группа из семи

выносных крестов XVI–XIX веков, расположенная в центре экспозиции,

демонстрировала разнообразие форм и иконографической программы данного типа

креста и создавала впечатление реальной процессии крестного хода.

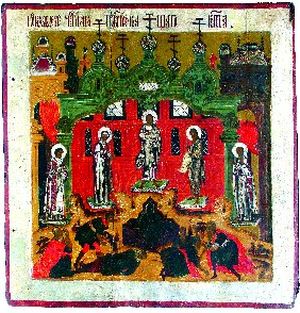

Во время крестных ходов в качестве хоругвей

использовались также запрестольные двусторонние иконы, на которых нередко

помещались композиции, связанные с темой Креста. Яркой иллюстрацией этому были

три двусторонние иконы XVII–XVIII веков, где на одной из сторон представлен праздник

Происхождения Честных и Животворящих древ Креста Господня (1/14 августа). Этот

праздник, называемый в народе «медовым Спасом», был установлен в Византии не

позднее IX века: из императорского дворца в храм Софии

Константинопольской переносились хранившиеся там части Креста Господня.

Во время крестных ходов в качестве хоругвей

использовались также запрестольные двусторонние иконы, на которых нередко

помещались композиции, связанные с темой Креста. Яркой иллюстрацией этому были

три двусторонние иконы XVII–XVIII веков, где на одной из сторон представлен праздник

Происхождения Честных и Животворящих древ Креста Господня (1/14 августа). Этот

праздник, называемый в народе «медовым Спасом», был установлен в Византии не

позднее IX века: из императорского дворца в храм Софии

Константинопольской переносились хранившиеся там части Креста Господня.

Тема Креста получила продолжение в многочисленных произведениях, посвященных Страстям Христовым. Интерес к подробному показу его страданий перед Распятием пришел в Россию из западной традиции. Особенный интерес к сюжетам Страстного цикла возникает с середины XVII столетия, когда в русском обществе «дух все более наполнялся жертвенными переживаниями Страстей Христовых». С особой подробностью на иконах и всевозможных крестах начинают изображать атрибуты страданий Спасителя. В традиционную иконографию Распятия Христова вводятся исторические подробности этого события, переданные с большой точностью, чему во многом способствовало распространение в России западноевропейских гравюр («Распятие Христово» конца XVII века из Вологды, «Распятие Христово, со Страстями» 1729 г. мастера Симеона Попова и др.). Нередко композиции на сюжеты Страстного цикла носили догматико–аллегорический характер («Плоды страданий Христовых», «Таинство Креста», «Благоволив плотию взыти на Крест» и др.). С середины XVII века, когда при патриархе Никоне тема апостольского служения приобретает в церковной жизни особое значение, Страсти Христовы стала дополнять тема апостольских страданий. Апофеозом страстной тематики стала иконография «Апостольские деяния». На выставке демонстрировалась исключительная по художественному мастерству и колористическому решению псковская икона 1698 года на этот сюжет, занявшая центральное место в экспозиции.

С давних времен наряду с чудотворными иконами в России почитаются и чудотворные кресты, с которых, как и с икон, делались многочисленные повторения. Такие копии чудотворных крестов составили в экспозиции особую группу. Среди них реплика с креста преподобного Авраамия Ростовского, полученного им, согласно Житию святого, от апостола Иоанна Богослова в XII веке, а также уменьшенная копия креста, явленного, по преданию, в конце XIII века в подмосковном Дмитрове, иконные изображения Годеновского (XV век) и Арзамасского (XVII век) крестов.

XVII век в России — эпоха явления множества чудотворных икон и крестов. При царе Алексее Михайловиче и патриархе Никоне впервые стали изготавливать кресты «мерою и подобием Креста Христова». В Палестине патриархом было заказано несколько таких крестов из кипариса. Самым знаменитым среди них является Кийский крест — грандиозный мощевик, содержащий около 300 различных святынь, находившийся в специально устроенном для него Крестном монастыре на Кий–острове на Белом море. Тогда же появляются изображения Кийского креста на иконах, большей частью созданных в Соловецком Спасо–Преображенском монастыре. Одна из них, датированная 1728 годом, была представлена на выставке.

С древних времен монахи–подвижники, осваивая пустынные русские земли,

непременно воздвигали крест на месте будущей обители. Редким примером иконы,

изображающей такое основание монастыря, является образ преподобного Савватия

Оршенского XVI века. С монашеским подвигом

связаны особые виды крестов — постригальные и параманные. Первые даются монахам

при постриге, вторые носятся ими под верхней одеждой на груди. На монашеских

крестах в позднее время обычно изображались Евангелие и Скрижали Моисея —

символы, олицетворяющие преемственность Ветхого и Нового Заветов. Параман с

Голгофским крестом, схима и куколь (облачение монаха–схимника) можно было

увидеть на редком резном кресте XVII века из

Соловецкого монастыря. С монашеским подвигом связано и ношение вериг.

Изначально так назывались любые кандалы и оковы, в которых содержались узники.

В христианскую традицию они вошли в связи с чудом об апостоле Петре, выведенном

из темницы ангелом. На выставке демонстрировались вериги XVIII века, содержавшие частицы мощей.

С древних времен монахи–подвижники, осваивая пустынные русские земли,

непременно воздвигали крест на месте будущей обители. Редким примером иконы,

изображающей такое основание монастыря, является образ преподобного Савватия

Оршенского XVI века. С монашеским подвигом

связаны особые виды крестов — постригальные и параманные. Первые даются монахам

при постриге, вторые носятся ими под верхней одеждой на груди. На монашеских

крестах в позднее время обычно изображались Евангелие и Скрижали Моисея —

символы, олицетворяющие преемственность Ветхого и Нового Заветов. Параман с

Голгофским крестом, схима и куколь (облачение монаха–схимника) можно было

увидеть на редком резном кресте XVII века из

Соловецкого монастыря. С монашеским подвигом связано и ношение вериг.

Изначально так назывались любые кандалы и оковы, в которых содержались узники.

В христианскую традицию они вошли в связи с чудом об апостоле Петре, выведенном

из темницы ангелом. На выставке демонстрировались вериги XVIII века, содержавшие частицы мощей.

В синодальный период Русской Православной Церкви появляются наградные

кресты священнослужителей. До императора Павла I не существовало единого типа наградного наперсного

крест. Затем, в связи с важными событиями в истории государства, были учреждены

специальные памятные наградные кресты для военного духовенства (в память

Отечественной войны 1812 года, Крымской войны 1853–1856 годов). Наперсный крест

как обязательная принадлежность священника появился лишь в 1896 году по указу

императора Николая II. Этот раздел экспозиции

дополнили портреты представителей духовенства синодального времени.

В синодальный период Русской Православной Церкви появляются наградные

кресты священнослужителей. До императора Павла I не существовало единого типа наградного наперсного

крест. Затем, в связи с важными событиями в истории государства, были учреждены

специальные памятные наградные кресты для военного духовенства (в память

Отечественной войны 1812 года, Крымской войны 1853–1856 годов). Наперсный крест

как обязательная принадлежность священника появился лишь в 1896 году по указу

императора Николая II. Этот раздел экспозиции

дополнили портреты представителей духовенства синодального времени.

Особая тема выставки — кресты, являющиеся семейными и паломническими

реликвиями. Кресты передавались в роду по наследству с глубокой древности, и с

ними нередко были связаны важные семейные события. Эти фамильные реликвии

обрамляли драгоценными оправами, врезали в специально заказанные иконы и

складни. Паломнические кресты привозились из Святой земли как свидетельство

земной жизни Христа. Среди них так называемые «семидревные» кипарисовые кресты,

кресты, инкрустированные перламутром, кресты на спиле оливы из Гефсиманского

сада, а также вырезанные на гальке из реки Иордан изображения равноапостольных

Константина и Елены у Креста.

Особая тема выставки — кресты, являющиеся семейными и паломническими

реликвиями. Кресты передавались в роду по наследству с глубокой древности, и с

ними нередко были связаны важные семейные события. Эти фамильные реликвии

обрамляли драгоценными оправами, врезали в специально заказанные иконы и

складни. Паломнические кресты привозились из Святой земли как свидетельство

земной жизни Христа. Среди них так называемые «семидревные» кипарисовые кресты,

кресты, инкрустированные перламутром, кресты на спиле оливы из Гефсиманского

сада, а также вырезанные на гальке из реки Иордан изображения равноапостольных

Константина и Елены у Креста.

Представленные в едином комплексе разнообразные произведения иконописи, живописи, прикладного искусства, книжности и памятники археологии являются объектом исследования ставрографии — научной дисциплины, изучающей историю и символику Креста как основополагающего символа христианства. Интерес к исследованию и описанию крестов в отечественной исторической науке проявился уже в начале XIX века. После 1917 года положение изменилось. Множество крестов было уничтожено по всей России, запрещалось даже упоминание слова «крест». Спустя долгие десятилетия забвения ставрография переживает в наши дни возрождение. Осуществляются чаяния известного историка искусства Н.П. Кондакова, который надеялся, что кресты «составят, наконец, предмет внимательного изучения и особой монографии, которой они вполне достойны».