Храмы южных и западных губерний в русской живописи

В императорской России православные храмы в южных губерниях где-то были похожи на храмы средней полосы, а где-то, как например, в западных Карпатах, строились в традициях гуцульского деревянного народного зодчества. В западных губерниях, особенно в Прибалтике, сильно было влияние европейской готики. Кроме того, многие православные храмы временно или навсегда были захвачены униатами.

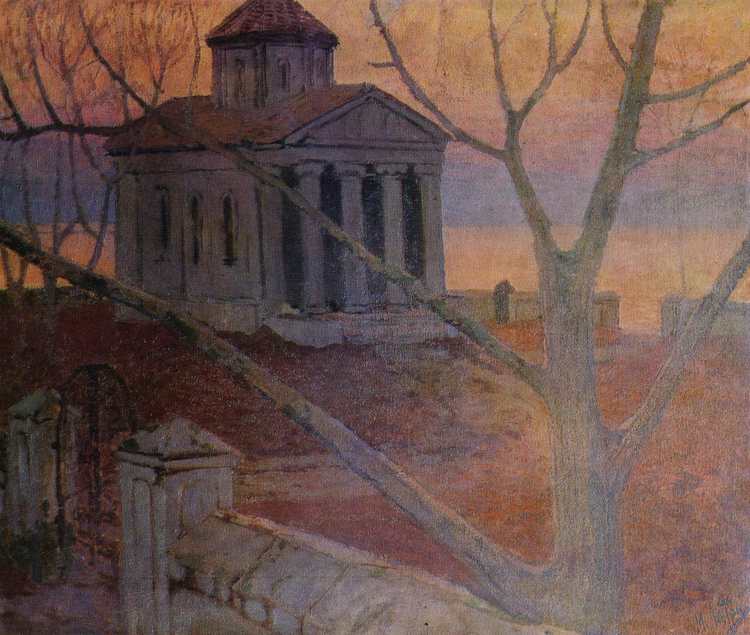

Крым. Форосская церковь Воскресения Христова.

Суриков Василий Иванович (1848-1916). Холст, масло.

Красноярский художественный музей им В.И. Сурикова

Храм Воскресения Христова над поселком Форос построена в 1892 году на обрывистом утёсе - Красной скале. Высота строения над уровнем моря составляет 412 метров. Храм, построенный в византийском стиле крестово-купольного храма по проекту академика архитектуры Николая Михайловича Чагина, посвящался чудесному спасению императора Александра III и его семьи во время крушения поезда 17 октября 1888 года на станции Борки Курско-Харьковской железной дороги. Финансировал строительство храма владелец имения Форос крупнейший российский торговец чаем и фарфорозаводчик Александр Кузнецов. Стоимость храма согласно оценочной ведомости 1898 года составила 50 тыс. золотых рублей. По воле Александра Кузнецова, было передано в собственность церкви два участка земли 2,5 десятины, на которых построили два дома — для настоятеля и для причта. На содержание храма Кузнецовым был внесён в хозяйственное управление Святейшего Синода капитал в 50 000 рублей. 17 октября 1898 года, в десятую годовщину чудесного избавления царя Александра III от напрасной смерти, храм посетил император Николай II с супругой Александрой Фёдоровной и маленькими великими княжнами.

После революции 1917 года и гражданской войны в Форосской церкви ещё несколько лет проходили службы. В 1924 году храм был закрыт. В 1927 году по решению комиссии по изъятию церковных ценностей была экспроприирована драгоценная церковная утварь: золочённые ризы с икон, сосуды для богослужения, оклады с Евангелия, золочённые подсвечники, дарохранительница, паникадило. Позолочённые кресты на куполе и на башенках церкви были сброшены, колокола пошли на переплавку. Всё это, как и иконы, пропало бесследно. В 1934 году храм вместе с домами был куплен санаторием «Форос» за 18 тысяч рублей. В годы Великой Отечественной войны храм служил убежищем для отряда пограничников, отражавших натиск фашистов. От обстрелов его стены были посечены пулями и осколками снарядов. В период оккупации немцами были вырваны и увезены красивые стенные панели и подоконники из каррарского мрамора, а сам храм использовался под конюшню. Тогда от копыт лошадей пострадал мозаичный пол. После войны в храме работал ресторан, затем устроен склад. В 1969 году случился пожар, погибли оставшиеся на стенах иконы, фрески, отстала штукатурка. В 1980 году здание храма взяли на учёт как памятник архитектуры XIX века. В 1987 году начались реставрационные работы. После выполнения первой очереди реставрационных работ храм вернули верующим. Возобновили реставрацию в начале 1990-х годов.

Набережная Ялты.

Юнге, Екатерина Фёдоровна (1843-1913). Холст, масло.

Частное собрание

Храм над морем.

Латри, Михаил Пелопидович (1875 - 1942). Холст, масло. 117 x 137.

Феодосийская картинная галерея им. И.К.Айвазовского

М.П. Латри, внук художника-мариниста И.К. Айвазовского, был представителем феодосийской художественной школы, очень любил Крым, ему посвящены лучшие работы художника. Он любил ездить с друзьями на пленэры по различным уголкам полуострова. Его излюбленными местами были Бахчисарай, Феодосия, Ялта и имение Баран-Эли.

Церковь и колокольня в Грушевке.

Репин, Илья Ефимович (1844 - 1930). 1880 г. Бумага, карандаш. 19 x 24 см

Государственный Русский музей, С.-Петербург

В с. Грушевке, ныне Днепропетровская область, Илья Репин работал над

картиной «Запорожцы пишут письмо султану». Деревянная церковь св.

Михаила Архангела в селе была построена между 1786 и 1787 гг. В

советское время церковь и часть села были затоплены при строительстве

водохранилища.

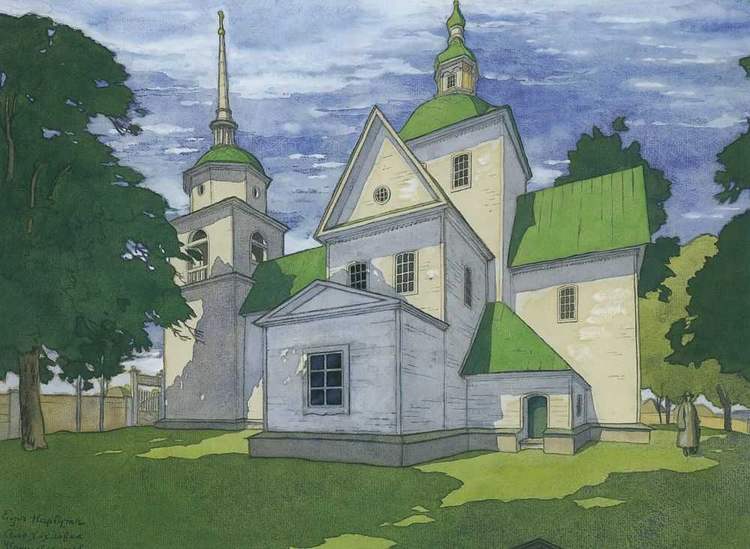

Церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы в селе Хохловке Черниговской губернии.

Нарбут, Георгий Иванович (1886-1920). 1912 г. Бумага, акварель, белила 32,5 х 42,7

Частное собрание

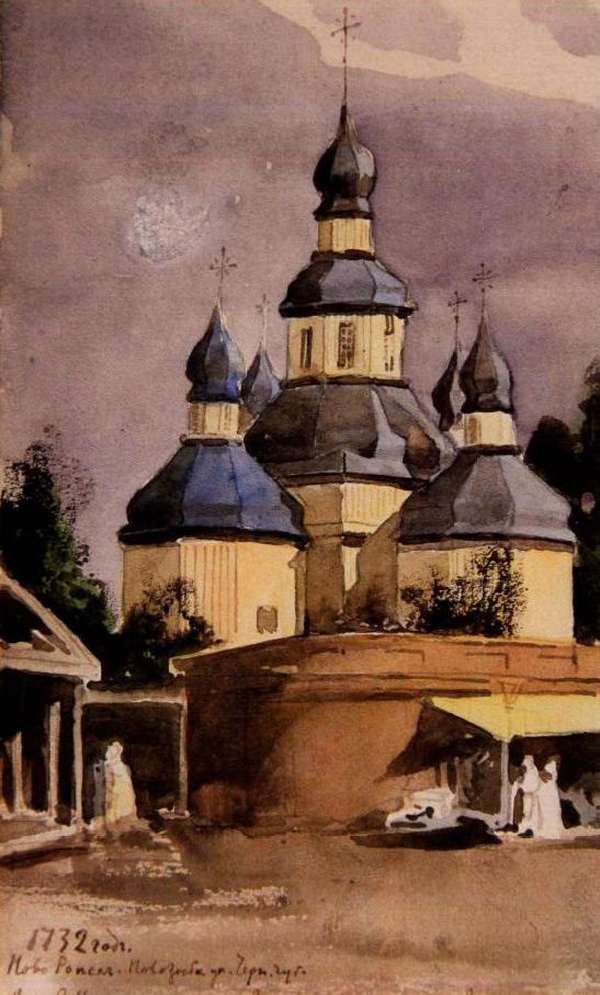

Церковь Св. Николая в Новоропске Черниговской губ. 1732 г.

Васильковский, Сергей Иванович (1854-1917). 1890-е. Бумага, акварель, 20 x 11.

Харьковский художественный музей, Украина

Инв. номер: ГРУ-867/3

Весна. Полтавщина. Тихий вечер.

Васильковский, Сергей Иванович (1854-1917). 1890-е. Холст, масло. 23 x 36 см

Государственный Литературный музей, Москва

Ярмарка в Полтаве.

Васильковский, Сергей Иванович (1854-1917). 1902 г. Холст, масло. 60 x 106 см

Сумской художественный музей им. Никанора Онацкого, Украина

Церковь Св. Троицы в Лебедине.

Васильковский, Сергей Иванович (1854-1917). 1900-е. Бумага, акварель. 50 x 68 см

Из серии акварелей «Старинные украинские церкви», 1900-е

Харьковский художественный музей, Украина

Инв. номер: ГРУ-877

Преображенская церковь 1780 г.

Васильковский, Сергей Иванович (1854-1917). 1890-е. Бумага, акварель. 12 x 22 см

Харьковский художественный музей, Украина

Инв. номер: ГРУ-1956

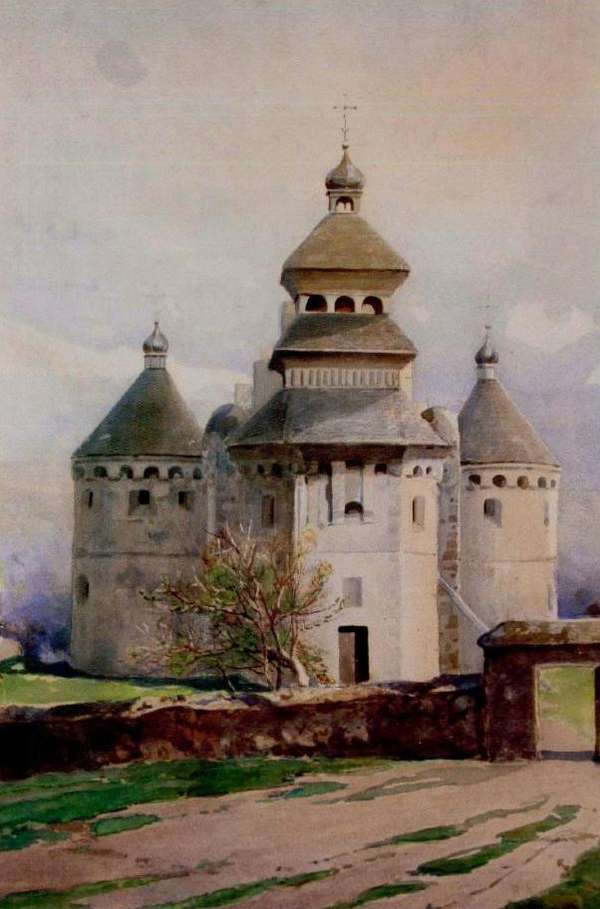

Церковь XVI в. в Сутковцах Подольской губ.

Васильковский, Сергей Иванович (1854-1917). 1900-е. Бумага, акварель . 56 x 38 см

Из серии акварелей «Старинные украинские церкви», 1900-е

Харьковский художественный музей, Украина

Инв. номер: ГРУ-875

Древняя православная церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы построена в Сутковцах в XV в., о чем свидетельствует надпись на одном из колоколов, обозначающая 1476 год. Эта церковь из серого камня, толщина стен которой почти достигает одной сажени, с остроконечными, конусообразными башнями, амбразурами и бойницами представляет в высшей степени любопытный памятник южно-русской архитектуры в средние века. Это — церковь-замок; она построена в виде крепости в два этажа; в нижнем помещается собственно храм, верхний же служил для целей защиты. И наружный вид, и внутреннее устройство показывают, что эта древняя православная церковь построена еще в то время, когда Подолия подвергалась набегам и опустошениям татар.

В настоящее время наружный вид церкви подвергся значительным переменам.

Старанием священника и прихожан храм был значительно ремонтирован, после чего наружный вид Сутковецкой церкви сильно изменился, все

характерное, типичное пропало. Г. Г. Павлуцкий. Деревянные и каменные храмы. – Киев: 1905 г., с. 45-50.

Церковь Св. Ильи в Суботове близ Чигирина, 1663 г

Васильковский, Сергей Иванович (1854-1917). Бумага, акварель. 48 x 67.

Из серии акварелей «Старинные украинские церкви», 1900-е

Харьковский художественный музей, Украина

Инв. номер: 878 ГРУ

Ильинская церковь в селе Суботов Чигиринского района Черкасской области построена в 1653 году (по другим данным — в 1656 году) по приказу гетмана Богдана Хмельницкого, как родовая церковь-усыпальница. Хмельницкий построил в Суботове две церкви: Михайловскую и Ильинскую, а рядом с Ильинской - большой дом, обнесённый двойным валом. В 1657 году в Ильинской

церкви был похоронен Богдан Хмельницкий, справа от алтаря, однако гробница его не уцелела. В 1664 году польский военачальник Стефан Чарнецкий сжёг и ограбил Суботов, разрушил гробницы Богдана и его сына Тимоша Хмельницких, а их тела приказал выбросить на рынок. Археологические исследования 1970-х показали,

что ни гроба, ни тела Хмельницкого на этом месте нет а грунт был

неоднократно перекопан.

В XVIII веке Ильинская церковь (по описанию сделанному в 1741 году) плохо поддерживалась и была очень бедна, хотя к ней причислялся отдельный приход; в 1820 году этот приход был присоединён к Михайловской церкви, а Ильинская церковь считалась кладбищенской. С 1990 года Ильинская церковь снова составляет самостоятельный приход.

В 1869 году рядом с церковью была построена колокольня и галерея, которая соединяла её с церковью.

С приходом советской власти в церкви расположили клуб, позднее использовали её как склад.

После Великой Отечественной войны в церкви открыли музей Богдана Хмельницкого. В 1954 году по проекту архитектора И. Шмульсона в церкви был установлен символическое гранитное надгробие Богдана Хмельницкого.

В 1978 году архитектором С. Килессо была завершена реставрация, во время которой была разобрана галерея между церковью и колокольней, церковь восстановлена в первоначальном виде.

В 1990 году церковь была возвращена религиозной общине. В 1990-е иконостас был восстановлен на основе фотографий 1888 года (проект С. Килессо, резьба по дереву под руководством И. Физера).

Изображение церкви присутствует на обратной стороне 5-гривневой купюры.

"Вид церкви в местечке Суботов, сооружённой Богданом Хмельницким, в которой он был погребён и развалины его дома".

Рисунок Сплетсера (1825), гравюра А. Осипова (1842).

Рисунок из книги: Бантыш-Каменский, Дмитрий Николаевич (1788-1850). История Малой России от водворения славян в сей стране до уничтожения гетманства: в 3-х частях: с девятнадцатью портретами, пятью рисунками, двадцатью шестью раскрашенными изображениями малороссиян и малороссиянок в старинных одеждах, планом Берестечскаго сражения, снимками подписей разных гетманов и предводителей казаков и с картою, представляющею Малороссию под владением польским в начале XVII века. - Санкт-Петербург; Киев: Южно-Русское книгоиздательство Ф. А. Иогансона, 1903.

Источник

http://dlib.rsl.ru/view.php?path=/rsl01004000000/rsl01004414000/rsl01004414546/rsl01004414546.pdf#page279 и http://dlib.rsl.ru/viewer/01004074917#?page=81

На рисунке изображена Ильинская церковь в Суботове

Украинская церковь.

Васильковский, Сергей Иванович (1854-1917). Начало ХХ в. Дерево, масло; 24х35,7

В страстной четверг (Возле церкви). 1900-е.

Васильковский, Сергей Иванович (1854-1917). 1900-е. Бумага, акварель. 47 x 65.

Из серии акварелей «Старинные украинские церкви».

Харьковский художественный музей, Украина

Инв. номер: ГРУ-879

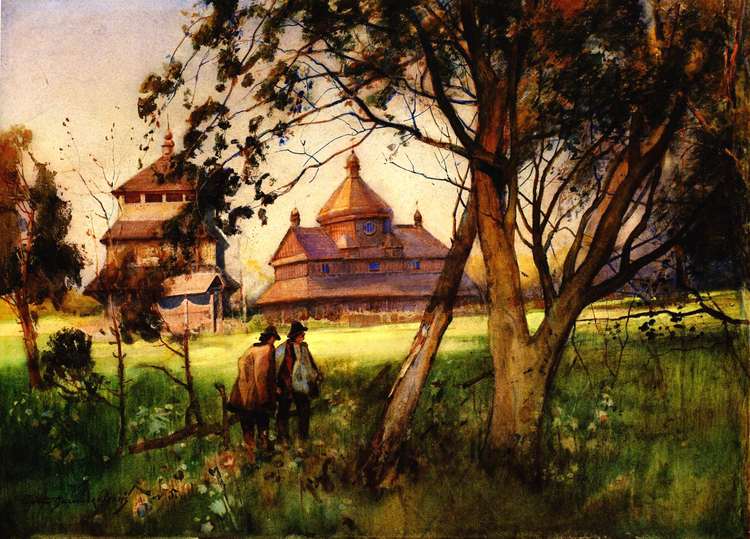

Гуцульская церковь в местечке Зеленое.

Васильковский, Сергей Иванович (1854-1917). 1900-е. Бумага, акварель. 46 x 66 см

Из серии акварелей «Старинные украинские церкви».

Харьковский художественный музей, Украина

Инв. номер: 876 ГРУ

Особенностью гуцульской храмовой архитектуры являются деревянные трех- или пятисрубные церкви с высоким центральным нефом, увенчанным куполом. Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи с колокольней в Зеленом построена в 1846 году в гуцульских традициях деревянного народного зодчества.

Старая церковь в с. Тухля. Галиция.

Васильковский, Сергей Иванович (1854-1917). 1903 г. Бумага, акварель . 46 x 65.

Из серии акварелей «Старинные украинские церкви», 1900-е

Харьковский художественный музей, Украина

Инв. номер: ГРУ-874

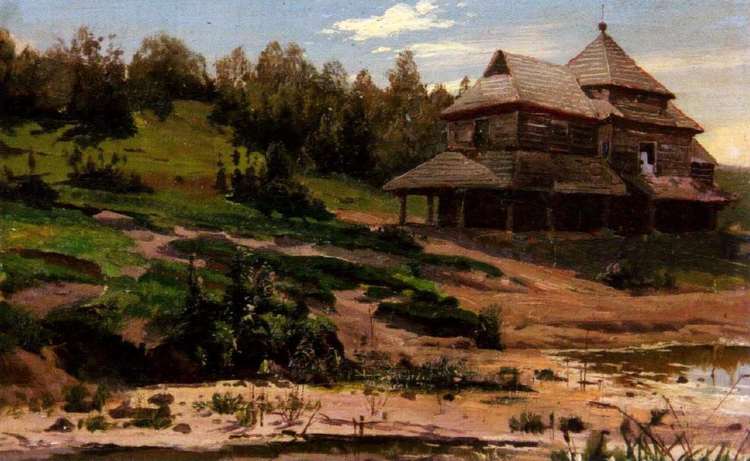

Старая церковь на Бойковщине.

Васильковский, Сергей Иванович (1854-1917). Около 1900. Дерево, масло. 24 x 36.

Харьковский художественный музей, Украина

Инв. номер: 205 ЖРУ

Церковь Св. Креста в Дрогобыче.

Васильковский, Сергей Иванович (1854-1917). 1890-е. Бумага, акварель. 11 x 22.

Харьковский художественный музей, Украина

Инв. номер: ГРУ-867/2

Церковь Св. Креста в Дрогобыче.

Васильковский, Сергей Иванович (1854-1917). 1900-е. Бумага, акварель. 47 x 67 см

Из серии акварелей «Старинные украинские церкви». 1900-е

Национальный художественный музей Украины, Киев

Инв. номер: Гр-23

Старинная церковь в окрестностях Жидачева.

Васильковский, Сергей Иванович (1854-1917). 1900-е. Холст, наклеенный на картон, масло. 24 x 36

Харьковский художественный музей, Украина

Инв. номер: ЖРУ-204

Старая церковь в с. Куцеваловка Екатеринославской губ.

Васильковский, Сергей Иванович (1854-1917). 1890-е. Бумага, акварель. 11 x 22.

Харьковский художественный музей, Украина

Инв. номер: ГРУ-1959

Межигорский монастырь.

Солнцев, Федор Григорьевич. 1843 г.

Межигорский Спасо-Преображенский монастырь находился в урочище Межигорье около села Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области, на правом берегу Днепра. Первоначально был мужским и был известен под именем Спаса Белого. В 1523 году монастырь, находившийся к этому времени в запустении, был передан вместе с издавна принадлежавшими ему имениями киевскому игумену Михаилу Щербине, по его просьбе и некоторых бояр, для возобновления и устройства в нем общины. Грамоту подписал Великий князь Литовский Сигизмунд, ставший господарем монастыря, чтобы оградить его от постороннего вмешательства. Будучи важным монастырём Войска Запорожского, Межигорский монастырь оставил после себя Межигорскую летопись и большое культурное наследие. Упразднён в 1787 году, в 1894—1918 годах действовал как женская обитель, в 1935 году окончательно разрушен.

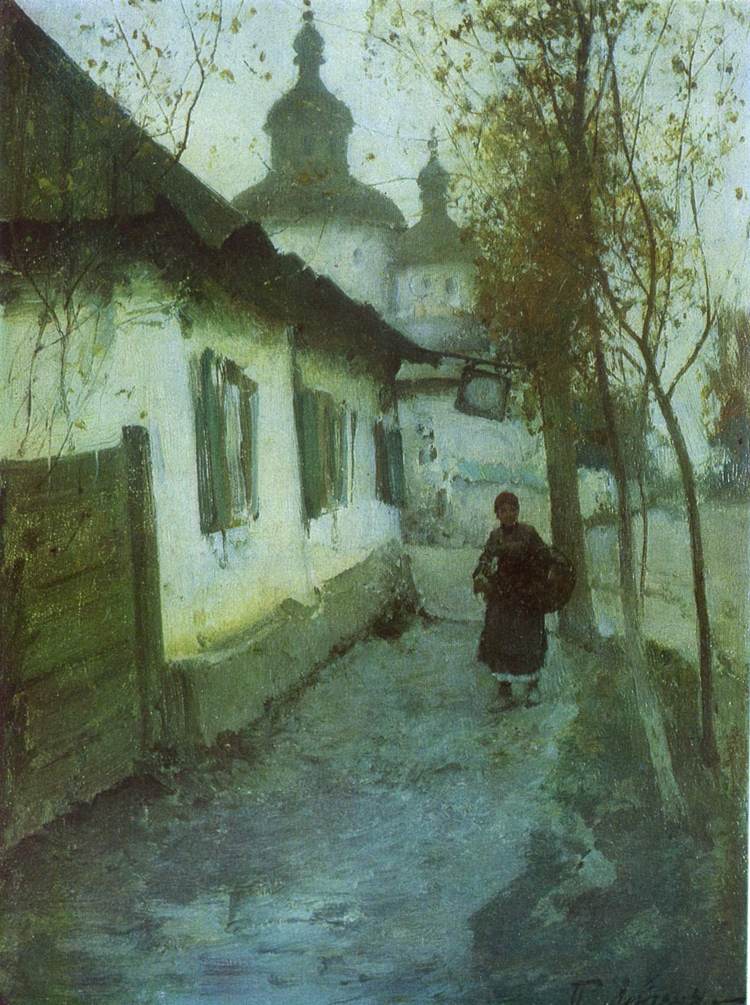

Улица в городке.

Левченко, Петр Алексеевич (1856 - 1917). Начало XX в. Картон, масло. 22 x 16.

Национальный музей во Львове им. Андрея Шептицкого, Украина

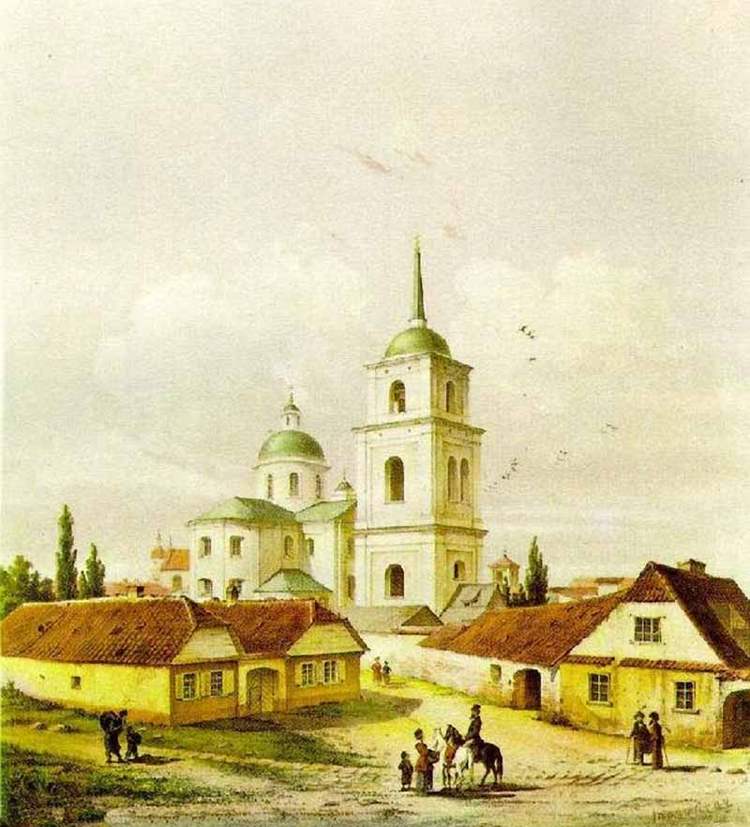

Перспективный вид Таганрога.

Садовников, Василий Семенович (1800—1879). 1830—1840-е. Картон, акварель, 21,8 х 40.

Государственный Эрмитаж

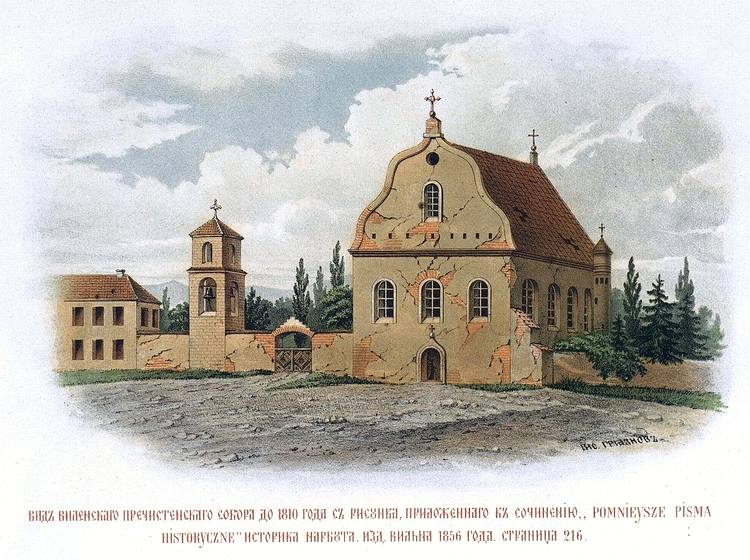

Вид виленского Пречистенского собора до 1810 года с рисунка, приложенного к сочинению "Pomniejsze pisma

historyczne, scheg ó lnie do

historyi Litwy odnoszance sie" историка Нарбута, изд. Вильна 1856 года, страница 216.

Грязнов, Василий Васильевич (1840–1909). Цветная литография из альбома «Памятники

русской старины в западных губерниях, издаваемые с высочайшего

соизволения П.Н. Батюшковым». — Вып. 5: Вильна. — СПб., 1870.

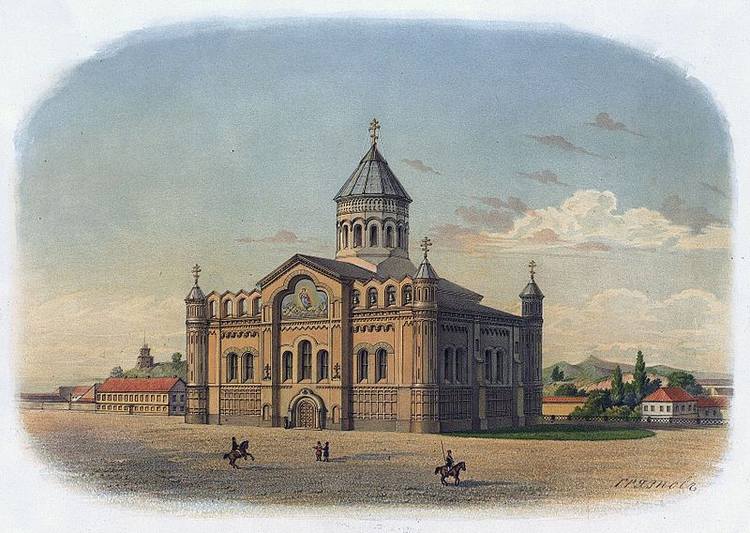

Вид Пречистенского митрополичьего собора, перестроенного в 1868 году в Вильне.

Грязнов, Василий Васильевич (1840–1909). Цветная литография из альбома «Памятники

русской старины в западных губерниях, издаваемые с высочайшего

соизволения П.Н. Батюшковым». — Вып. 5: Вильна. — СПб., 1870.

Кафедральный собор во имя Успения Пречистой Божией Матери в Вильнюсе - один из древнейших христианских храмов в городе. На фронтоне надпись: «Храм построен при Великом князе Ольгерде в 1346 году… и положиша тело его в церкви Пресвятой Богородицы в Вильне, юже сам созда». По легенде, церковь князь возвёл для своей супруги Юлиании Тверской. Сооружён киевскими зодчими по образцу собора Святой Софии в Киеве и в 1348 году освящён епископом Владимирским Алексием, митрополитом Киевским и всея Руси, приглашённым Олгердом. При Витовте Великом - племяннике Ольгерда, добивавшемся Литовской православной митрополии, отдельной от митрополии Киевской и всея Руси, собор получил статус кафедрального митрополичьего собора (1416). Позднее собор пришёл в упадок и был отстроен заботами и на средства покровителя православия в Великом княжестве Литовском, великого гетмана литовского князя Константина Ивановича Острожского (1511—1522). С 1609 года принадлежал униатам. Страдал от пожаров, перестраивался, утрачивая черты прежнего облика. В 1748 году здание пострадало от пожара и было заброшено. В 1808 здание было продано Виленскому университету. С упразднением виленской Медико-хирургической академии (1841) вновь начались смены владельцев и назначения здания. По инициативе генерал-губернатора М. Н. Муравьёва и его брата А. Н. Муравьёва, в 1865-1868 гг. храм был восстановлен по проекту А. И. Резанова и Н. М. Чагина. Освящён в октябре 1868 года. Пятиярусный иконостас с 73 иконами (святая Евфросиния Полоцкая, святой Александр Невский и другие святые, имевшие отношение к западнорусским землям) выполнен художником И. П. Трутневым, бывшим в течение двух десятилетий старостой храма. В 1949 и 1957 годах храм капитально ремонтировался, реставрирован в 1980 году и в 1998 году. Ныне собор действующий, относится к Виленской и Литовской епархии РПЦ, охраняется государством как памятники истории и культуры.

Судя по сохранившимся церковным актам, Пречистенский собор стоял в древнем районе Вильны, в окружении других православных церквей, коих в этом месте было более десяти: Спасская, Покровская, святого Иоанна Предтечи, святого Михаила Архангела, святой Екатерины, св. Николая (не путать с др. храмом - в честь перенесения мощей свт. Николая в Бари), св. Илии Пророка, Рождества Христова, Пятницкая церковь, свв. Косьмы и Дамиана, Петро-Павловская, Юрьевская. Все они основаны до 1384 года до правления великого князя Литовского - Ягайлы.

Художник В.В. Грязнов, выпускник Строгановского училища технического рисования, в 1864 году по приглашению попечителя Виленского учебного округа И. П. Корнилова переехал в Вильно, где преподавал рисование и чистописание в 1-й Виленской мужской гимназии, и, как писал он художественному критику В. В. Стасову, «посвятил себя с пылкою юношескою страстью различным трудам… и в особенности по изысканию исторических памятников».

«Есть в Вильне еще один почтенный и бескорыстный деятель по разработке местной истории, это преподаватель виленской мужской гимназии, художник В. В. Грязнов. Он на свои небогатые средства делает поездки в разные места Литвы и Беларуси, разыскивает древние памятники русской народности и делает с них акварельные виды и снимки. Услугами его частью уже воспользовался П. Н. Батюшков в своих „Памятниках русской старины в Западных губерниях“. Кроме того, некоторые его снимки с местночтимых икон изданы в „Виленском Календаре на 1887 г.“. Но за всем тем в портфеле В. В. Грязнова накопилось значительное количество акварелей с древних памятников русской народности и православия в крае, которые следовало бы издать, но не в Вильне, где собственно нет и технических средств к художественному воспроизведению»,— писал в виленских записках Н. И. Петров.

Графика Грязнова обычно выставлялась в Петербурге на археологических съездах. Из его письма от 4 января 1900 года к И. П. Корнилову известно, что Петербургское общество архитекторов выставило 28 работ с изображениями белорусско-литовских исторических памятников. В. Грязнов.

Из работ В. Грязнова сохранились немногие.

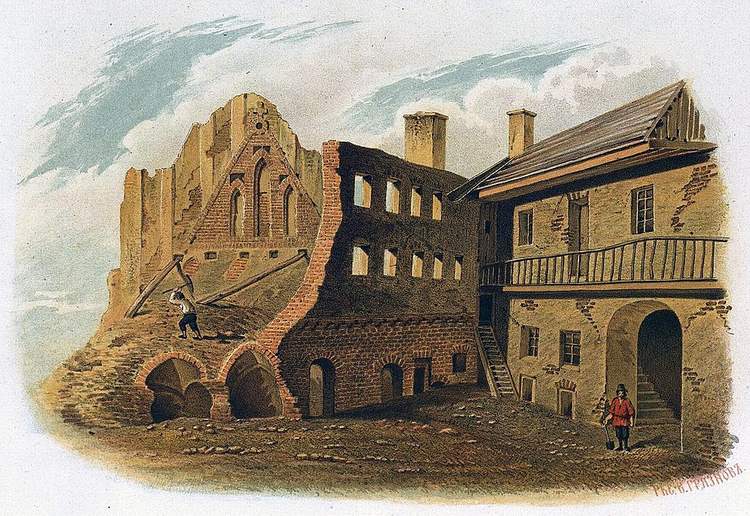

Разбор Спасской церкви в Вильне.

Грязнов, Василий Васильевич (1840–1909). Цветная литография из альбома

«Памятники русской старины в западных губерниях, издаваемые с

высочайшего соизволения П.Н. Батюшковым». — Вып. 5: Вильна. — СПб.,

1870.

Спасская церковь располагалась в "русском конце" Вильны - старинном районе Росса, где жили православные, и находилось десятка два небольших православных храмов. До наших дней из них сохранились только Пречистенский собор и Пятницкая церковь. Спасская церковь располагалась недалеко от Пречистенского собора, ближе к реке Вилейке.

Развалины церкви времен Ольгерда в Вильне (Остатки Спасской церкви).

Без подписи. Цветная литография из альбома «Памятники русской старины в

западных губерниях», изданного П. Н. Батюшковым (Вып. 6: Вильна. —

СПб., 1874).

Великий князь литовский Ольгерд (ок.1296 -1377) правил в

Литве с 1345 по 1377 гг. Он был женат на витебской княжне Марии

Ярославне, а после ее смерти - на тверской княжне Иулиании

Александровны. Считается, что князь принял православие, но точная дата

этого события неизвестна, по некоторым сведениям, это могло произойти в

1318 году (еще до женитьбы), по другим, он был крещён и принял схиму

лишь перед смертью. Но в начале своего правления Ольгерд приостановил

распространение православия на собственно литовских землях. В 1347 году

по его повелению были жестоко казнены трое христиан, позднее

канонизированных православной церковью — Антоний, Иоанн и Евстафий

Литовские (т.н. Виленские мученики). Некоторые источники указывают, что

он принял в крещении имя Александр, но в помянник Киево-Печерской лавры

великий князь внесен как «кн. великий Ольгерд, наречённый в св. крещении

Дмитрий». Ольгерд способствовал развитию строительства в городе

православных церквей.

Из путеводителя Добрянского:

Спасская церковь. Находилась рядом с Пречистенским собором, ближе к Спасской улице. Она основана, несомненно, ранее 1505 года, так как в грамоте митрополита Иосифа Солтана 1511 года о Спасской церкви упоминается, как о церкви давно уже не существующей. В 1610 году, на другой год после передачи униатами, Спасская церковь сгорела, и из позднейших актов, касающихся этой церкви, не видно, чтобы она была возобновлена после пожара; в постановлениях комиссий, назначавшихся в 1619 и 1671 гг. для решения спора униатских митрополитов с виленскими мещанами, Спасская церковь показана запустелою. При Спасской церкви с давнего времени находилась богадельня, которая еще долго существовала после разрушения самой церкви. Она содержалась на счет виленского братства, имевшего право, перед большими праздниками, варить мед и беспошлинно продавать его в братском доме. (Ф. Добрянский. Старая и Новая Вильна. Издание третье.

Вильна: Типография А. Г. Сыркина, 1904).

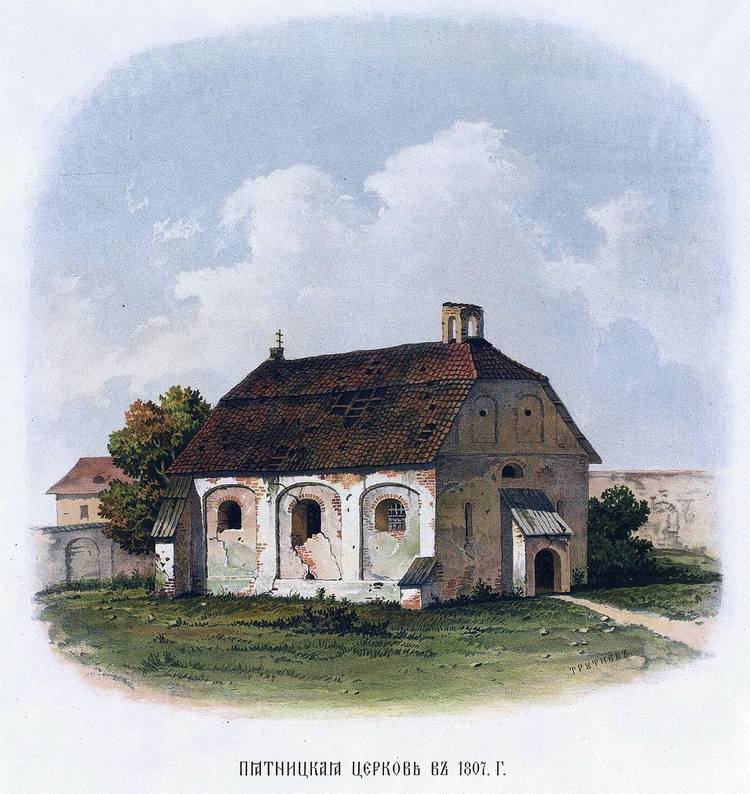

Пятницкая церковь в 1807 году.

Трутнев, Иван Петрович (1827–1912). Цветная литография из альбома «Памятники русской старины в западных

губерниях, издаваемые с высочайшего соизволения П.Н. Батюшковым». — Вып. 5: Вильна. — СПб., 1870.

Пятницкая церковь, возобновленная в 1865 году в Вильне.

Без подписи. Цветная литография из альбома «Памятники русской старины в западных

губерниях, издаваемые с высочайшего соизволения П.Н. Батюшковым». — Вып. 5: Вильна. — СПб., 1870.

Храм во имя святой мученицы Параскевы Пятницы (Пятницкая церковь) считается первым каменным христианским храмом в Вильне (Вильнюсе). Храм возведен в 1345 году по настоянию первой супруги великого князя литовского Ольгерда витебской княжны Марии Ярославны. Он был построен по образцу древних киевских и новгородских церквей — с хорами, закрывавшимися зелёными прозрачными занавесями: за ними располагались молящиеся женщины. В этой церкви были крещены все двенадцать сыновей Ольгерда (Альгирдаса) от Марии Витебской и Иулиании Александровны, княжны Тверской. Мария Ярославовна, скончавшаяся в 1346 году, была погребена в этой церкви. В церкви были крещены в православие трое приближенных князя Ольгерда (Альгирдаса) с христианскими именами Антоний, Иоанн и Евстафий. Они приняли мученическую смерть в 1347 году и канонизированы как Виленские мученики. В Пятницкой церкви российский самодержец Пётр Великий отслужил благодарственный молебен за победу над шведским королём Карлом XII во время Северной войны.

Художник И.П. Трутнев - бывший крепостной, академик, действительный статский советник - был приглашен в Вильню (совр. Вильнюс) для руководства рисовальной школой, которую он возглавил в 1865 году. Живя в Вильне до самой своей смерти, художник сделал с натуры немало видов старинных православных храмов города и соседних губерний, которые в виде цветных литографий были опубликованы в альбоме «Памятники русской старины в западных губерниях», изданном П. Н. Батюшковым в восьми выпусках в 1865-1886 гг. В середине Х1Х века в западных губерниях Российской империи началось активное строительство новых церквей, реставрировались также старые храмы, художник зарисовывал виды храмов и создавал иконостасы.

Церковь св. Николая в Вильне перед реконструкцией.

Трутнев, Иван Петрович (1827–1912). 1863 г.

Из альбома Батюшкова

Православная церковь св. Николая в Вильне после реконструкции 1864 года.

Трутнев, Иван Петрович (1827–1912). Литография. Из альбома Батюшкова, изд. 1865 г.

Никольская церковь (Церковь Перенесения мощей святителя Николая Чудотворца) в Вильнюсе - один из древнейших православных храмов в Литве. Каменное здание на месте деревянного заложено князем Константином Острожским в 1514 году. В 1609 году по привилегии короля Сигизмунда Вазы церковь вместе с другими одиннадцатью храмами Вильны была передана униатам.

После пожаров конца 1740-х годов храм восстанавливался в стиле барокко. Со всех сторон его окружали жилые дома, над которыми возвышалась колокольня. Такой церковь изображена на акварели И. П. Трутнева 1863 года, тиражированной в виде литографии в альбоме «Памятники русской старины в западных губерниях», изданном П. Н. Батюшковым. В 1839 году храм перешёл к православным. По проекту петербургского архитектора, академика Академии художеств А. И. Резанова виленским архитектором Н. М. Чагиным во второй половине 1860-х годов церковь была перестроена в «русско-византийском стиле». При этом были снесены заслонявшие её окружающие постройки и впереди сооружена металлическая решётка. Слева от входа была пристроена Михайловская часовня — во имя архистратига Божия Михаила, небесного покровителя генерал-губернатора М. Н. Муравьёва.

Вид церкви Свято-Духовского монастыря, построенной в 16 веке иждивением братства виленских граждан.

Трутнев, Иван Петрович (1827–1912). Цветная литография из альбома «Памятники русской старины в западных губерниях. Вильня», изданного П. Н. Батюшковым в 1879 году.

На рисунке на заднем фоне изображен Виленский православный Свято-Духов монастырь (вид со стороны городской стены). Свято-Духовский мужской монастырь учрежден иноками православного Троицкого монастыря при церкви Святого Духа. Троицкий монастырь был основан на месте казни виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия в дубовой роще на окраине Вильны. Казнь была совершена в 1347 году, а через два года православные выпросили себе для молитвы святую горку и построили на ней деревянную Троицкую церковь. В 1609 году Троицкий монастырь был отнят у православных униатами, и братия вынуждены были перебраться к церкви Святого Духа, построенной близ Троицкого монастыря в 1597 году. Свято-Духов монастырь, сопротивлявшийся унии, подвергался пожарам, ограблениям и притеснениям со стороны католиков. Возрождение обители началось с 11 августа 1794 года, когда Вильна стал губернским городом Российской империи. Современный вид сохраняет после реконструкции 1873 года, при которой Свято-Духовская церковь была перестроена по образцу православного храма, так как ранее походила на костел.

Свято-Троицкая церковь.

Трутнев, Иван Петрович (1827–1912). Цветная литография из альбома «Памятники русской старины в западных

губерниях, издаваемые с высочайшего соизволения П.Н. Батюшковым». — Вып. 5: Вильна. — СПб., 1870.

Троицкая церковь, первоначально деревянная, была построена в 1347 году на месте казни виленских мучеников - св. Антония, Иоанна и Евстафия. С этого времени, вся окрестная местность, доселе пустынная, стала

населяться исключительно православными христианами и получила название

«русского конца». Со временем деревянная церковь разрушилась, и в 1514 году Сигизмунд I выдал привилегию князю Острожскому на построение в Вильне двух каменных церквей. Одна была построена на месте разрушившейся деревянной церкви во имя Св. Троицы, другая во имя перенесения мощей св. Николая. При Троицкой церкви была построена колокольня и здания для монастыря. В начале XVII в. церковь и монастырь были переданы униатам. В течение времени здание не раз горело и перестраивалось. В 1820-е годы комплекс храма и монастыря вновь перешел к православным. В 1845 году здесь была открыта Виленская духовная семинария. В 1869 году монастырь был упразднен, а церковь была перестроена по проекту Николая Чагина.

В 1991 году церковь была передана греко-католической общине, а в 1994 году отошла к монахам базилианам. В настоящее время в храме ведется ремонт.

Вид Александровской часовни на Георгиевской улице в Вильне.

Трутнев, Иван Петрович (1827–1912). Цветная литография из альбома

«Памятники русской старины в западных

губерниях, издаваемые с высочайшего соизволения П.Н. Батюшковым». — Вып.

5: Вильна. — СПб., 1870.

Часовня во имя св. князя Александра Невского была сооружена на Георгиевском проспекте в Вильне по проекту, высочайше утвердённому генерал-губернатором Северо-Западного края графом М.Н. Муравьёвым, в память русских воинов, погибших при усмирении польского мятежа 1863 года. На ее стенах было начертано 417 имен погибших. Снесена в 1919 году.

Церковь Св. Никодима, обращенная в жилой дом.

Рисунок

без подписи. Цветная литография из альбома «Памятники русской старины в

западных

губерниях, издаваемые с высочайшего соизволения П.Н. Батюшковым». — Вып.

5: Вильна. — СПб., 1870.

Считается, что здание изначально построено

иезуитами в 1625 году как костел свв. Никодима и Иосифа Аримафейского с

больницей св.Лазаря при нем. Деревянное здание сгорело в 1749 году, и в

1758 году построили кирпичный костел. Но по каким-то причинам, он к

концу XVIII века был запущен, разрушался и в 1804 году был закрыт.

Впоследствии был переделан в жилой дом. К концу XIX - началу ХХ века

здание принадлежало епархиальному женскому училищу, где учились дочери

священников, которое располагалось неподалеку, между Свято-Духовым

монастырем и костелом Св. Терезии. Эта улица называлась Островоротной -

по наименованию Острых ворот, которые не сохранились до наших дней.

Свято-Духов монастырь занимал здания № 8-10, епархиальное училище - №12,

миссионерский дом, бывш. костел св. Никодима - № 16 (№1 по 1-му

Никодимскому переулку). В настоящее время это пересечение ул. Аушрос

Варту и ул. Лапу.

Из путеводителя Добрянского 1904 года:

4.

Костел св. Никодима и Иосифа. Находится за Острыми воротами, в так

называемом по-миссионерском доме, принадлежащем теперь женскому

духовному училищу. Построен был иезуитами в 1625 году и при нем устроен

был госпиталь. В конце прошлого столетия костел сгорел и переделан был в

жилой дом, который и по настоящее время сохраняет следы прежнего своего

назначения. (Ф. Добрянский. Старая и Новая Вильна. Издание третье.

Вильна: Типография А. Г. Сыркина, 1904).

Из путеводителя Добрянского 1883 года:

Не

доходя до Острой Брамы (Ворот), от которой улица эта получила свое

название, на правой стороне, на углу, находится так называемый

Миссионерский дом, принадлежавший некогда ксендзам миссионерам, а теперь

составляющий собственность женского училища духовного ведомства. В

дворе этого дома заслуживают внимания остатки Никодимовскаго костела

переделанного в жилое помещение. При этом костеле было кладбище,

перенесенное потом на то место, где ныне дом Яржемскаго за Железным

мостом, и наконец совсем закрытое. (Добрянский Ф. Н. Вильна и

окрестности: Путеводитель и историческая справочная книжка. С планом

города Вильны, 9-ю рис. и картою Виленской губ. Вильна, 1883. Глава

"Прогулка по Вильне").

Стоит отметить, что это место входило в

древний обширный "русский конец" Вильны с историческим названием Росса,

где еще в XVI веке не было ни одного католического храма. Некоторые авторы упоминают, что здесь

располагались православные церкви св. Никодима и св. Георгия (Юрьевская

церковь) с кладбищами и богадельней. Юрьевская церковь, переданная униатам, сгорела в 1655

году. Возможно, при составлении альбома "Памятники старины..." православная церковь св. Никодима и костел свв. Никодима и Иосифа Аримафейского, построенные, видимо, на одной улице, смешались, тем более, что современные туристы именуют развалинами костела здание с другой конфигурацией крыши.

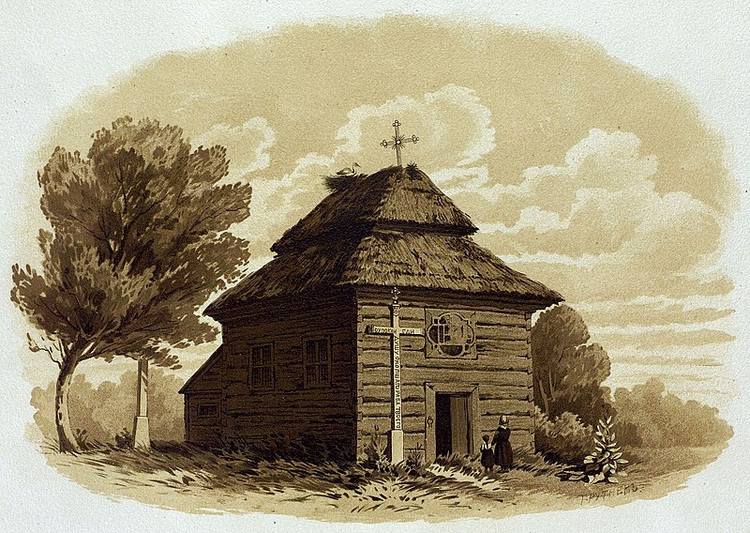

Древняя церковь в дер. Буковичи (Константиновского уезда Седлецкой губернии)

Трутнев, Иван Петрович (1827–1912). 1885 г. Цветная литография из альбома «Памятники русской старины в западных губерниях, издаваемые с высочайшего соизволения П.Н. Батюшковым». — Вып. 7: Холмская Русь (Люблинская и Седлецкая губ., Варшавского генерал-губернаторства). — СПб., 1885.

Рисунок церкви в Буковичах, размещенный на сайте Leśna Podlaska.

Авторство неизвестно, датировка указана как ок. 1887 г.

Село Буковичи располагалось на Холмщине - исторической области на границе России с Австро-Венгрией, теперь распределенная между Украиной, Белоруссией и Польшей. Деревянная церковь во имя Пресвятой Троицы в этом селе была построена в 1576 году и знаменита тем, что некоторое время в ней пребывала чудотворная Леснинская икона Божией Матери, которая была найдена пастухами - православными жителями соседнего села Лесны в воскресный день 14 сентября 1683 года в густом лесу среди земляных укреплений, сохранившихся со времен крестоносцев. Икона сначала хранилась в Лесне, а потом ее перенесли в православную церковь в селе Буковичи, что находилось в 2 верстах от Лесны. Слава

о явленной иконе привлекла в Буковичи множество паломников, и сразу же от иконы стали проявляться чудотворения и исцеления. Село прославилось, и в церковь в Буковичах, раньше не имевшей прихода,

был назначен священник. В 1684 или 1686 году католики силой забрали икону в свой костел в Лесне, превратив и церковь в Буковичах в униатский храм. Вернулся чудотворный образ к православным лишь спустя 200 лет, когда костел в Лесне

был закрыт, и в Лесне в 1885 году был основан женский православный

монастырь, достигший к 1915 году расцвета, но из-за начавшейся Первой

мировой войны сестры, забрав с собой чудотворный образ, вынуждены были покинуть Лесну и скитаться (ныне

Леснинская обитель находится во Франции).

Записи 1751 года свидетельствуют, что взамен старого обветшавшего храма, прекратившего свое существование, в Буковичах был построен новый. Инициатором постройки стал владелец села, государственный деятель Речи Посполитой граф Кароль Одровский Седльницкий. Храм, стоявший на возвышенности и видный со всех сторон, был возведен без единого гвоздя и куска железа. Внутри церковной каменной ограды находилось кладбище.

После упразднения в 1875 году униатства в Лесне и Буковичах и передачи церковных зданий Русской Православной Церкви храм в Буковичах некоторое время не использовался и пришел в негодность. В 1896 году на месте бывшей униатской церкви на средства астраханского купца Георгия Степановича Лионозова была построена православная церковь Святого Духа, служившая до начала Первой мировой войны кладбищенским храмом. В 1915 году храм опять перешел к католикам и был частично реконструирован в 1921 году. В настоящее время сёла Лесна и Буковичи входят в состав Польши, Люблинское воеводство, Лесна теперь называется Лесьна-Подляска (польск. Leśna Podlaska), а Буковичи - Буковицы (польск. Bukowice). В бывшем православном храме устроена деревянная католическая часовня во имя Непорочного Зачатия Девы Марии (польск. Kaplica Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny). В алтаре часовни размещена копия Леснинской иконы Божией Матери, вероятно 18 века, и икона Святой Троицы 19 века. Также сохраняются и другие иконы рубежа 19-20 вв. с частично уцелевшими элементами древнего православного иконостаса. В 1980-х и 1990-х гг. проведена комплексная реставрация часовни. О храме заботятся монахи из Полинского монастыря в Лесьна-Подляска.

Древняя Преображенская церковь в д. Сычине. (Константиновского уезда Седлецкой губернии).

Трутнев, Иван Петрович (1827–1912). 1885 г. Цветная литография из

альбома «Памятники русской старины в западных губерниях, издаваемые с

высочайшего соизволения П.Н. Батюшковым». — Вып. 7: Холмская Русь

(Люблинская и Седлецкая губ., Варшавского генерал-губернаторства). —

СПб., 1885.

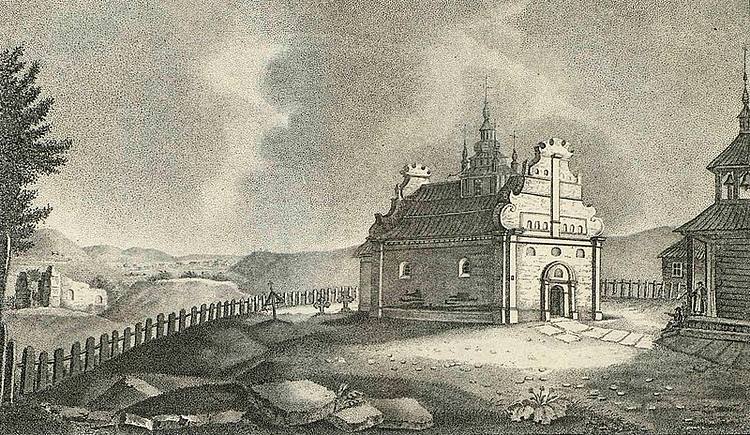

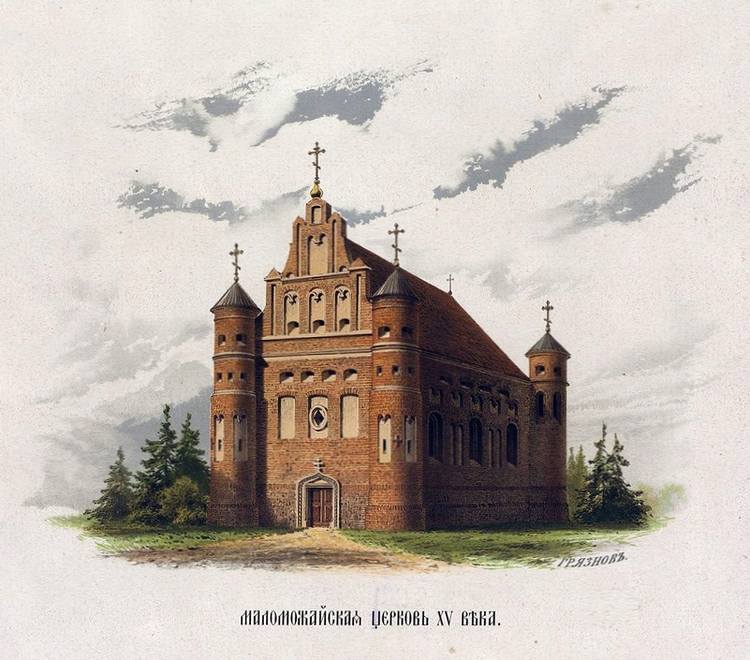

Маломожайская церковь XV века.

Грязнов,

Василий Васильевич (1840–1909). Цветная литография из альбома

«Памятники

русской старины в западных губерниях, издаваемые с высочайшего

соизволения П.Н. Батюшковым». — Вып. 5: Вильна. — СПб., 1870.

Художник

изобразил храм Рождества Богородицы в деревне Мурованка (исторически

территория Великого княжества Литовского, в наст. вр. Щучинский район,

Гродненская область, Белоруссия). В некоторых источниках эта церковь

называется маломожейковской, т.к. неподалеку располагалась деревня

Маломажейково с усадьбой, владелец которой виленский подконюший Шимко

Мацкевич-Шклёнский построил эту церковь между 1516 и 1542 гг. и

финансировал ее десятиной урожая со своего поместья.

В 1598 году

наследники Шимки высказали пожелание, чтобы церковь оставалась

православной, но она всё же перешла к униатам. В 1795 году Гродненщина

была включена в состав Российской империи. В 1812 году на пути из Вильны

церковь в Мурановке осмотрел император Александр I и приказал

отремонтировать её слонимскому помещику Юндилу. Но к ремонту приступили

только через 5 лет. В храме сохранилась плита, на которой изображены

воинские доспехи и оружие польско-литовского

войска с надписью: «Навеликшему и наимилейшему Богу и в Его славу

поставил этот памятник в этой церкви на вечную память Казимир из

Кострова Костровицкий, дедич в Можейкове Лидского повета и в Подолии

Слонимского повета. Эту церкву он по-новому обновил и фундовал алтарь

римского обряда для желудокских кармелитов. 1822 год». Но с течением

времени церковь стала вновь православной, в 1863 году ее настоятелем был

назначен выпускник Литовской духовной семинарии Лев Савицкий.

Храм

является памятником готическо-ренессансной архитектуры.

Маломожейковская церковь-крепость относится к храмам оборонительного

типа. В угловых круглых башнях имеются винтовые лестницы, ведущие к

бойницам, опоясывающим верхнюю часть храма. На стенах остались следы от

пуль и картечи. В 1657 году во время русско-польской войны церковь

подверглась разорению. Значительно пострадала и от обстрела войск Карла

XII. Документы по истории церкви сгорели в конце XVIII века.

В 1817

и 1870-е гг. Маломожейковская церковь подверглась перестройке: к

западному фасаду был добавлен притвор, западные башни надстроены, крыша

понижена, некоторые бойницы замурованы. В настоящее время церковь

действующая.