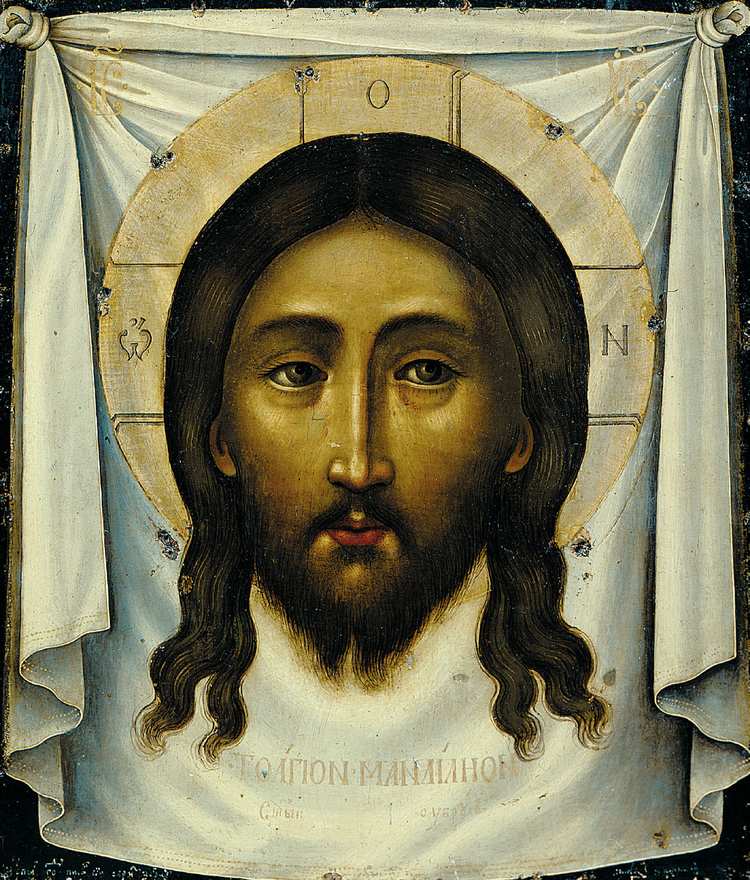

"Спас Нерукотворный" Симона Ушакова: икона или портрет Христа?

29 августа Церковь празднует перенесение из Едессы в Константинополь плата, на которым отобразился Лик Спасителя — Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа. Одна из самых удивительных икон "Нерукотворного Спаса" написана царским иконописцем Симоном Ушаковым в XVII в. — в то время, когда иконопись в церкви начала сменяться реалистической живописью. Многие современники резко критиковали ее за неканоничность.

Согласно преданию, первым изображением Спасителя был нерукотворный образ. Однажды Христос умыл лицо и отер его чистым полотенцем, лик Его чудесным образом отпечатался на ткани. На Западе была распространена легенда о плате святой Вероники, на котором запечатлелся образ страдающего Господа: сердобольная женщина отерла Его лик своим платком, когда Христос нес крест на Голгофу. Но и в том, и в другом случае Лик, нерукотворно проступивший на ткани, символизировал для Церкви тайну Боговоплощения. Не случайно на это чудо ссылались защитники иконопочитания, утверждавшие икону как зримое доказательство веры в Бога, ставшего ради нашего спасения Человеком.

Нерукотворный образ всегда был одним из самых почитаемых и популярных. Его изображали и на ткани, и на чрепии (черепице), и на золотом фоне. Писали на иконах и стенах храмов, на священных сосудах и на боевых знаменах, писали красками, выкладывали мозаикой, вырезали на камне и дереве, вышивали на плащаницах и отливали в бронзе. Многие изображения Нерукотворного Лика почитались чудотворными.

При этом никто обычно не искал в иконах портретного сходства с Самим Спасителем. Средневековое искусство было символическим, и его язык был глубоко условным. Но в XVII веке в церковном искусстве появляется тяга к реализму, и условность традиционной иконописи уже не удовлетворяет изографов. Одним из тех, кто стал раздвигать рамки иконописного канона и искать новых средств выражения, был Симон Ушаков (1626–1686), мастер Государевой Оружейной палаты.

Одним из излюбленных им образов был как раз «Нерукотворный Спас», как в русской традиции называли Нерукотворный образ Спасителя. Можно сказать, что в творчестве Ушакова этот образ стал программным. Мастер неоднократно повторял его с различными модификациями, добавляя те или иные детали и надписи. Образ, оставленный на убрусе Самим Господом, Ушаков хотел передать как можно более точно. Он использует живописный язык, существенно отличающийся от древнерусского иконного письма, но близкий к западной традиции, на которую в XVII веке начинают равняться русские изографы.

Образ Спасителя, исполненный Симоном Ушаковым в 1658 г., предельно конкретен. Плат, на котором проступает Лик, написан с иллюзорной осязательностью: объемные складки, узлы в углах, орнамент на ткани — все тщательно выписано. На ткани надпись на греческом языке: "Агиос Мандилион" и ниже: "Святой Убрус" (др.рус. плат). Золотой нимб точно повторяет контур головы Христа, как бы подчеркивая естественность свечения. Волосы, тщательно причесанные и слегка распушенные, ложатся мягкими прядями симметрично — по две с каждой стороны. Лик написан объемно, со светотеневой моделировкой, сообразуясь с законами освещения, словно свет падает на лицо извне. Анатомически правильное построение Лика Ушаков усиливает тщательно выписанными глазами, с ресницами, темными зрачками и бликами в уголках глаз, что создает эффект влажности. Взгляд спокойный, немного отрешенный, Христос смотрит не прямо, а чуть в сторону.

Спаситель на иконе Ушакова очень человечен, Он не грозен, но милостив, в Его мудром спокойном взоре чувствуется внутренняя сила.

Симон Ушаков был сторонником так называемого «живоподобия», от слов «писать яко живо». Но он использовал законы реалистической живописи не ради «красивости» изображаемого, а для того чтобы усилить внутреннее, эмоциональное воздействие образа Христа на верующего. Сторонники традиционной иконописи, в основном это были старообрядцы, подвергали Симона Ушакова жесткой критике за подражание еретическому Западу.

Протопоп Аввакум, страстно защищавший старую «отеческую» веру от «чуждых немецких обычаев», считал, что Ушаков богохульствовал, изображая Христа в столь конкретно-человеческом образе. «Не подобает правоверному и глядеть много, не токмо кланятися таким неподобным образам», — восклицал Аввакум. Сами старообрядцы писали иконы с древних образцов, на которых лики были крайне условны и далеки от земной человеческой красоты. К тому же древние иконы были к этому времени сильно потемневшими, а порой и вовсе черными, поскольку олифа имеет обыкновение темнеть от времени, копоти и пыли.

А Симон Ушаков стремился создавать живопись ясную, светлую, ибо помнил, что Бог есть Свет, а икона есть окно в мир Божьего Царства, в котором нет уныния и печали. Ему казались тесными рамки канона, и он создавал свой собственный стиль. При этом за человеческим образом Христа он видит и Его божественную ипостась, и потому помещает в нимбе Христа греческие буквы όωN, что значит «Сущий» (обозначение в иконографии Единосущие Сына и Отца).

Просто в переломном XVII столетии русская культура встала перед вопросом: «Что есть человек?» и лучшие умы, к которым без сомнения принадлежал Симон Ушаков, искала ответ на этот вопрос, внимательно вглядываясь в лик Христа.

Ирина Языкова