Волынский отдел Императорского Православного Палестинского Общества в лицах

Волынский отдел Императорского Православного Палестинского Общества был открыт в Житомире 2 января 1894 года.

До его открытия в членах Общества уже состояли некоторые жители Волынской губернии. Например, на 1 июня 1885 года в губернии числились следующие члены Общества:

| Имя | Дата вступления | Вид членства | В каких отделениях Общества состоял |

| Палладий, архиепископ Волынский и Житомирский | 29 мая 1885 г. | действительный член | |

| Гутовский Илларион, священник | 8 января 1883 г. | член-сотрудник | отделение поддержания Православия |

| Корвин-Пиотровский Казимир Викентьевич | 30 апреля 1884 г. | член-сотрудник, имеет знак Общества | отделение ученых исследований |

| Пиотровский Карл Николаевич | 1 октября 1882 г. | член-сотрудник | отделение поддержания Православия |

| Рудский Федор Матвеевич | 5 ноября 1882 г. | член-сотрудник, имеет знак Общества | отделение поддержания Православия |

| Шляпинский Анатолий Кириллович | 1 октября 1882 г. | член-сотрудник | отделение ученых исследований |

Не обо всех из них сохранились сведения.

Архиепископ Палладий II (Ганкевич, 1823-1893)

Архиепископ Волынский и Житомирский Палладий II (в миру Павел Фёдорович Ганкевич; 17 [29] августа 1823, село Городецкое, Чаусский уезд, Могилёвская губерния — 13 [25] января 1893) возглавлял кафедру с 4 мая 1885 года по 25 ноября 1889 года.

Родился 17 августа 1823 г. в с. Городецкое Могилевской губернии в семье священника. Окончил Могилевскую духовную семинарию (1848 г.) и Санкт-Петербургскую духовную академию со степенью магистра богословия (1851 г.). После окончания академии преподавал в Могилевской духовной семинарии. В 1860 г. пострижен в монашество, возведен в сан архимандрита и назначен ректором Могилевской духовной семинарии. В 1871 г. хиротонисан во епископа Выборгского, викария Санкт-Петербургской епархии, в 1873 г. епископ Ладожский, председатель Санкт-Петербургского историко-статистического комитета. 9 сентября 1876 г. назначен епископом Тамбовским и Шацким. По его инициативе был возобновлен Тамбовский церковно-исторический комитет (1877 г.), объединивший лучших церковных историков епархии, ими был собран обширный материал по истории епархии. До назначения на Волынскую кафедру 4 месяца возглавлял в Святейшем Синоде новообразованный училищный совет.

Через три недели после назначения на Волынскую кафедру вступил действительным членом в Православное Палестинское Общество, тогда еще не имевшего статуса Императорского. Действительные члены ежегодно уплачивали членский взнос в 25 рублей.

Телесные недуги архипастыря были причиною его непродолжительного служения церкви на Волынской кафедре. 25 ноября 1889 года он был уволен на покой, согласно прошению. Пребывал на покое в Почаевской Успенской Лавре, где и погребен после кончины, случившейся 13 января 1893 года.

Протоиерей Иларион Евстафиевич Гутовский, уроженец с. Карабиевка Староконстантиновского уезда Волынской губернии, происходил из семьи священника. Окончив в 1871 году Волынскую духовную семинарию, с 10 декабря 1871 г. по 13 ноября 1872 г. состоял псаломщиком в местечке Корытница Владимир-Волынского уезда Волынской губернии, затем с 13 ноября 1872 г. по 11 августа 1877 г. был учителем приготовительного класса Мелецкого духовного училища. 19 февраля 1878 г. рукоположен архиепископом Волынским Димитрием (Муретовым) в сан соборного священника Крестовоздвиженского собора в уездном городе Староконстантинове, в котором хранилось окруженное большим почитанием резное Распятие, предположительно XVI в. Служил законоучителем в двух церковно-приходских школах при соборном приходе, одну из которых - в городе, в соборном доме - открыл на свои средства в сентябре 1885 г. и в дальнейшем содержал ее.

___

Историко-статистическое описание церквей и приходов Волынской епархии / Сост. преп. Волын. духов. семинарии Н.И. Теодорович. в 5 т. - Почаев: тип. Почаево-Успен. лавры, 1888-1903. / Т. 4: Староконстантиновский уезд. - 1899. С.63-64

Казимир Викентьевич Корвин–Пиотровский (1854–1922)

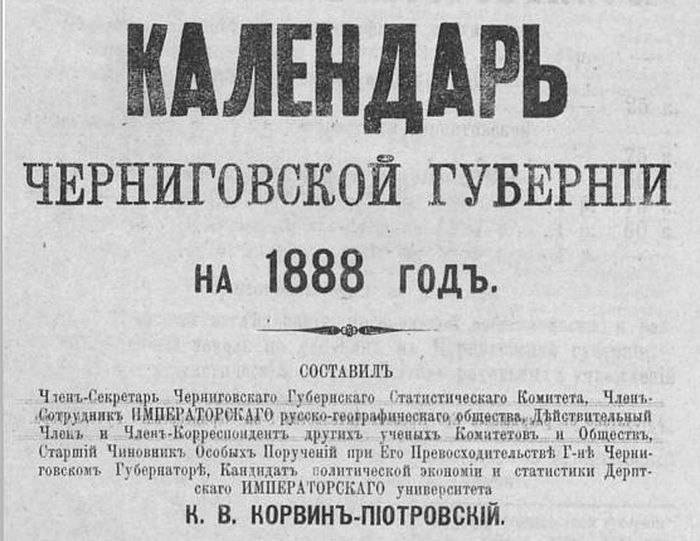

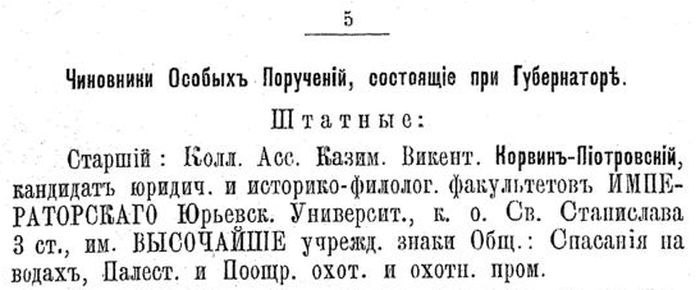

Корвин–Пиотровский Казимир Викентьевич (31 августа 1854 – 5 декабря 1922) - из семьи помещиков Волынской губернии. Мать Жозефа (урожд. Карска) была танцовщицей балета, покинувшей сцену после замужества, отец Викентий (Винсент) был представителем польского дворянского рода герба Слеповрон, уездным предводителем дворянства Луцкого уезда Волынской губернии, где имел владельческие селения (с. Большие Подгайцы, с.Малые Подгайцы, с.Кобча, с.Киверцы). В семье было пятеро детей. Старший Казимир окончил Житомирскую гимназию, в 1875-80 годы обучался на юридическом факультете Императорского Дерптского (ныне г. Тарту) университета, который окончил со степенью кандидата политической экономии и статистики, служил старшим чиновником особых поручений при черниговском губернаторе, с 1886 года в должности члена-секретаря возглавил Черниговский губернский статистический комитет (номинально такие комитеты возглавлял губернатор, реальными делами занимался член-секретарь). На этой должности Казимир Викентьевич стал автором 3-х первых выпусков "Календаря Черниговской губернии" на 1886, 1887, 1888 годы, получившего высокую оценку специалистов, и возобновленного им издания "Памятной книжки Черниговской губернии" на 1886 г. и 1887 г. - традиционных изданий губернских статистических комитетов. В 1887 году в Чернигове также увидели свет его труды "Статистические сведения о Черниговской губернии" и "Материалы для истории, этнографии и статистики Черниговской губернии. В 4-м выпуске "Календаря Черниговской губернии" на 1890 год, изданного в 1889 году, в составе статистического комитета В.К. Корвин-Пиотровский не значится, его имя в адрес-календаре не упоминается.

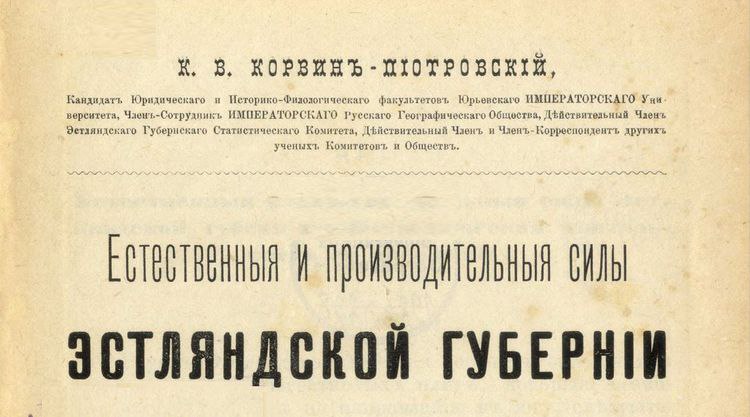

Следующее упоминание о В.К. Корвин-Пиотровском находим в 1894 году и уже в Эстонии, когда под его авторством в Ревеле (совр. Таллин), в Эстляндской губернской типографии выходит в свет справочник "Естественные и производительные силы Эстляндской губернии и экономическая деятельность ее населения. Вып. 1. Земледелие; скотоводство; лесоводство; обеспечение народного продовольствия; промыслы сельского хозяйства и городского населений; промышленность городская и фабричная; торговля". В 1895 году последовали еще труды: "Промышленность заводская и фабричная в Эстляндской губернии", "Сборник сведений по статистике Эстляндской губернии", "Народная нравственность в Эстляндской губернии". В 1897 году в Ревеле увидело свет его историко-статистическое исследование "К истории и статистике благотворительных обществ и учреждений в Эстляндской губернии".

Таким образом, он продолжал службу в сфере статистики, но уже в Эстляндской губернии. В издании 1894 года он называет себя действительным членом губернского статистического комитета Эстляндской губернии, а в "Памятной книжке Эстляндской губернии на 1896 год" (на 1894-95 гг. не издавалась), изданной Эстляндским губернским статистическим комитетом под его редакцией в 1895 году, он так же, как и в Чернигове значится старшим чиновником особых поручений при губернаторе и членом-секретарем губернского статистического комитета, а также директором Ревельской (совр. Таллин) антропометрической станции, которая располагалась в Вышгородском замке. Антропометрические станции учреждались Министерством внутренних дел, занимались обмером новобранцев, преступников для точного опознания, составляли и обменивались своими картотеками.

Источник: dspace.ut.ee

Памятная книжка Эстляндской губернии на 1896 год.

Есть упоминание о знаке Палестинского общества.

Источник: НЭБ

В "Календаре Черниговской губернии" на 1888 год Казимир Викентьевич писал о себе, что он является кандидатом политической экономии и статистики, членом-сотрудником Императорского Русского географического общества, действительным членом и членом-корреспондентом других ученых комитетов и обществ, а в сборнике "Естественные и производительные силы Эстляндской губернии..." 1894 года и "Памятной книжке Эстляндской губернии на 1896 год" в его характеристику добавлены новые детали, он уже значится как кандидат двух факультетов Юрьевского (бывш. Дерптского, переименован в 1893 году) университета - юридического и историко-филологического. На историко-филологическом факультете действовала кафедра географии, этнографии и статистики, возможно, Казимир Викентьевич прошел обучение по этой кафедре, что позволило ему еще занять должность директора Антропометрической станции, и заодно объясняет перерыв по службе и переезд в Эстонию. В 1896 году он также упоминает о себе как кавалере ордена св. Станислава 3 ст., а также наличии высочайше утвержденных знаков Общества спасения на водах, Палестинского общества и Общества поощрения охоты. Что касается Императорского Православного Палестинского Общества, то знак получали члены, внесшие взнос на 25 лет вперед. Поскольку В.К. Корвин-Пиотровский был членом-сотрудником Палестинского Общества, значит, он внес взнос в размере 250 рублей и получил право ношения бронзового знака.

В годы службы на статистическом поприще в Эстляндской губернии Казимир Викентьевич принял участие в работе переписной комиссии во время проведения Всеобщей переписи населения Российской империи, которая проходила в 1897 году. Как член комиссии он составил и издал для безвозмездной раздачи счетчикам и заведующим переписными участками Эстляндской губернии "Справочный указатель к наставлениям и инструкциям о первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года, с разъяснениями по Эстляндской губернии". Указатель был напечатан в Ревельской типографии Г. Матизена в 1897 году. Собранные в ходе переписи сведения по Эстляндской губернии были изданы отдельным томом (Т. ХLIХ) в 1905 год в многотомном издании Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел, выходившим в 1899-1905 гг. под редакцией и с предисловием Н.А. Тройницкого.

Помимо инструкций для безвозмездной раздачи счетчикам Казимир Викентьевич публиковал в разные годы благотворительные тиражи и других своих изданий:

1. "В память Священного Коронования Их Императорских Величеств Государя Императора Александра Александровича и Государыни Императрицы Марии Феодоровны" издано и пожертвовано автором в количестве 15,000 экземпляров для безвозмездной раздачи нижним чинам войск Луцкаго лагеря и населению Волынской губернии. Луцк 1883 г.

2. "Воспоминание о торжестве Священного Коронования Их Императорских Величеств Государя Императора Николая Александровича и Государыни Императрицы Александры Феодоровны" издано н пожертвовано автором в количестве 10,000 экземпляров для безвозмездной раздачи нижним чинам сухопутных и морских войск Ревельского Гарнизона, Ревельской Бригады Пограничной Стражи и ученикам Ревельских Городских училищ, Ревель 1896 г.

3. "В память Священного Коронования Их Императорских Величеств Государя Императора Николая Александровича и Государыни Императрицы Александры Феодоровны" издано и пожертвовано автором в количестве 100,000 экземпляров для безвозмездной раздачи нижним чинам войск и ученикам народных школ в годовщину Священного Коронования Их Императорских Величеств. Юрьев, 1897 г. Второй тираж был издан в Юрьеве в типографии Г. Лаакмана в 1902 году.

4. "Высокопреосвященнейший Арсений, Архиепископ Рижский и Митавский" портрет издан и пожертвован в количестве 10,000 экземпляров для безвозмездной раздачи в память 10-летия управления Высокопреосвященнейшего Архипастыря Рижскою Епархиею ученикам сельских православных народных школ прибалтийских губерний, Ревель 1897 г.

В "Адресной книжке Эстляндской губернии на 1899/1900 г., изданной в Ревеле в 1899 году (на 1897-88 гг., по всей видимости, не издавалась), имя Казимира Викентьевич больше не упоминается. Можно предположить, что это связано со смертью отца, скончавшегося в Луцке в 1896 году, возможно, по этой причине Казимир с матерью переехал в Варшаву, где жил его брат Ян (1855-1901), доктор филологии, писатель, редактор и издатель в течение нескольких лет популярного дешевого еженедельника "Ziarno" ("Зерно"). С ним они вместе учились в Дерптском университете, биографы даже путают их некоторые биографические данные, так как у Казимира второе имя (что принято у поляков) было тоже Ян.

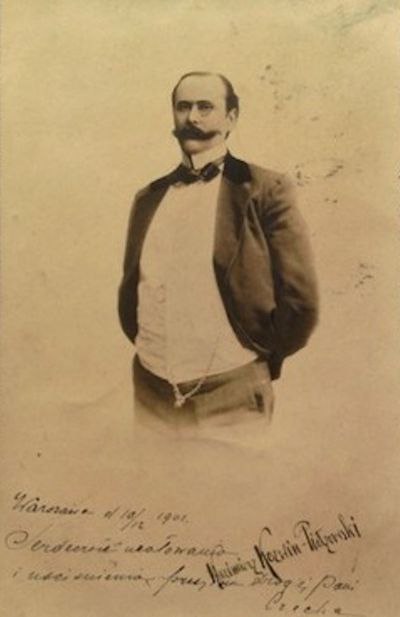

К.В. Корвин-Пиотровский, дата надписи 10.12.1901

Фото: archiwum.allegro.pl

В Варшаве Казимир Викентьевич не только издавал собственный еженедельник "Tygodnika Polskiego", но и занимался юриспруденцией и адвокатской деятельностью, спортивный, галантный, всегда модно одетый, щеголеватый, с непременным моноклем в судебных заседаниях выступал ярко, смело, одерживая победу за победой. В 1905 году он участвовал в политическом процессе над матросами, устроившими мятеж в Одессе. Ему удалось защитить подсудимого от смертной казни, он не боялся обличать беззакония власти, в том числе и в прессе, в итоге решением высших судебных органов Санкт-Петербурга был лишен звания и прав адвоката. Об этом сообщал в январе 1906 года еженедельник "Nowości Illustrowane" № 3. По всей видимости, Казимиру Викентьевич удалось восстановить свои права, т.к. тот же еженедельник сообщал в 1911 году, что он выступал защитником одного из фигурантов в нашумевшем судебном процессе, рассматривавшим убийство 16-летнего Станислава Хшановского популярным писателем графом Богданом Роникьером (Ronikier).

К.В. Корвин-Пиотровский пережил всех своих более младших братьев и сестер. Скончался 5 декабря 1922 года в Варшаве. Отпевание состоялось в костёле Святого Александра на площади Трех Крестов в Варшаве, построенном в 1825 году в память приезда в Варшаву императора Александра I. Похоронен, как и его мать, умершая в 1917 году, на старинном престижном кладбище Старые Повонзки.

Фигура Казимира Викентьевич необычна для члена Палестинского Общества, в который вступали в основном люди православного вероисповедания и духовного сана. Католик по вероисповеданию Казимир учился и работал в западных губерниях Российской империи, где православие было менее распространенным, да и отношение ко всему русскому не приветствовалось. В биографии Казимира Викентьевича был даже факт лишения его прав филистра студенческого общества Дерптского университета Konwent Polonia, куда он вступил вместе с братом Яном в 1875 году во время обучения. Филистрами называют полноправных старших членов студенческой корпорации, которые получили высшее образование и академическую степень и вышли из активного состава, но могут участвовать в жизни студенческого братства, например, поддерживая его материально. За активную поддержку русификации, которую Конвент счел в высшей степени унизительной для достоинства филистра, его лишили прав филистра 11 ноября 1897 г.

_____

Hasselblatt, Arnold: Album academicum der Kaiserlichen Universität Dorpat. Dorpat,1889 (Дерптский университет. Список студентов до 1889 года, С.711 запись № 9800)

Памятные книжки. Указатель имен. Корвин-Пиотровский Казимир Викентьевич. Сайт РНБ. Электронная библиотека

Памятные книжки. Черниговская губерния. Сайт РНБ. Электронная библиотека

Памятные книжки. Эстляндская губерния. Сайт РНБ. Электронная библиотека

Konwent Polonia. Записи о К.В. Корвине-Пиотровском № 985, о его брате Яне № 982. Архив корпораций

Kazimierz Jan Korwin-Piotrowski h. Ślepowron (odm.). Geni.com

Nowości Illustrowane" № 3, 20 января 1906

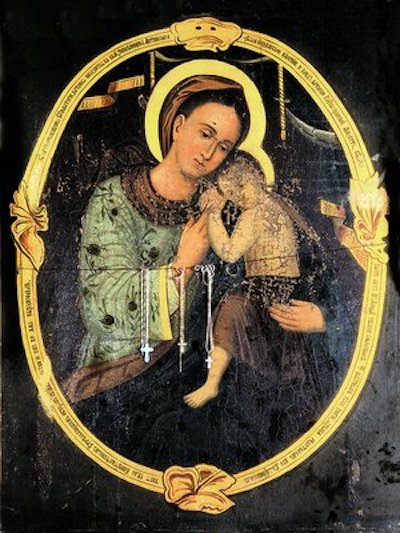

Архиепископ Волынский и Житомирский Модест (Стрельбицкий).

Портрет. Посл. треть XX в. (Успенская Почаевская лавра).

Справа на голубой ленте виден золотой знак почетного члена Императорского Православного Палестинского Общества

В 1894 году в Житомире был открыт Волынский отдел Императорского Православного Палестинского Общества, который возглавил архиепископ Волынский и Житомирский Модест (в миру Даниил Константинович Стрельбицкий; 17 (29) декабря 1823, село Зиновинцы, Литинский уезд, Подольская губерния — 13 (26) апреля 1902, Житомир), уже состоявший в ИППО и избранный почетным членом в 1886 году, будучи во главе Нижегородской и Арзамасской епархии. За 10 лет до учреждения отдела Палестинского Общества на Волыни архиепископ Модест побывал на Афоне и Святой Земле.

Летом 1884 года, получив Высочайшее разрешение на путешествие по Востоку с 15 июня по 1 августа, епископ Модест, в то время викарий Холмско-Варшавской епархии, совершил паломническую поездку на Афон и в Палестину в сопровождении иеромонаха и 2 священников. Один из них, протоиерей Аполлинарий Ковальницкий, оставил подробное описание этой поездки (Из путешествия в Св. Землю: Впечатления и заметки прот. А. Ковальницкого. СПб., 1886. Вып. 1). Это было второе посещение русским иерархом Афона и Святой земли. Первое в 1868 году совершил епископ Полтавский Александр (Павлович). В Константинополе епископ Модест встретился с архидиаконом Эфесской епархии Агафангелом (Константинидисом; впосл. митрополит Эфесский), посетил мечети Айя-София и Кахрие-джами. С 25 по 30 июня пребывал на Афоне, посетил Богородицкий, Андреевский и Илиинский скиты, Протат (где ему была устроена торжественная встреча), Иверский монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы, Ватопед и его библиотеку, Великую Лавру, монастырь Зограф и его библиотеку, Хиландар и др., везде оставляя пожертвования. В Бейруте встречался с митрополитом Бейрутским Гавриилом (Шатилой), выпускником КДА. 12 июля М. прибыл в Яффу, 13 июля в Иерусалиме в патриархии был принят патриаршими епитропами архиепископами Газским Иоасафом и Иорданским Епифанием, которые вручили ему грамоту, согласно которой ему «разрешается священнодействовать в святых и досточтимых местах». За 10 дней пребывания на Святой земле епископ Модест совершил 4 литургии: 14 июля в 5 ч. утра - на Голгофе, 15 июля в 0 ч.- при Гробе Господнем и в приделе Ангела (пели певчие РДМ), 17 июля в 2 ч. утра - в Св. вертепе храма Рождества Христова в Вифлееме, 18 июля - на гробе Божией Матери в Гефсимании. В сопровождении начальника Русской духовной миссии архимандрита Антонина (Капустина) епископ Модест посетил место раскопок у Порога Судных Врат, 16 июля совершил литургию у Мамврийского дуба в Хевроне, посетил лавру св. Саввы. 22 июля покинул Святую землю, 7 августа прибыл в Холм.

Впоследствии епископ Модест делал «щедрые жертвы» на украшение храмов православного Востока, высылал издания Холмского братства и свои сочинения. Несколько камней, привезенных с Елеонской горы, 16 июля 1889 г. были положены в кипарисовом ларце при закладке в основание каменной церкви в с. Зиновинцы на родине архиерея. Церковь была построена на средства архиеп. Модеста и освящена в 1895 году. В ее благоукрашение внесли свой вклад и афонские монастыри - передали списки святогорских чудотворных икон Богоматери.

Этот храм был возведен взамен старого деревянного, в нем хранилась чудотворная икона Божией Матери редкой иконографии с закрытыми глазами, написанной предположительно в нач. XVII в.. С этим образом была тесна связана судьба преосвященнейшего.

Зиновинская икона Божией Матери (оригинал) |  Зиновинская икона Божией Матери (копия) |

Подолье было второй родиной для когда-то древнего богатого дворянского рода Стрельбицких, глубоко православного. Их родовое гнездо находилось в Галиции, где предки архиеп. Модеста боролись с поборниками латинства и даже приняли священство, чем вызвали против себя гонения. Земли и поместья их были конфискованы, родные места пришлось спешно покидать, побросав имущество и даже не захватив родовых документов. Отец преосвященнейшего Модеста оказался в нищенствующем селе Зиновинцы после женитьбы, заняв место священника по смерти тестя. Помимо нужды на семью свалилось неожиданное горе - на пятом году жизни их первенец Даниил, будущий архиепископ Модест, заболел, у него отнялась речь, перестала двигаться рука и нога. Никакое лечение не помогало, и тогда отец мальчика обратился к чудотворной иконе, уже прославившейся исцелениями по молитвам перед ней и испускаемому иногда по ночам свечению. Завернув сына в пуховик, он положил его в алтаре перед иконой и отслужил литургию о его здравии, дав обет, что направит сына на служение Богу. Вечером в тот же день ребенок поправился и на всю жизнь проникся любовью к Богу и благоговением перед сельской чудотворной иконой. Он отличался от сверстников стремлением к уединению, задумчивости и молитве. Став постарше, полюбил паломничества к святым местам и начал задумываться о монашестве. После окончания духовного училища и семинарии он стал готовиться к экзаменам и поступил в Киевскую духовную академию.

В Киеве в его жизни случилось два события, связанных со Святой Землей - его посвятили в монашество с именем Модест, в честь святого иерусалимского архиепископа, и два его земляка подарили ему крест с частицею Животворящего Древа, который он всегда носил на себе, и только по несчастному случаю крест сгорел потом через много лет в Нижнем Новгороде. В годы учебы, приезжая домой, Модест всегда горячо молился перед чудотворной иконой, а учась в академии, получил архиерейское разрешение сделать с чудотворной иконы копию, которую заказал иеромонаху Киево-Печерской лавры, и с тех пор всегда ее возил с собой.

Местами его служения были разные города и должности - Слуцк, Киев, Минск, Вильна, Чернигов, Иркутск, Екатеринбург, Люблин, Нижний Новгород, Житомир. В период архиерейства в Нижнем Новгороде и Житомире преосвященнейший занимался строительством каменного храма в родном селе. В день его освящения во время богослужения, перед величанием, на чудотворную икону Божией Матери была возложена новая сребропозлащенная с сибирскими драгоценными камнями риза, изготовленная по заказу архиепископа Модеста еще в годы его служения в Екатеринбурге в тамошнем женском монастыре, а бывшая на ней старая — златотканная положена на копию иконы. Почитаемая икона была помещена в золоченый резной киот. В 1935 году Троицкий храм был разрушен, но обе иконы уцелели, село уже называется Шевченко и относится к Винницкой области Украины.

В настоящее время по молитвам у Зиновинской иконы Божией Матери так же происходят исцеления, а в XXI веке икона начала являть новое чудо - глаза Богородицы на изображении понемногу открываются. 27 октября 2015 года «Зиновинская» икона была признана Священным Синодом УПЦ общецерковной святыней, с ней проводятся ежегодные крестные ходы.

_____

Модест. Православная энциклопедия. Электронная версия

Село Знновннцы. Освящение церкви в селе Зиновинцах Подольской губернии / Статьи и заметки: Т. 1- / Прот. И. Стрельбицкий Т.1. Одесса, тип. И.Е. Фесенко, 1910. C. 179-207/ НЭБ. Электронная коллекция

Богородица на святом образе открыла глаза. Републикация в ВКонтакте

Митрополит Антоний (Храповицкий)

Архиепископ Модест возглавлял Волынский отдел Императорского Православного Палестинского Общества 8 лет, до своей кончины в 1902 году. Его преемником на этой должности стал сын дворянина, генерала и героя Русско-турецкой войны 1877-1878 гг., один из крупнейших церковных деятелей XX века, будущий иерарх Русской Православной Церкви Заграницей епископ Антоний (Храповицкий Алексей Павлович, 1863-1936), с 1902 года ставший архиепископом, на Волынь он прибыл из Уфы. Владыка уже был почетным членом Императорского Православного Палестинского Общества, вступил в ИППО 9 августа 1900 года, будучи епископом Уфимским и Мензелинским. Он пробыл на Волынской кафедре до 1914 года. В 1913 году, во время празднования 300-летия Романовых, был инициатором приглашения в Россию Патриарха Антиохийского Григория IV, которому сослужил на литургии в Казанском соборе. С началом Первой мировой войны был назначен архиепископом Харьковским и Ахтырским. В Харькове владыку и застала Февральская революция, в результате возрастания националистических настроений он был вынужден покинуть город и удалился на покой на Валаам. В 1917 году на Всероссийском Поместном Соборе был одним из трех кандидатов в патриархи. С 28 ноября 1917 года возведен в сан митрополита, через полгода избран митрополитом Киевским и Галицким. В Гражданскую войну окормлял территории на Юге, подконтрольные Белому движению. В конце 1919 года эмигрировал в Югославию, где организовал Карловацкий собор. Основатель и Первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ). Умер в августе 1936 года, погребен в Белграде в склепе Иверского храма.

Возглавляя зарубежную Церковь, митрополит Антоний много времени посвятил вопросам сохранения русской недвижимости на Святой Земле, как принадлежавшей Русской духовной миссии, так и Императорскому Православному Палестинскому Обществу. После революции связь русских учреждений в Палестине с Россией была прервана, их финансирование и содержание оказалось под угрозой. После установления британского мандата деятельность Русской духовной миссии находилась в ведении Архиерейского Синода РПЦЗ, которому напрямую подчинялись русские монастыри. Весной-летом 1924 года митрополит Антоний лично посетил Святую Землю для защиты имуществ Миссии и Палестинского Общества, а также для личных сношений с Православными Восточными Патриархами по общецерковным вопросам. На Святую Землю владыку торжественно провожали на вокзале главнокомандующий Русской армии генерал Врангель с супругой, члены его штаба, русские колонисты, а также сербы во главе с Сербским патриархом Дмитрием и ректором духовной семинарии протоиереем Паренто. Отчеты о посещении Святой Земли митрополитом Антонием публиковались в журнале «Церковные ведомости», причем в первом отчете преосвященнейшего говорится о том, что он не видит ничего для себя нового, т.к. с десятилетнего возраста зачитывался описаниями Святой Земли, Афона, Египта и Рима, оставленными русскими писателями, начиная с Муравьева и Норова, а также опубликованными в популярных брошюрах и научных трудах Палестинского общества о Святой Земле, в роскошных изданиях А. С. Суворина.

Приведем еще несколько сведений о Волынском отделе из документов Императорского Православного Палестинского Общества.

Список должностных лиц Императорского Православного Палестинского Общества на 1 января 1900 г.:

3. Волынский

(открыт 2 Января 1894 г.)

Председатель - Модест, Архиепископ Волынский и Житомирский. П. (2 Января 1894 г.).

Товарищ Председателя - Иосиф Яковлевич Дунин-Борковский, Волынский Губернатор. *Д. (18 Декабря 1898 г.)

Казначей - Иеромонах Антонин. С. (10 Июля 1895 г.)

Кандидат Казначея—Илларион Петрович Червинский. *С. (2 Января 1894 г.). Он же Делопроизводитель. Волынская семинария 1881

Отчет Императорского Православного Палестинского Общества за 1908-1910 года / 5. Епархиальные отделы:

10. Волынский

(открыт 2 Января 1894 г.)

Председатель - Aнтоний, Архиепископ Виленский и Житомиpcкий. П. (12 Мая 1902 г.; с 9 Августа 1900 г.).

Товарищ Председателя - Барон Флор Александрович Штакельберг, Волынский Губернатор. *Д. (10 Января 1906 г.)

Казначей - священник Иоанн Семенович Иванов. (10 Октября 1907 г.). Он же Делопроизводитель.

Кандидат казначея - иеромонах Maкapий. (11 Марта 1904 г.).

Использованные сокращения означают:

П. - почетный член

*Д. - пожизненный действительный член

С. - член-сотрудник

*С. - пожизненный член-сотрудник.

В скобках указаны даты, с которых указанные лица принимают участие в делах Общества.