Будни

Императорского Православного Палестинского Общества

одной строкой

В апреле 1880 года Победоносцев Константин Петрович назначен обер-прокурором Святейшего Синода и членом Комитета министров. Один из инициаторов и главный вдохновитель контрреформ, автор манифеста 29 апреля 1881 "О незыблемости самодержавия". Являлся ближайшим политическим советником Александра III. Действительный член Общества истории и древностей Российских при Императорском Московском университете (с 1875), Юридического общества при Императорском Петербургском университете (с 1877). Неоднократно избирался членом совета и вице-председателем Императорского Русского исторического общества. Почетный член Императорской Академии Наук (с 1880), Императорского Православного палестинского общества (с 1882), Московского Публичного и Румянцевского музеев (с 1901) и многих других научных, общественных и религиозных организаций.

В апреле 1880 года Победоносцев Константин Петрович назначен обер-прокурором Святейшего Синода и членом Комитета министров. Один из инициаторов и главный вдохновитель контрреформ, автор манифеста 29 апреля 1881 "О незыблемости самодержавия". Являлся ближайшим политическим советником Александра III. Действительный член Общества истории и древностей Российских при Императорском Московском университете (с 1875), Юридического общества при Императорском Петербургском университете (с 1877). Неоднократно избирался членом совета и вице-председателем Императорского Русского исторического общества. Почетный член Императорской Академии Наук (с 1880), Императорского Православного палестинского общества (с 1882), Московского Публичного и Румянцевского музеев (с 1901) и многих других научных, общественных и религиозных организаций. 7 июня 1885 года Преосвященный Модест (Стрельбицкий) Высочайше утвержден епископом Нижегородским и Арзамасским. В 1886 году он избран Почетным членом Православного Палестинского общества. 15 мая 1892 года по Высочайшему повелению епископ Модест был возведен в сан архиепископа. Будучи архиепископом Волынским, Преосвященный был избран Почетным членом Волынского Церковно-археологического общества. Рескриптом великого князя Сергея Александровича он был назначен также председателем Волынского Православного Палестинского общества. 14 мая 1896 года Владыке Модесту был Всемилостивейше пожалован орден св. блг. князя Александра Невского.

7 июня 1885 года Преосвященный Модест (Стрельбицкий) Высочайше утвержден епископом Нижегородским и Арзамасским. В 1886 году он избран Почетным членом Православного Палестинского общества. 15 мая 1892 года по Высочайшему повелению епископ Модест был возведен в сан архиепископа. Будучи архиепископом Волынским, Преосвященный был избран Почетным членом Волынского Церковно-археологического общества. Рескриптом великого князя Сергея Александровича он был назначен также председателем Волынского Православного Палестинского общества. 14 мая 1896 года Владыке Модесту был Всемилостивейше пожалован орден св. блг. князя Александра Невского. Архиепископ Макарий (Миролюбов), служивший на Новочеркасской кафедре с 1887 по 1894 гг. был известен современникам как ученый богослов, духовный писатель и исследователь церковной старины. Он был почетным членом Географического и Археологического обществ и Общества истории и древностей Российских, его перу принадлежит около 50 книг и брошюр по истории Церкви и богословским вопросам. В знак уважения личных заслуг Архиепископа Макария Императорское Палестинское Общество присылало ему в дар выпуски Палестинских сборников, в которых публиковались редкие материалы о Святой Земле, о Господнем Граде Иерусалиме. Затем эти сборники Архиепископ Макарий передал в фонд библиотеки Донской Духовной Семинарии.

Архиепископ Макарий (Миролюбов), служивший на Новочеркасской кафедре с 1887 по 1894 гг. был известен современникам как ученый богослов, духовный писатель и исследователь церковной старины. Он был почетным членом Географического и Археологического обществ и Общества истории и древностей Российских, его перу принадлежит около 50 книг и брошюр по истории Церкви и богословским вопросам. В знак уважения личных заслуг Архиепископа Макария Императорское Палестинское Общество присылало ему в дар выпуски Палестинских сборников, в которых публиковались редкие материалы о Святой Земле, о Господнем Граде Иерусалиме. Затем эти сборники Архиепископ Макарий передал в фонд библиотеки Донской Духовной Семинарии. Афанасий (Пархомович Василий Михайлович; 1828-1910) 4 марта 1889 г. назначен епископом Сарапульским, викарием Вятской епархии, 8 нояб. 1891 г.- епископом Екатеринбургским и Ирбитским. В Екатеринбурге Афанасий основал отделение Палестинского православного общества, пожизненным действительным членом которого был избран 19 дек. 1893 г. «За теплое содействие целям и деятельности Палестинского общества» 4 мая 1894 г. Афанасию была объявлена августейшая благодарность, пожаловано звание почетного члена и поручено председательствовать в отделении. 12 нояб. 1894 г. Афанасий был перемещен на Донскую и Новочеркасскую кафедру с возведением в сан архиепископа. Открыл в Новочеркасске отделение Палестинского общества, за что 19 окт. 1895 г. был удостоен личной благодарности императора, поручившего Афанасию председательствовать в отделении.

Афанасий (Пархомович Василий Михайлович; 1828-1910) 4 марта 1889 г. назначен епископом Сарапульским, викарием Вятской епархии, 8 нояб. 1891 г.- епископом Екатеринбургским и Ирбитским. В Екатеринбурге Афанасий основал отделение Палестинского православного общества, пожизненным действительным членом которого был избран 19 дек. 1893 г. «За теплое содействие целям и деятельности Палестинского общества» 4 мая 1894 г. Афанасию была объявлена августейшая благодарность, пожаловано звание почетного члена и поручено председательствовать в отделении. 12 нояб. 1894 г. Афанасий был перемещен на Донскую и Новочеркасскую кафедру с возведением в сан архиепископа. Открыл в Новочеркасске отделение Палестинского общества, за что 19 окт. 1895 г. был удостоен личной благодарности императора, поручившего Афанасию председательствовать в отделении. Ф. 1670, III кат., 27 ед. хр., 1899-1915 гг., 1 оп. (хронол., рукопись): Рапорты и ведомости настоятелей церквей о проведенных лекциях о Св. Земле. Сведения об устройстве народных чтений и собеседований, Сборные листы общества для приема пожертвований на нужды Иерусалима. Дела о пожертвованиях от церковных причтов и прихожан.

Юбилейным Архиерейским Собором (Москва, 13-16 августа 2000 года) митрополит Макарий причислен к лику святых Русской Православной Церкви.

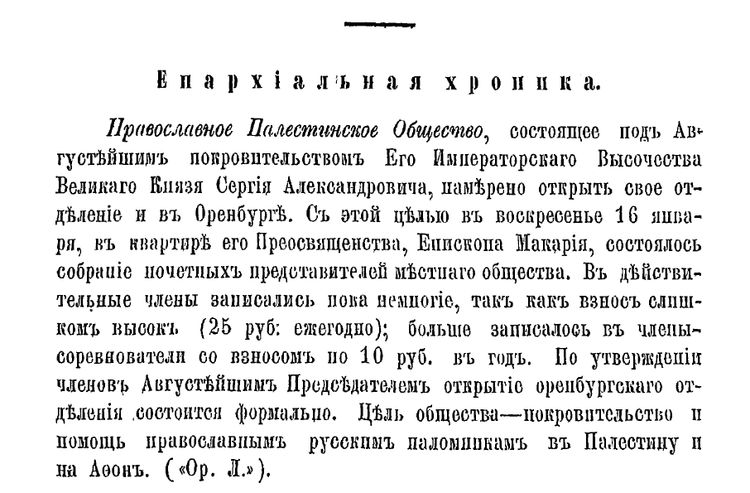

"Оренбургские епархиальные ведомости" (неофициальная часть) №3, 1 февраля 1894 год, с.81

Объявление в "Оренбургских епархиальных ведомостях" (неофициальная часть) №15-16, 1 и 15 августа 1894 год, с.489

Объявление в "Оренбургских епархиальных ведомостях" (неофициальная часть) №18, 15 сентября 1894 год, с.554

Одним из первых мероприятий, которые осуществил епископ Павел для расширения религиозного просвещения в Пензе по своему приезду в нее, стало открытие Пензенского отдела Императорского Православного Палестинского общества. Это общество было учреждено еще в 1882 году с целью распространение сведений о Святой Земле, сбора средств на пособие русским паломникам, посещающим святые места в Палестине, и на поддержание там Православия. Августейшим покровителем Палестинского общества являлся великий князь Сергей Александрович. Еще с 1886 года по благословению Св. Синода каждое Вербное воскресенье во всех церквах епархий стал производиться сбор пожертвований в пользу Палестинского общества, членами которого из Пензенской губернии состояли всего несколько лиц. Ежегодные и немалые пожертвования делала до самой своей смерти М. М. Киселева, которая в г. Назарете даже приобрела небольшой участок земли и построила на нем храм с училищем, обеспечив их дальнейшее материальное существование. 30 января 1894 года состоялось собрание по вопросу учреждения отделения Императорского Православного Палестинского общества в г. Пензе, которое было официально открыто 13 мая того же года. Председателем его был утвержден Преосвященный Павел, а товарищем председателя - пензенский губернатор А. А. Горяйнов, что поднимало престиж общества и привлекало в него не только представителей духовенства, но и аристократии, несмотря на довольно большие членские взносы: почетными членами общества могли стать только те, кто единовременно вносил 5000 рублей, действительными членами - уплатившие единовременно 500 рублей или вносившие ежегодно по 25 рублей и, наконец, с сотрудников полагался либо разовый взнос в размере 200 рублей, либо ежегодная плата по 10 рублей. В 1898 году в Пензенском отделе общества уже состояло: один почетный член, 12 действительных членов и 143 сотрудника.

Одним из первых мероприятий, которые осуществил епископ Павел для расширения религиозного просвещения в Пензе по своему приезду в нее, стало открытие Пензенского отдела Императорского Православного Палестинского общества. Это общество было учреждено еще в 1882 году с целью распространение сведений о Святой Земле, сбора средств на пособие русским паломникам, посещающим святые места в Палестине, и на поддержание там Православия. Августейшим покровителем Палестинского общества являлся великий князь Сергей Александрович. Еще с 1886 года по благословению Св. Синода каждое Вербное воскресенье во всех церквах епархий стал производиться сбор пожертвований в пользу Палестинского общества, членами которого из Пензенской губернии состояли всего несколько лиц. Ежегодные и немалые пожертвования делала до самой своей смерти М. М. Киселева, которая в г. Назарете даже приобрела небольшой участок земли и построила на нем храм с училищем, обеспечив их дальнейшее материальное существование. 30 января 1894 года состоялось собрание по вопросу учреждения отделения Императорского Православного Палестинского общества в г. Пензе, которое было официально открыто 13 мая того же года. Председателем его был утвержден Преосвященный Павел, а товарищем председателя - пензенский губернатор А. А. Горяйнов, что поднимало престиж общества и привлекало в него не только представителей духовенства, но и аристократии, несмотря на довольно большие членские взносы: почетными членами общества могли стать только те, кто единовременно вносил 5000 рублей, действительными членами - уплатившие единовременно 500 рублей или вносившие ежегодно по 25 рублей и, наконец, с сотрудников полагался либо разовый взнос в размере 200 рублей, либо ежегодная плата по 10 рублей. В 1898 году в Пензенском отделе общества уже состояло: один почетный член, 12 действительных членов и 143 сотрудника. Мария Михайловна Киселёва - пензенская дворянка. Благотворительница, попечительница бедных и нуждающихся. В Пензе на её средства построены два больших корпуса богадельни, получившей название «Богадельня Александра и Марии Киселёвых» (ул. Дворянская, ныне ул. Красная); несколько храмов (Вифлеем - Воскресенский в Спасо-Преображенском мужском монастыре, храм во имя св. мучеников Евлампия и Евлампии (примыкал к алтарю кафедрального собора); заново перестроен Воскресенский храм; построено несколько церквей в сёлах Пензенской и Саратовской губерний. Благотворительность М.М. Киселёвой проявилось на Востоке, в Палестине и в Сибири. Палестина была предметом её особой заботы: она много жертвовала на храм Гроба Господня и в Русскую Иерусалимскую миссию, так называемому Палестинскому обществу, на нужды прибывавших туда русских паломников. В Назарете, на том месте, где, по преданию, иудеи хотели низвергнуть Спасителя со скалы, М.М. Киселёва выстроила великолепный храм с училищем для православных жителей и с надлежащим обеспечением его существования. Через православное Московское миссионерское общество она столь же щедро посылала деньги в пользу сибирских инородческих миссий. Награждена Орденом Св. Екатерины (1886), иерусалимским орденом Спасителя и сербским орденом Такова. В 1881 году Марии Михайловне единственной женщине было присвоено звание почётного гражданина Пензы.

Мария Михайловна Киселёва - пензенская дворянка. Благотворительница, попечительница бедных и нуждающихся. В Пензе на её средства построены два больших корпуса богадельни, получившей название «Богадельня Александра и Марии Киселёвых» (ул. Дворянская, ныне ул. Красная); несколько храмов (Вифлеем - Воскресенский в Спасо-Преображенском мужском монастыре, храм во имя св. мучеников Евлампия и Евлампии (примыкал к алтарю кафедрального собора); заново перестроен Воскресенский храм; построено несколько церквей в сёлах Пензенской и Саратовской губерний. Благотворительность М.М. Киселёвой проявилось на Востоке, в Палестине и в Сибири. Палестина была предметом её особой заботы: она много жертвовала на храм Гроба Господня и в Русскую Иерусалимскую миссию, так называемому Палестинскому обществу, на нужды прибывавших туда русских паломников. В Назарете, на том месте, где, по преданию, иудеи хотели низвергнуть Спасителя со скалы, М.М. Киселёва выстроила великолепный храм с училищем для православных жителей и с надлежащим обеспечением его существования. Через православное Московское миссионерское общество она столь же щедро посылала деньги в пользу сибирских инородческих миссий. Награждена Орденом Св. Екатерины (1886), иерусалимским орденом Спасителя и сербским орденом Такова. В 1881 году Марии Михайловне единственной женщине было присвоено звание почётного гражданина Пензы. Митрополит Антоний (в миру - Александр Васильевич Вадковский, епископ, c 25 декабря 1898 вплоть до кончины — митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский; с 9 июня 1900 первенствующий член Святейшего Синода. Почётный член Петербургской АН (1899). В 1892 году Высокопреосвященный Антоний избран был почетным членом Казанской, Московской и С.-Петербургской Духовных академий, в 1893 году - Женского патриотического и Императорского православного Палестинского обществ; с 1887 года он состоял с соизволения Государыни Императрицы почетным членом Санкт-Петербургского Совета детских приютов. В 1893 году Казанская академия удостоила Высокопреосвященного Антония за его ученые труды высшей ученой степени - доктора Церковной истории, в которой он и утвержден Святейшим Синодом в 1895 году.

Митрополит Антоний (в миру - Александр Васильевич Вадковский, епископ, c 25 декабря 1898 вплоть до кончины — митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский; с 9 июня 1900 первенствующий член Святейшего Синода. Почётный член Петербургской АН (1899). В 1892 году Высокопреосвященный Антоний избран был почетным членом Казанской, Московской и С.-Петербургской Духовных академий, в 1893 году - Женского патриотического и Императорского православного Палестинского обществ; с 1887 года он состоял с соизволения Государыни Императрицы почетным членом Санкт-Петербургского Совета детских приютов. В 1893 году Казанская академия удостоила Высокопреосвященного Антония за его ученые труды высшей ученой степени - доктора Церковной истории, в которой он и утвержден Святейшим Синодом в 1895 году. 22 января 1897 года епископ Аркадий (Карпинский) получил архиерейскую грамоту и прибыл затем в Нижний Новгород. За период своего кратковременного пребывания на Нижегородской земле Преосвященный Аркадий состоял председателем епархиальных Братства в честь св. блгв. вел. князя Георгия Всеволодовича и Братства Святого Креста. Викарий являлся также председателем Епархиального училищного совета и исполнял должность товарища председателя местного отделения Императорского Православного Палестинского общества. 19 мая 1898 года он утвержден в качестве действительного пожизненного члена Императорского Православного Палестинского общества. 18 декабря 1902 года епископ Аркадий был назначен на новую кафедру — епископа Рязанского и Зарайского. Здесь он также возглавил местное отделение Императорского Православного Палестинского общества. 22 февраля 1903 года за труды на этом поприще ему было присвоено звание Почетного члена этой организации, с выдачей диплома и Высочайше утвержденного знака.

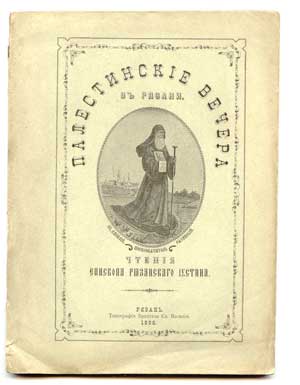

22 января 1897 года епископ Аркадий (Карпинский) получил архиерейскую грамоту и прибыл затем в Нижний Новгород. За период своего кратковременного пребывания на Нижегородской земле Преосвященный Аркадий состоял председателем епархиальных Братства в честь св. блгв. вел. князя Георгия Всеволодовича и Братства Святого Креста. Викарий являлся также председателем Епархиального училищного совета и исполнял должность товарища председателя местного отделения Императорского Православного Палестинского общества. 19 мая 1898 года он утвержден в качестве действительного пожизненного члена Императорского Православного Палестинского общества. 18 декабря 1902 года епископ Аркадий был назначен на новую кафедру — епископа Рязанского и Зарайского. Здесь он также возглавил местное отделение Императорского Православного Палестинского общества. 22 февраля 1903 года за труды на этом поприще ему было присвоено звание Почетного члена этой организации, с выдачей диплома и Высочайше утвержденного знака. 31 января 1898 года Преосвященный Иаков был назначен на кафедру епископа Кишиневского и Хотинского. На новом месте служения Владыка по-прежнему оставался весьма активным и деятельным пастырем. Так, по рескрипту Его Императорского Величества Великого Князя Сергея Александровича, он принял на себя обязанности председателя местного Отдела «Православного Палестинского Общества», став впоследствии Почетным его членом.

31 января 1898 года Преосвященный Иаков был назначен на кафедру епископа Кишиневского и Хотинского. На новом месте служения Владыка по-прежнему оставался весьма активным и деятельным пастырем. Так, по рескрипту Его Императорского Величества Великого Князя Сергея Александровича, он принял на себя обязанности председателя местного Отдела «Православного Палестинского Общества», став впоследствии Почетным его членом. Архиепископу Тверскому и Кашинскому,

Коллежского Советника Василия Васильевича Сперанскаго

ДОНЕСЕНИЕ

...Дорогою явилась у меня мысль устроить балдахин над гробницею преп. Савватия на свой счет, но приостановил тогда исполнить желание свое, так как не имел в запасе наличным и у себя денег. Приехав в Консисторию и пойдя с докладом дел к Вашему Высокопреосвященству, я удивился, когда секретарь Вашего Высокопреосвященства объявил мне в приемной, что я получу денежную награду, т.к. пришли деньги, высланныя Его Императорским Высочеством Великим Князем Сергием Александровичем в поощрение трудов служащих в Консистории по сбору денег, собираемых в Тверской епархии в Вербное воскресенье, на что я тут же и сказал г-ну секретарю, что я полученныя деньги жертвую в село Савватьево на балдахин, объяснив о тех обстоятельствах, при которых появилась у меня только что пред тем временем эта мысль. Ваше Высокопреосвященство тоже тогда поздравили меня с наградою, когда я явился к Вам, и я тогда же доложил, на какой предмет я думаю пожертвовать деньги и рассказал об обстоятельствах сего дела, на что Вы милостиво отвечали мне тогда: "нужно только оформить дело". Деньги же, присланныя в награду Его Императорским Высочеством Великим Князем Сергием Александровичем, были для меня неожиданностью по той причине, что за 11 лет должности моей секретаря Консистории только в одном 1894 году мы получили в Консистории в начале ноября наградныя деньги по сбору в Вербное воскресенье, а в 1895 г. мы и не ожидали посему этих денег еще, тем более что уже было тогда 14 декабря, а собранныя пожертвования в пользу Императорского Православного Палестинскаго общества были отосланы из Консистории по принадлежности в 1895 году ранее 1894 года.

К сему донесению подписуюсь Коллежский Советник В.В. Сперанский.

14 февраля 1896 года, г. Тверь

Одним из видных дел Преосвященного Владимира в Нижнем Новгороде является основание Нижегородского отдела Императорского Православного Палестинского общества, которому архипастырь посвящал немало внимания. Избранный в 1897 году общим собранием в его почетные члены, он способствовал распространению по епархии изданий Православного Палестинского Общества, знакомящих читателей с дорогой сердцу каждого христианина страной - Палестиной. При содействии и руководстве Владыки в Нижнем Новгороде устраивались чтения о Святой земле.

Одним из видных дел Преосвященного Владимира в Нижнем Новгороде является основание Нижегородского отдела Императорского Православного Палестинского общества, которому архипастырь посвящал немало внимания. Избранный в 1897 году общим собранием в его почетные члены, он способствовал распространению по епархии изданий Православного Палестинского Общества, знакомящих читателей с дорогой сердцу каждого христианина страной - Палестиной. При содействии и руководстве Владыки в Нижнем Новгороде устраивались чтения о Святой земле.Статский Советник, кандидат Богословия Иван Дмитриевич Рудинский, Епархиальный наблюдатель школ церковно-приходских и грамоты, Рязанской губернии, от роду имеет 47 лет (исправлено — 52), вероисповедания православного, имеет орден Св. Анны 3 ст., орден Св. Станислава 2 ст., орден Св. Анны 2 ст., серебряную медаль в память Императора Александра III, Высочайше утвержденный знак Императорского Православного, Палестинского общества, жалованья получает в год 1500 руб., на разъезды 250 р. и на канцелярию 250 руб. По должности делопроизводителя Рязанского отдела Императорского православного Палестинского общества получает вознаграждения 120 руб. в год и от Епархиального училищного Совета 360 руб. в год дополнительных на разъезды на должности Епархиального Наблюдателя церк. школ епархии.

Состоит делопроизводителем Рязанского Отдела Императорского Православного Палестинского общества. 1898 Октября 3.

За полезную деятельность по Рязанскому Отделу императорского Православного Палестинского общества награжден званием пожизненного члена-сотрудника Палестинского общества и Высочайше утвержден знаком сего звания. 1900 Декабря 16.

В известном нам списке членов Православного Палестинского общества в Томской епархии значатся шесть человек: Макарий, епископ Томский и Семипалатинский (Томск); Михаил Кучеров, крестьянин (город Нарым, село Парабель); Петр Серебренников, сборщик (Барнаул); Памфил Генин, мещанин (Бийск); Яков Чекменев, крестьянин (Бийск); Тимофей Воробьев, крестьянин (Бийск). В графе «время избрания» у Макария проставлен 1889 год, у остальных - 1893-й. Даты сам документ не имеет. МАКАРИЙ (Невский) Михаил Александрович (1835 - 1922) был епископом Томским и Семипалатинским (Алтайским) в течение двадцати лет. В 1912 - 1917 годы митрополит Московский.

24 мая 1897 года по утвержденному Николаем II докладу Святейшего Синода епископ Иосиф перемещен в Воронеж, викарием местной епархии и настоятелем Алексеевского Акатова монастыря. В город он прибыл 10 июля 1897 года. Его сослужение епископу Анастасию длилось два с половиною года. Иосифу были поручены обычные для викария должности: председателя епархиального училищного совета (с 17 июля 1897 года), председателя совета братства святителей Митрофана и Тихона, председателя Воронежского комитета Православного миссионерского общества, товарища председателя Воронежского отдела Палестинского общества (с 17 декабря 1898 года).

24 мая 1897 года по утвержденному Николаем II докладу Святейшего Синода епископ Иосиф перемещен в Воронеж, викарием местной епархии и настоятелем Алексеевского Акатова монастыря. В город он прибыл 10 июля 1897 года. Его сослужение епископу Анастасию длилось два с половиною года. Иосифу были поручены обычные для викария должности: председателя епархиального училищного совета (с 17 июля 1897 года), председателя совета братства святителей Митрофана и Тихона, председателя Воронежского комитета Православного миссионерского общества, товарища председателя Воронежского отдела Палестинского общества (с 17 декабря 1898 года).  В 1898 году отец Варсонофий вступил в Православное Палестинское общество. В Новгородской епархии, как и по всей России, отделение Императорского Палестинского общества было открыто в 1893 году. Иеромонах Варсонофий тотчас включился в проведение чтений о Святой Земле с показом “туманных картинок” подобие диапозитивов в затемненном помещении. Чтения эти сопровождались выступлениями церковных хоров, раздачей бесплатных брошюр и листков с видами святых мест Палестины. Рассказы из Священной истории иллюстрировались изображениями святынь, дорогих сердцу каждого православного. Выступая перед слушателями, отец Варсонофий рассказывал о том, что читал по книгам, что изучал в семинарии, что пережил с каждой строкой Святого Евангелия. Но сам он не бывал в этих местах. Горячим его желанием было самому пережить все то, что он так увлеченно излагал слушателям, помолиться на той земле, где ступали Господь с Пречистой Богородицей и апостолами. Мечта его вскоре исполнилась, когда архимандрит Арсений (Стадницкий), который на короткое время был настоятелем новгородского Антониева монастыря, стал епископом Волоколамским и ректором Московской духовной Академии. Владыка Арсений задумал совершить со слушателями Академии и некоторыми ее профессорами путешествие в Святую Землю и взял с собой новгородского миссионера Варсонофия, которого хорошо знал, как горячего проповедника (1900 год).

В 1898 году отец Варсонофий вступил в Православное Палестинское общество. В Новгородской епархии, как и по всей России, отделение Императорского Палестинского общества было открыто в 1893 году. Иеромонах Варсонофий тотчас включился в проведение чтений о Святой Земле с показом “туманных картинок” подобие диапозитивов в затемненном помещении. Чтения эти сопровождались выступлениями церковных хоров, раздачей бесплатных брошюр и листков с видами святых мест Палестины. Рассказы из Священной истории иллюстрировались изображениями святынь, дорогих сердцу каждого православного. Выступая перед слушателями, отец Варсонофий рассказывал о том, что читал по книгам, что изучал в семинарии, что пережил с каждой строкой Святого Евангелия. Но сам он не бывал в этих местах. Горячим его желанием было самому пережить все то, что он так увлеченно излагал слушателям, помолиться на той земле, где ступали Господь с Пречистой Богородицей и апостолами. Мечта его вскоре исполнилась, когда архимандрит Арсений (Стадницкий), который на короткое время был настоятелем новгородского Антониева монастыря, стал епископом Волоколамским и ректором Московской духовной Академии. Владыка Арсений задумал совершить со слушателями Академии и некоторыми ее профессорами путешествие в Святую Землю и взял с собой новгородского миссионера Варсонофия, которого хорошо знал, как горячего проповедника (1900 год). Взяв отпуск и получив благословение новгородского архиепископа, иеромонах Варсонофий отправился в путь. Необычность этого паломничества состояла в том, что группа была “академической” и что ее возглавляло высокое духовное лицо епископ Арсений. За всю историю существования Святой Земли немногие из русских архиереев ее посещали. Кроме Владыки Арсения, преподававшего в Академии Библейскую историю, поехали профессора Н. Ф. Каптерев и В. Н. Мышцын, к ним присоединился помощник инспектора академии иеромонах Анастасий (Грибановский). Пригласили и студентов разных курсов, в их числе студента-араба, уроженца Бейрута. Кроме отца Варсонофия, были два иеромонаха из Троице-Сергиевой лавры Гедеон и Смарагд, архидиакон Димитриан, доктор медицины В. К. Недзвецкий и один академический служитель Михаил Селезнев, уже бывавший в Палестине. Профессора вносили ученый интерес в поездку, а студенческая молодежь оживляла ее своей любознательностью и вниманием. То, что в группу входило духовенство, давало возможность повсюду на Востоке совершать чисто русское богослужение своими силами. На это было получено разрешение от патриарха Иерусалимского…

Взяв отпуск и получив благословение новгородского архиепископа, иеромонах Варсонофий отправился в путь. Необычность этого паломничества состояла в том, что группа была “академической” и что ее возглавляло высокое духовное лицо епископ Арсений. За всю историю существования Святой Земли немногие из русских архиереев ее посещали. Кроме Владыки Арсения, преподававшего в Академии Библейскую историю, поехали профессора Н. Ф. Каптерев и В. Н. Мышцын, к ним присоединился помощник инспектора академии иеромонах Анастасий (Грибановский). Пригласили и студентов разных курсов, в их числе студента-араба, уроженца Бейрута. Кроме отца Варсонофия, были два иеромонаха из Троице-Сергиевой лавры Гедеон и Смарагд, архидиакон Димитриан, доктор медицины В. К. Недзвецкий и один академический служитель Михаил Селезнев, уже бывавший в Палестине. Профессора вносили ученый интерес в поездку, а студенческая молодежь оживляла ее своей любознательностью и вниманием. То, что в группу входило духовенство, давало возможность повсюду на Востоке совершать чисто русское богослужение своими силами. На это было получено разрешение от патриарха Иерусалимского… Владыка Григорий вызвался сопровождать русскую группу, которая посетила два православных арабских храма и русскую школу, открытую Палестинским обществом для арабских детей. Толпа детей тотчас окружила гостей, дети наперебой показывали, как они умеют говорить по-русски. Кто-то запевал “Спаси, Господи, люди Твоя” и “Боже, Царя храни”. С митрополитом дети вели себя очень свободно. Вообще обращала на себя внимание какая-то особенная простота отношений православных арабов между собой и ко всем без различия. Прощание с Владыкой Григорием было очень трогательным. Он был счастлив встретиться с русским архиереем и много говорил о том, как в среде мусульманского Востока им важна поддержка России. Со своей стороны, русские путешественники видели, сколь большое дело поднимало Палестинское общество, поддерживая православных в Сирии…

В Яффу гавань Святой Земли путешественники прибыли 23 июня. Академическая группа с корабля отправилась в русский странноприимный дом, расположенный за городом под сенью чудного сада. В этом приюте они побывали в церкви святого Петра, а потом прошли по саду к пещере, в которой, по преданию, апостол Петр воскресил вдову Тавифу. В тот же день они отправились на железнодорожный вокзал, чтобы следовать в Иерусалим. Путешественники ехали в сопровождении проводника Палестинского общества, опытного и по-своему знаменитого Марко Джудича. По происхождению он был черногорцем, знал шесть языков и бывал полезен паломникам всех национальностей и во всех обстоятельствах: был и гидом, и стражем, и другом. По дороге он рассказывал паломникам о достопримечательностях проезжаемых мест.

Из Вифлеема путешественники отправились в местечко Бэт-Джалу, где приютилась женская учительская семинария Палестинского Общества. В 1865 году русские открыли Бэт-Джальскую школу, а через 25 лет учительскую семинарию, которая готовила для арабских школ православных учительниц-арабок. Несмотря на поздний час, начальница семинарии Е. М. Тараканова радостно встретила Преосвященного Арсения с его спутниками, а после угощения предложила осмотреть свое заведение. Семинария представляла собой закрытое учебное учреждение, где на полном обеспечении Палестинского Общества содержалось и обучалось в течение шести лет 35 девушек будущих учительниц. В школе при семинарии училось около 300 детей. Ученицам преподавали Закон Божий, арабский и русский языки, историю всеобщую и русскую, географию, арифметику, пение и рукоделие. Кроме того, их учили оказывать первую медицинскую помощь. При школе находилась бесплатная больница для приходящих больных, в которой оказывали помощь страждущим до 10 тысяч в год. Чистота и порядок во всех помещениях заметно выделяли это учебное заведение. Воспитанницы легко говорили по-русски, с увлечением показывая свои познания о России…

Преосвященный Арсений, как и повсюду, заинтересовался состоянием русских школ в Назарете. Его встретили учителя-арабы и инспектор училищ воспитанник Московской Духовной Академии. Мальчики и девочки содержались в школах отдельно, а учителей готовил Назаретский пансион. Владыка Арсений остался доволен как состоянием обучения, так и содержанием учеников в чистых просторных помещениях… Обратный путь к родным берегам был уже знаком. Город Бейрут миновали без остановки, в Триполи вновь встретились с радушным митрополитом Григорием, который заинтересованно расспрашивал Преосвященного Арсения о восточных впечатлениях. Плавание по Средиземному морю, Архипелагу и Мраморному морю до самого Константинополя совершено было без приключений. Несмотря на однообразие водного пути, скуки никто не испытывал, проводя время в чтении, беседах и воспоминаниях о путешествии. Значительное оживление вносили русские учительницы Палестинского Общества, которые ехали в Россию на каникулы. Из бесед с ними студенты вынесли много поучительного, проникаясь глубоким уважением к самоотверженным труженицам, несущим свет просвещения на далекой чужбине. Вернувшись в Великий Новгород, отец Варсонофий вошел в состав комиссии по организации чтений о Святой Земле. Через много лет, вспоминая путешествие в Палестину, он говорил о своем особенно трепетном отношении к “стране священных воспоминаний”, посещение которой стало одной из самых ярких и светлых страниц его жизни.

Преосвященный Вениамин являлся Председателем Костромского Отдела и почетным членом Императорского Православного Палестинского Общества, которое проводило в городе Костроме и других местах епархии чтения о Святой Земле, библейской истории. Иллюстрировалось чтение так называемыми туманными картинами, имеющимися в распоряжении отдела. При обществе размещалась библиотека. За заслуги перед Отечеством и Церковью владыка был награжден орденом Св. Анны I степени и носил высший золотой крест Палестинского общества.

Преосвященный Вениамин являлся Председателем Костромского Отдела и почетным членом Императорского Православного Палестинского Общества, которое проводило в городе Костроме и других местах епархии чтения о Святой Земле, библейской истории. Иллюстрировалось чтение так называемыми туманными картинами, имеющимися в распоряжении отдела. При обществе размещалась библиотека. За заслуги перед Отечеством и Церковью владыка был награжден орденом Св. Анны I степени и носил высший золотой крест Палестинского общества. Штюрмер Борис Владимирович (15.07.1848—20.08.1917), председатель Совета Министров, член Государственного Совета, обер-камергер Высочайшего Двора, член Русского Собрания (РС). Штюрмер активно занимался общественной деятельностью. Интересовался историей и археологией, в 1900 и 1903 избирался председателем областных археологических съездов в Ярославле и Твери, состоял почетным членом Владимирского, Ярославского, Нижегородского, Костромского и Тверского губернских археологических комитетов и Императорского Археологического института. Штюрмер был также действительным членом Общества ревнителей русского исторического просвещения в память Императора Александра III (с 1912), Императорского Православного палестинского общества (с 1901), товарищем председателя Прибалтийского православного братства, состоял членом целого ряда благотворительных и просветительских организаций.

Штюрмер Борис Владимирович (15.07.1848—20.08.1917), председатель Совета Министров, член Государственного Совета, обер-камергер Высочайшего Двора, член Русского Собрания (РС). Штюрмер активно занимался общественной деятельностью. Интересовался историей и археологией, в 1900 и 1903 избирался председателем областных археологических съездов в Ярославле и Твери, состоял почетным членом Владимирского, Ярославского, Нижегородского, Костромского и Тверского губернских археологических комитетов и Императорского Археологического института. Штюрмер был также действительным членом Общества ревнителей русского исторического просвещения в память Императора Александра III (с 1912), Императорского Православного палестинского общества (с 1901), товарищем председателя Прибалтийского православного братства, состоял членом целого ряда благотворительных и просветительских организаций. Протоиерей Алексий Мальцев с октября 1886 по июль 1914 года был настоятелем Князь-Владимирской посольской церкви в Берлине и создал здесь уникальное просветительско-благотворительное общество – Свято-Князь-Владимирское братство. За свои труды отец Алексий был удостоен целого ряда церковных наград. Он был членом Санкт-Петербургской, Московской, Казанской духовных академий, Русского императорского Палестинского общества, Общества православных соединенных братств Нью-Йоркского округа, Королевского греческого археологического общества, Королевского сербского общества святого Саввы и других. В 1898 году он был возведен в потомственное российское дворянство.

Протоиерей Алексий Мальцев с октября 1886 по июль 1914 года был настоятелем Князь-Владимирской посольской церкви в Берлине и создал здесь уникальное просветительско-благотворительное общество – Свято-Князь-Владимирское братство. За свои труды отец Алексий был удостоен целого ряда церковных наград. Он был членом Санкт-Петербургской, Московской, Казанской духовных академий, Русского императорского Палестинского общества, Общества православных соединенных братств Нью-Йоркского округа, Королевского греческого археологического общества, Королевского сербского общества святого Саввы и других. В 1898 году он был возведен в потомственное российское дворянство.Кружок преосвященного Никодима (1900–1906 г.). Якушенко Д.В.

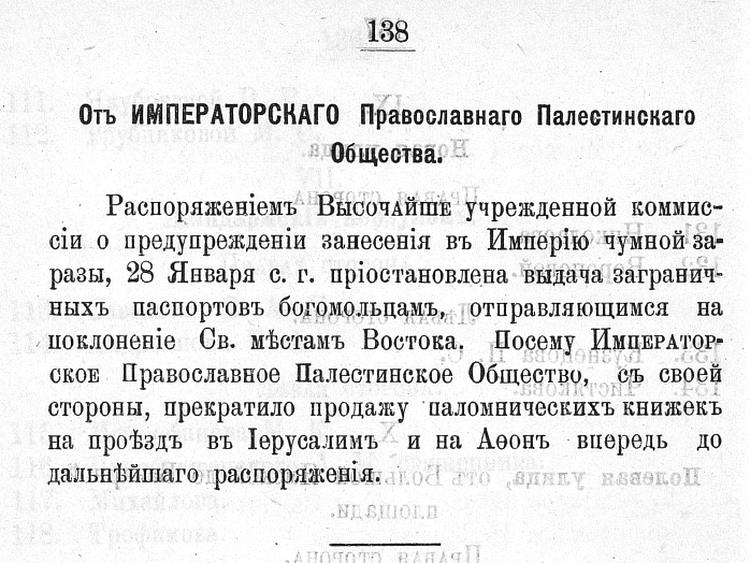

Совет Императорского православного палестинского общества считает долгом довести до сведения желающих отправится на богомолье в Иерусалим, что в настоящее время с наступлением в Палестине периода дождей, недостаток воды прекратился и потому препятствий к пребыванию в Иерусалиме не встречается.

Фото святого праведного отца Иоанна Кронштадтского с золотым знаком почетного члена ИППО.

На увеличенном фрагменте (справа) знак висит на ленте в центре.

Иоанн Кронштадтский был избран действительным членом Императорского Православного Палестинского Общества 21 мая 1891 года. Свидетельство об этом, датированное 30 июля 1891 года и подписанное Председателем ИППО великим князем Сергеем Александровичем, хранится в настоящее время в Государственном музее истории религии. В 1893 году протоиерей Иоанн стал почетным членом Императорского Православного Палестинского Общества.

В марте 1902 года Государь Император утвердил Всеподданнейший доклад св. Синода о «быти архимандриту Московского Златоустовского монастыря Исидору епископом Новгород-Северским, викарием Черниговской епархии». 12 мая 1902 года состоялась его архиерейская хиротония в Черниговском Спасо-Преображенском соборе. Викарием Черниговской епархии епископ Исидор пробыл полтора года. Его избрали действительным членом Императорского Православного Палестинского общества и удостоили серебряного знака.

В марте 1902 года Государь Император утвердил Всеподданнейший доклад св. Синода о «быти архимандриту Московского Златоустовского монастыря Исидору епископом Новгород-Северским, викарием Черниговской епархии». 12 мая 1902 года состоялась его архиерейская хиротония в Черниговском Спасо-Преображенском соборе. Викарием Черниговской епархии епископ Исидор пробыл полтора года. Его избрали действительным членом Императорского Православного Палестинского общества и удостоили серебряного знака.викария Нижегородской епархии (1903-1906)

Павел (в миру Преображенский Павел Григорьевич) в 1908 году принял постриг, 22 октября возведен в сан архимандрита и назначен управляющим Киевского Златоверхого Михайловского монастыря на правах настоятеля, а через три дня хиротонисан во еп. Чигиринского первого викария Киевской епархии. 7 ноября 1908 назначен председателем Киевского епархиального училищного совета (до 1910), с 12 ноября председатель Свято-Владимирского братства и тов. председателя Киевского отделения Всероссийского Императорского Православного Миссионерского Общества. Состоял также тов. председателя Киевских отделов Императорского Православного Палестинского Общества (с 1902 года) и Общества ревнителей русского исторического просвещения в память Императора Александра III (с 1901 — член-казначей), руководил Киевским обществом охраны памятников старины и искусства.

Павел (в миру Преображенский Павел Григорьевич) в 1908 году принял постриг, 22 октября возведен в сан архимандрита и назначен управляющим Киевского Златоверхого Михайловского монастыря на правах настоятеля, а через три дня хиротонисан во еп. Чигиринского первого викария Киевской епархии. 7 ноября 1908 назначен председателем Киевского епархиального училищного совета (до 1910), с 12 ноября председатель Свято-Владимирского братства и тов. председателя Киевского отделения Всероссийского Императорского Православного Миссионерского Общества. Состоял также тов. председателя Киевских отделов Императорского Православного Палестинского Общества (с 1902 года) и Общества ревнителей русского исторического просвещения в память Императора Александра III (с 1901 — член-казначей), руководил Киевским обществом охраны памятников старины и искусства.В день своей смерти, по обыкновению, он совершил Божественную литургию в Михайловском монастыре. А вечером пожелал служить панихиду на вечере памяти П. А. Столыпина (Почетного члена ИППО, Премьер министра, смертельно раненного в Киеве и умершего 5(18) сентября 1911 г. Прим.Ros-Vos.net), организованном Киевским Клубом Русских Националистов. Перед панихидой обратился к собравшимся с проникновенным словом, в котором призвал в «запечатленном кончиною мученика» государственном подвиге главы правительства «черпать силы и высокий пример для себя, как надобно служить Царю и России, и как умирать за них. За этот подвиг Петра Аркадьевича воздадим ему усердной нашей молитвой о нем. Это — святой наш долг, каким обычно всегда платит руководимый Церковью русский православный народ родным своим героям за верное их служение отечеству и Его Государю». В самом начале панихиды, в которой ему сослужили протоиереи М. Д. Златоверховников, С. И. Трегубов, М. И. Вишневецкий, М. А. Стельмашенко и др. священники, по возглашении дьякона «Благослови, Владыко» успел произнести: «Благословен Бог наш всегда, ныне и присно», и упал. Врачи констатировали смерть от разрыва сердца. Погребен у южной стены Екатерининского придела Михайловского собора Михайловского Златоверхого монастыря.

Празднуя 14 мая 1902 года двадцатилетие Палестинского Общества, Василий Николаевич Хитрово в своем докладе общему собранию членов выяснил причины неожиданного успеха общества. «Первую и безусловно главнейшую причину,— говорит он,— следует видеть в том отзвуке, который находят в сердцах простого православного люда громкие имена св. мест, известных ему, может быть даже бессознательно, с детства… Затрудняешься сказать, чей труд для успеха дела больше и святее — духовного ли пастыря, который в якутской тундре, в занесенном снегом чуме, рассказывает инородцам о Св. гробе, Голгофе, Вифлееме и совершившихся в них, великих для рода человеческого, событиях, или управляющего Русскими подворьями, устраивающего, по возможности, в тесном помещении шестую тысячу русских паломников, чтобы дать им на утро возможность достигнуть того, чего жаждала их душа десятки лет, или тех наших тружеников и тружениц, которые, будучи оторванными от родины, среди чуждой для них, и должен сознаться, часто неприглядной обстановки, из сил выбиваются, чтобы удержать подрастающее поколение в православной вере отцов. Смею думать, что все они одинаково способствуют и способствовали успеху общества».

Празднуя 14 мая 1902 года двадцатилетие Палестинского Общества, Василий Николаевич Хитрово в своем докладе общему собранию членов выяснил причины неожиданного успеха общества. «Первую и безусловно главнейшую причину,— говорит он,— следует видеть в том отзвуке, который находят в сердцах простого православного люда громкие имена св. мест, известных ему, может быть даже бессознательно, с детства… Затрудняешься сказать, чей труд для успеха дела больше и святее — духовного ли пастыря, который в якутской тундре, в занесенном снегом чуме, рассказывает инородцам о Св. гробе, Голгофе, Вифлееме и совершившихся в них, великих для рода человеческого, событиях, или управляющего Русскими подворьями, устраивающего, по возможности, в тесном помещении шестую тысячу русских паломников, чтобы дать им на утро возможность достигнуть того, чего жаждала их душа десятки лет, или тех наших тружеников и тружениц, которые, будучи оторванными от родины, среди чуждой для них, и должен сознаться, часто неприглядной обстановки, из сил выбиваются, чтобы удержать подрастающее поколение в православной вере отцов. Смею думать, что все они одинаково способствуют и способствовали успеху общества».  В августе 1901 года вышло новое определение Св. Синода об отце Иоанне Восторгове: он назначен Окружным Наблюдателем школ церковно-приходских и школ грамоты во всех епархиях Грузинского Экзархата. На том же заседании Св. Синода было принято решение командировать его в Персию для обозрения дел Российской духовной миссии в Урмии и ревизии состоящих при миссии школ. В этой поездке отец Иоанн находился до 9 октября 1901 года. Проповеднические труды отца Иоанна были оценены и признаны полезными Советом Императорского Православного Палестинского общества. 18 июля 1902 года он был избран пожизненным действительным членом Общества с присвоением установленного знака. Среди множества трудов в должности руководителя церковно-школьного дела в Грузинском Экзархате отец Иоанн находил силы и время участвовать в жизни общественных организаций. 18 декабря 1903 года он был избран членом Кавказского отдела Императорского общества. В этот же день он утверждается секретарем Тифлисского отдела Православного Императорского Палестинского общества.

В августе 1901 года вышло новое определение Св. Синода об отце Иоанне Восторгове: он назначен Окружным Наблюдателем школ церковно-приходских и школ грамоты во всех епархиях Грузинского Экзархата. На том же заседании Св. Синода было принято решение командировать его в Персию для обозрения дел Российской духовной миссии в Урмии и ревизии состоящих при миссии школ. В этой поездке отец Иоанн находился до 9 октября 1901 года. Проповеднические труды отца Иоанна были оценены и признаны полезными Советом Императорского Православного Палестинского общества. 18 июля 1902 года он был избран пожизненным действительным членом Общества с присвоением установленного знака. Среди множества трудов в должности руководителя церковно-школьного дела в Грузинском Экзархате отец Иоанн находил силы и время участвовать в жизни общественных организаций. 18 декабря 1903 года он был избран членом Кавказского отдела Императорского общества. В этот же день он утверждается секретарем Тифлисского отдела Православного Императорского Палестинского общества.

По благословению Святейшего Синода Императорскому православному Палестинскому обществу разрешено произвести во всех церквах Империи на службах Вербной недели тарелочный сбор для помощи православным в Иерусалиме и Святой Земле.

- В таком случае, - говорю ему, - мне придётся обратиться к грекам?

- Да, придётся уж к ним обратиться.

Выезд из России за границу вообще сопряжен с некоторыми хлопотами относительно паспорта, но всё-таки они не так сложны в С.-Петербурге, чтобы отнимали много времени. Для паломников в Палестину выдаются удешевлённые заграничные паспорта, но зато канцелярская процедура с ними несколько сложнее… Замешкалась одна группа мужиков и озабоченно разговаривала.

- В чём дело? - спрашиваю.

- Да вот не можем получить паспортов, а уж больше недели, как приехали.

- Должно быть, в чём-нибудь у вас неисправность. Задерживать здесь не станут, тем более сегодня отходит пароход. Я тоже жду своего паспорта. Погодите немного, может быть, гостинник с моим паспортом и ваши принесёт.

Так я их утешал, а сам подумал про себя: слава Богу, что я взял заграничный паспорт в Петербурге. И вспомнилось мне послесловие в шестом параграфе «Наставлений Палестинского общества», в котором подробно исчисляется, сколько надо заплатить за гербовые марки, за бланк паспорта, за засвидетельствование турецкого консула, за прописку вида в полиции, за бланки прошений, и потом сказано, что вот при всех этих хлопотах и расходах паломник «может всё-таки не получить заграничного паспорта и возвратиться обратно на родину, не посетив св. мест». В самом деле, бывали случаи, когда крестьяне приходили в Одессу вовсе без паспортов из отдалённейших губерний или из Сибири.

Настоятель храма Вознесения Господня, что на Царицынской улице, о. Арбеков, за ревностное исполнение обязанностей по званию уполномоченного православного Палестинского общества в Москве награжден саном протоиерея.

Определенную дань церковному краеведению отдал даже Д. Д. Смышляев, лидер земского краеведения на Урале. Он активно участвовал в деятельности императорского православного Палестинского общества, организовал его отделение в Перми и Пермской губернии. Целью общества ставилось: «Ознакомление русских с прошлым и настоящим Святой земли» (Палестины), защита православия от лютеранской и протестанской мессозной пропаганды. Как известно, Д. Д. Смышляев в 1865 г. посетил Палестину, а вторично появился в ней в 1885 г. и четыре года жил там, как уполномоченный этого общества. Благодаря этим путешествиям, Смышляев издал книги «Синай и Палестина», «На пути к Синаю», «Мертвое море и начало Палестины», «Озеро и его Фауна», «Воспоминания о Востоке». Кроме этих книг он опубликовал немало статей в периодике Урала именно по палестинской тематике. Уважительное отношение Смышляева к библейским легендам не мешало ему реалистически писать об археологических и прочих изысканиях, которые уже применялись на вооружении краеведения XIX в. Так он способствовал уральскому краеведению, поддерживая паломничество к «святым местам».

Определенную дань церковному краеведению отдал даже Д. Д. Смышляев, лидер земского краеведения на Урале. Он активно участвовал в деятельности императорского православного Палестинского общества, организовал его отделение в Перми и Пермской губернии. Целью общества ставилось: «Ознакомление русских с прошлым и настоящим Святой земли» (Палестины), защита православия от лютеранской и протестанской мессозной пропаганды. Как известно, Д. Д. Смышляев в 1865 г. посетил Палестину, а вторично появился в ней в 1885 г. и четыре года жил там, как уполномоченный этого общества. Благодаря этим путешествиям, Смышляев издал книги «Синай и Палестина», «На пути к Синаю», «Мертвое море и начало Палестины», «Озеро и его Фауна», «Воспоминания о Востоке». Кроме этих книг он опубликовал немало статей в периодике Урала именно по палестинской тематике. Уважительное отношение Смышляева к библейским легендам не мешало ему реалистически писать об археологических и прочих изысканиях, которые уже применялись на вооружении краеведения XIX в. Так он способствовал уральскому краеведению, поддерживая паломничество к «святым местам».Основным видом деятельности Общества было просвещение: распространение среди населения правильных сведений о святой Земле, о свершившихся в ней событиях, о ее жителях, их обычаях и условиях жизни как в древнее, так и в текущее время. С этой целью издавались книги — предмет особого внимания и забот Общества. Отдел имел свою библиотеку. В просветительских целях еженедельно по воскресеньям в помещении «Народного дома», Городской думы, в зале Смоленской общины Красного Креста, в солдатских казармах, в женской гимназии, в центральных церквах Смоленска (Одигитриевской и Петропавловской), в уездных наиболее посещаемых местах проводились чтения и беседы по Палестиноведению. Эти мероприятия вызывали живой интерес у населения и нередко на них собиралось до 200 чел. При проведении чтений бесплатно раздавались брошюры и картины святых мест Востока. Все это, действуя в комплексе, расширяло у участников познание географии и истории, способствовало их эстетическому, патриотическому и нравственному воспитанию. Для принятия пожертвований были организованы кружечные сборы в пользу Общества. Собранные средства шли и на материальную поддержку паломников, и на содержание в Палестине, Сирии учебных заведений. В 1899 г. только на Пасху в Иерусалиме на Русском подворье было зарегистрировано 5882 паломника. По состоянию на 1 апреля 1900 г. в Палестине и в Сирии работало 67 учебных заведений, субсидируемых Обществом (9759 учеников). Бюджет Общества распределялся следующим образом: из каждого расходуемого рубля на пособие паломникам — 36 коп., издательскую и исследовательскую работу — 7 копеек, на сбор пожертвований — 8 коп., на общие расходы — 20 коп. Каждый паломник обошелся Обществу в 1901 г. в 23 руб., а каждый ученик — в 20 руб.

Находясь на Псковской кафедре, Арсений продолжал заниматься историческими розысканиями. В 1904 г. вышел его капитальный труд в двух томах «Исследования и монографии по истории Молдавской церкви». За него определением Святейшего Синода Арсений удостоен был степени доктора церковной истории. Отметим, что в ту пору в российском епископате насчитывалось всего четыре иерарха, имевшие докторские степени. В 1905 г. за докторскую диссертацию король Румынии Карл пожаловал епископу Арсению медаль «Bene Merente» 1-й степени, присуждаемую за выдающиеся научные труды. Академия наук России за ту же диссертацию удостоила его большой премии графа Уварова. В 1904 году Совет МДА «в уважение его долголетнего служения воспитанию и просвещению духовного юношества» избрал его почетным членом Академии. Тогда же Арсений был избран почетным членом Императорского Палестинского Общества и председателем Псковского отделения этого же общества. Тем самым давалась высокая оценка деятельности Арсения в поддержку православия на Святой земле. Не случайно в журналах Псковской духовной консистории неоднократно поднимался вопрос о проведении сборов пожертвований для православных в Иерусалиме и Святой Земле. По распоряжению Арсения неоднократно устраивались Палестинские чтения.

Находясь на Псковской кафедре, Арсений продолжал заниматься историческими розысканиями. В 1904 г. вышел его капитальный труд в двух томах «Исследования и монографии по истории Молдавской церкви». За него определением Святейшего Синода Арсений удостоен был степени доктора церковной истории. Отметим, что в ту пору в российском епископате насчитывалось всего четыре иерарха, имевшие докторские степени. В 1905 г. за докторскую диссертацию король Румынии Карл пожаловал епископу Арсению медаль «Bene Merente» 1-й степени, присуждаемую за выдающиеся научные труды. Академия наук России за ту же диссертацию удостоила его большой премии графа Уварова. В 1904 году Совет МДА «в уважение его долголетнего служения воспитанию и просвещению духовного юношества» избрал его почетным членом Академии. Тогда же Арсений был избран почетным членом Императорского Палестинского Общества и председателем Псковского отделения этого же общества. Тем самым давалась высокая оценка деятельности Арсения в поддержку православия на Святой земле. Не случайно в журналах Псковской духовной консистории неоднократно поднимался вопрос о проведении сборов пожертвований для православных в Иерусалиме и Святой Земле. По распоряжению Арсения неоднократно устраивались Палестинские чтения.

От "С.Петербургского Телеграфного Агентства"

ПЕТЕРБУРГ, 21, V. По случаю 25-летия православного палестинского общества в Петергофе, в присутствии Их Императорских Величеств, Великой Княгини Елизаветы Федоровны, Великих Князей и Княжен, совершено молебствие, затем состоялось торжественное заседание. <...>

Летние путешествия

Летние путешествия...Наконец, всего дешевле и, пожалуй, интереснее поездки в Палестину. Палестинское Общество выдает паломнические книжки по совершенно баснословному тарифу. Судите сами: проезд из Москвы до Иерусалима и обратно стоит без продовольствия только 51 р. 50 коп. За эту ничтожную цену можно проехать из Москвы до Одессы, далее по Черному морю до Константинополя, затем Мраморное море, Эгейское и Средиземное моря. Сколько впечатлений, сколько исторических воспоминаний! Центральная контора Общества находится в Санкт-Петербурге, отделения в Москве, Харькове, Киеве, Воронеже, Калуге, Казани, Самаре, Саратове и т.д. Поездка необычайно дешева, интересна и поучительна.

Душою отдыхаешь, когда читаешь такие письма.

Из сообщения о годовом общем собрании Оренбургского отдела Православного Палестинского общества.1

Принять должность Товарища Председателя Отдела изъявил согласие, по предложению Преосвященного Председателя Отдела, Преосвященный Дионисий, епископ Челябинский, который и был единогласно избран на эту должность.

Примечания:

1 Собрание состоялось 27.12.1912 в покоях епископа Феодосия.

2 Председателем отдела был епископ Оренбургский и Тургайский Феодосий.

Ист.: ОЕВ. 1913. №2.Часть неофициальная. С. 59.

12 мая 1911 года Николай II утвердил предложение Палестинского Общества и напротив той части доклада, в которой испрашивалось Высочайшее соизволение на учреждение при Палестинском Обществе специального Барградского Строительного Комитета, начертал ре- золюцию; «Принимаю его под свое покровительство». Разработанный великим русским архитектором, академиком А.В.Щусевым проект храма и странноприимницы (гостиницы) – в стиле новгородского 15 века – был также представлен вместе со сметой на высочайшее рассмотрение и 30 мая 1912 года получил полное одобрение.

В апреле 1914 года в Бари – русские называли его Бар-град - приезжал автор проекта академик А.А. Щусев. Ознакомившись с тем, что было сделано за год (стены обоих зданий – и церкви, и гостиницы – были уже подведены под крышу), архитектор дал последние указания – больше ему не довелось увидеть своего детища. Непосредственно стройкой руководил архитектор В.И. Субботин, пользовавшийся присланной из Петербурга макетом-моделью церкви и странноприимного дома.

Торжественная закладка русского храма состоялась в четверг, 9 мая 1915 года. Накануне, протоиереем Н.Ф.Федотовым был отслужен молебен в католической базилике у мощей Святителя. Вечером, после всенощной, была оглашена поздравительная телеграмма Великой Княгини Елизаветы Федоровны.

На посту калужского Головы Ципулин проявил себя талантливым руководителем, совмещающим в себе деловые качества купца и промышленника. Будучи человеком с большими капиталами и связями он знал лучше всех как увеличить благосостояние города и доходы граждан. Иван Козьмич также проявлял заботу к общественной жизни города. Он состоял членом пяти обществ: пожизненным действительным членом Калужского отдела Императорского Православного Палестинского Общества, членом правления попечительного общества над работным домом, председателем правления городского общества страхования имущества от огня, товарищем председателя общества помощи бедным, почетным блюстителем епархиального женского училища. За особые труды на благо города Ципулин возведен в звание потомственного почетного гражданина Калуги.

Председатель - Преосвященный ГЕОРГИЙ, Епископ Калужский и Боровский. Товар. председателя - Губернатор кн. Горчаков Серг. Дмитр. Члены совета: сс. Мантейфель Никл. Эрнест., прот. Некрасов Дм. Ал-еев., дсс. Трояновский Евг. Ив., Власов Ф. П., ка. Архангельский Вас. Вас.; казначей - прот. Преображенский Ал-ей Алндр.; канд. казначея - Теренин Никл. Вас. Делопроизводитель Дмитревский М. Г.

СЕРГИЕВ СКИТ ОТДЕЛА ИМПЕРАТОРСКОГО ПРАВОСЛАВНОГО ПАЛЕСТИНСКОГО ОБЩЕСТВА. (10 верст от г. Калуги). Настоятель скита о. Герасим.

Кричинский Степан Самойлович (1874-1923) - российский архитектор. Родился и вырос в семье генерал-майора Самойла Кричинского. Построил 24 здания в различных городах. Принимал участие в возведении крупных сооружений Петербурга. Среди знаменитых сооружений, им построенных, есть и по заказу ИППО - Храм Николая Мирликийского (Петербург, Вторая Советская улица, 1913—1915, не сохранился) и Здание Императорского Палестинского Православного общества (Петербург, Мытнинская улица, д. 47-49, 1916).

Кричинский Степан Самойлович (1874-1923) - российский архитектор. Родился и вырос в семье генерал-майора Самойла Кричинского. Построил 24 здания в различных городах. Принимал участие в возведении крупных сооружений Петербурга. Среди знаменитых сооружений, им построенных, есть и по заказу ИППО - Храм Николая Мирликийского (Петербург, Вторая Советская улица, 1913—1915, не сохранился) и Здание Императорского Палестинского Православного общества (Петербург, Мытнинская улица, д. 47-49, 1916).  Став священником, отец Сергий получил возможность продолжить педагогическую деятельность уже в качестве законоучителя. С 10 сентября 1901 года с разрешения епархиального начальства он одновременно состоит законоучителем основных классов Петровско-Серпуховского городского начального училища и Торговых классов Московского общества распространения коммерческого образования. Он также становится членом-сотрудником Московской комиссии Императорского Православного Палестинского Общества. С осени 1905 года по просьбе великой княгини Елизаветы Феодоровны отец Сергий начинает учить Закону Божию и будущих сестер Иверской общины. 6 мая 1915 года по представлению Православного Палестинского Общества за пятнадцатилетние безвозмездные и ревностные труды на пользу Общества в качестве члена его Московской комиссии отец Сергий был награжден камилавкой. 29 июня 1917 года он был награжден золотым наперсным крестом.

Став священником, отец Сергий получил возможность продолжить педагогическую деятельность уже в качестве законоучителя. С 10 сентября 1901 года с разрешения епархиального начальства он одновременно состоит законоучителем основных классов Петровско-Серпуховского городского начального училища и Торговых классов Московского общества распространения коммерческого образования. Он также становится членом-сотрудником Московской комиссии Императорского Православного Палестинского Общества. С осени 1905 года по просьбе великой княгини Елизаветы Феодоровны отец Сергий начинает учить Закону Божию и будущих сестер Иверской общины. 6 мая 1915 года по представлению Православного Палестинского Общества за пятнадцатилетние безвозмездные и ревностные труды на пользу Общества в качестве члена его Московской комиссии отец Сергий был награжден камилавкой. 29 июня 1917 года он был награжден золотым наперсным крестом.  В мае 1915 года, как сообщает "Нижегородский церковно-общественный вестник", Государь соизволил пожаловать протоиерею Алексею Порфирьеву золотой наперсный крест с украшением из собственного кабинета Его Императорского Величества. В знак признания заслуг священника и дворянина перед Отечеством ему была назначена пожизненная пенсия от Епархии в размере 1800 рублей в год. Между тем Порфирьев за штат не вышел и продолжал свою не только церковную, но и обширную общественную деятельность. Он был членом совета женского епархиального училища от духовенства, занимался богоугодными благотворительными акциями, активно работал в Нижегородском отделении Императорского Православного Палестинского общества, в Нижегородской Губернской Ученой Архивной комиссии.

В мае 1915 года, как сообщает "Нижегородский церковно-общественный вестник", Государь соизволил пожаловать протоиерею Алексею Порфирьеву золотой наперсный крест с украшением из собственного кабинета Его Императорского Величества. В знак признания заслуг священника и дворянина перед Отечеством ему была назначена пожизненная пенсия от Епархии в размере 1800 рублей в год. Между тем Порфирьев за штат не вышел и продолжал свою не только церковную, но и обширную общественную деятельность. Он был членом совета женского епархиального училища от духовенства, занимался богоугодными благотворительными акциями, активно работал в Нижегородском отделении Императорского Православного Палестинского общества, в Нижегородской Губернской Ученой Архивной комиссии. +24.4.1915

действительный статский советник, симбирский губернский предводитель дворянства, член Государственного Совета, Гофмейстер Императорского Двора, председатель Губернского Училищного Совета, председатель Попечительского Совета Симбирской женской гимназии, почетный мировой судья, товарищ председателя Симбирского отдела Императорского Православного Палестинского Общества, председатель Губернской Ученой Архивной Комиссии (и ее основатель)

....После чая принял кн. Ширинского-Шихматова по Палестинскому Обществу.

Дневник Л.А. Тихомирова с 1 января 1916 года по 23 июля 1916 года

Дневник Л.А. Тихомирова с 1 января 1916 года по 23 июля 1916 года 1 апреля.

Вечер.

Сегодня (т. е. 1 апреля) был у Мих[аила] Петр[овича] Степанова. Дело очень интересное: Павел Борисович Мансуров подал Великой Княгине записку об устроении отношений между Константинопольским патриархом и Русской Церковью по присоединении Константинополя к России. Великой Княгине записка очень понравилась, но из осторожности она ее дала на рассмотрение генералу Степанову. Тот переслал ее кн. Ширинскому. Ширинский, оставшись не удовлетворенным запиской (и совершенно основательно), дал вопрос на рассмотрение проф. Дмитриевскому, который и написал свою записку, раз в 8-10 более обширную. Но князь Ширинский и ею остался недоволен (тоже основательно) и прислал обе записки генералу Степанову с критическими замечаниями, посоветовав ему спросить моего мнения. Вот мы и беседовали. Я имел две идеи об этих отношениях Патриарха и России, из которых одну сам считаю неосуществимой практически, другая же, по мне, осуществима и тоже правильна. Она-то и понравилась Степанову.

Пробеседовали с ним и решили совместно развить эту схему. Я теперь составляю записку, потом вместе ее еще раз обсудим и затем я составлю окончательную редакцию.

Великая Княгиня представит ту записку, которая ей понравится, Государю. Мы хотим достигнуть того, чтобы была представлена наша, которая, во всяком случае, без сравнения лучше этих двух, а быть может, и превосходна. По крайней мере идея мне кажется вполне правильной теоретически и вполне практичной, а вместе с тем чрезвычайно ясной и простой. Она, безусловно, оригинальна.

Теперь поздно, нужно спать, и не хочется записывать сути дела.

Между прочим, Степанов передает, что наши власти вполне уверены в победе над Германией. Дай Бог. А на Софийский храм Государь даже уже заказал Крест. Конечно, сделать Крест легче, чем забрать Константинополь, но все это показывает степень уверенности Государя, который знает положение наше и немецкое, во всяком случае, получше нас, простой публики. Ну, дай Бог! […]

3 апреля.

Эти дни вожусь с запиской «Константинопольская церковь в Русском государстве». Перечитав записку Дмитриевского, вижу, что особой оригинальности в идее моей и генерала Степанова нет. Дмитриевский говорит то же самое, т. е., что Константинопольская Патриархия должна остаться отдельной и независимой от Русской церкви. Но у него это выражено ужасным языком, не явственно, не понятно сразу… Ну, это отсутствие оригинальности в основной идее, конечно, не важно. Даже приятно, что значит – эта идея у нас не одинока и, следовательно, имеет больше шансов быть принятой. Но составить Записку все-таки трудно. Напрашивается масса частностей, и в то же время очевидно, что нужно избегать их, чтобы не утопить в них основных черт устройства. Сверх этой редакционной трудности мне приходится пересмотреть кучу книг, и не для того, чтобы из них что-нибудь взять, а для избежания фактических ошибок. Уже не знаю, когда я выйду на торную дорогу в составлении Записки.

[…]

7 апреля.

А записку о Константинополе предложено читать, вероятно, во вторник у меня, в присутствии меня, генерала Степанова и князя Шихматова97. Моя редакция записки понравилась Степанову, но князь, вероятно, будет более строг98. […]

12 апреля.

Сегодня у меня собрались – ген. Степанов, Ширинский и Дмитриевский – обсуждать вопрос Константинопольской Патриархии. Кажется, мало изменяется моя записка. Толковали 2 ½ часа. Но дело в том, что это простое времяпровождение, ибо никакого Константинополя у нас не будет. Это – полное убеждение и князя.

Дневник Л. Тихомирова с 14 сентября 1916 г. по 16 октября 1917 г.

ГАРФ. Ф. 634. Оп. 1. Д. 27.

4 декабря 1916.

[…] Сегодня получил от Мих[аила] Петровича Степанова те соображения о Святых местах, о которых говорил князь. Мудреная штука…

[…]

6 янв[аря] 1917. Крещение

Сегодня получил офиц[иальное] приглашение на совещание Палестин-ск[ого] Общества. Отвечаю согласием, но уже написал Ширинскому и Писаревым – нельзя ли приискать в Петрограде комнату, ибо теперь где же ее найти?

7 января.

Да, вот тянут на совещания в Петроград, говорят иногда о политике… Я вожусь со своим «сочинением»… А какие тут совещания да сочинения! Жизнь-то вот уже при конце стоит. Эх-ма, а не хочется этого конца. Ой, потерпи еще, Господи, грехам…

16 янв[аря]

Я получил приглашение на совещание в Петроград на 19 января, причем проф[ессор] Дмитриевский предложил поместиться у него. Это высоко любезно, но я не могу поспеть к 19 янв[аря], и попытаюсь приехать 21 января. Известил об этом – Ширинского, Дмитриевского.

17 января

Ну не пришлось поехать в Петербург. Хватила сильная инфлюэнция.

Послал в Совещание извещение, что не могу приехать.

Это, конечно, для меня совершенно не важно. Обойдутся и без меня. Я, конечно, интересуюсь Палестиной, но знаю ее довольно поверхностно.

ФИЛОСОФСКАЯ КУЛЬТУРА. Журнал русской интеллигенции № 3 январь – июнь 2006, Санкт-Петербург - Портал Хронос

уполномоченный ИППО в Троице-Сергиевой лавре с 14 июля 1904 года, духовник братии

Скан предоставлен потомком А.А. Дмитриевского Сергеем Степановым

Митрополит Новосибирский и Барнаульский Никифор (Асташевский) (1848-1937) в 1897 году был назначен на должность ректора Красноярской духовной семинарии. В 1898 году стал членом Енисейского отдела Императорского Православного Палестинского общества (отдел ИППО открылся в Красноярске 29 марта 1898 г.). Скончался 30 апреля 1937 года в Великую Пятницу. Погребен на кладбище Успенской церкви в Новосибирске. В 1961 году в связи с закрытием церкви останки владыки были перенесены на Заельцовское кладбище города Новосибирска.

Председатель – Высокопреосвященнейший Парфений, Архиепископ Тульский и Белевский. Член-Делопроизводитель – кол. сов. Иван Осипович Савич.