Церковь свт. Николая Чудотворца и благ. вел. кн. Александра Невского (Николо-Барградский) при Императорском Палестинском обществе

„В толчее столичной жизни, у бойкого рынка, на тесной площадке, на скрещении нескольких улиц, поднялась нежданно-негаданно высокая маленькая церковка. Поднялась, забелела стенами, невиданною в Питере звонницей на одной из стен, свободно вознесла на высоком легком поясе своего купола главу в виде ратного шелома и стоит строгая и радостная, скромная и торжественная“, – писал об этом храме известный церковный писатель Е. Поселянин.

История церкви восходит к осени 1870, когда торговцы Старо-Александровского рынка решили построить часовню в память спасения Александра II при покушении на него 25 мая 1867 в Париже. В 1872 проект шатровой часовни в русском стиле был утвержден, однако только 6 декабря 1879 состоялось ее освящение митрополитом Исидором.

Вскоре часовню приписали к Сионскому храму в Мирах Ликийских, в Малой Азии, где некогда хранились мощи свт. Николая Чудотворца, и руины которого в 1873 купил русский посол в Оттоманской империи гр. Н. П. Игнатьев. На восстановление этого исторического храма приехали собирать деньги в часовне два монаха из русского Пантелеимоновского монастыря на Афоне, привезшие с собой частицы мощей вмч. Пантелеимона, Животворящего Древа Господня и список чудотворной иконы Божией Матери „Скоропослушницы“. Ежегодно для названной цели собиралось 2–3 тыс. руб.

Осенью 1885 Александровская часовня сгорела, а когда была восстановлена, то перешла к Императорскому Палестинскому обществу, основанному тремя годами ранее для поддержки Православия в Святой Земле, ее изучения и помощи русским паломникам.

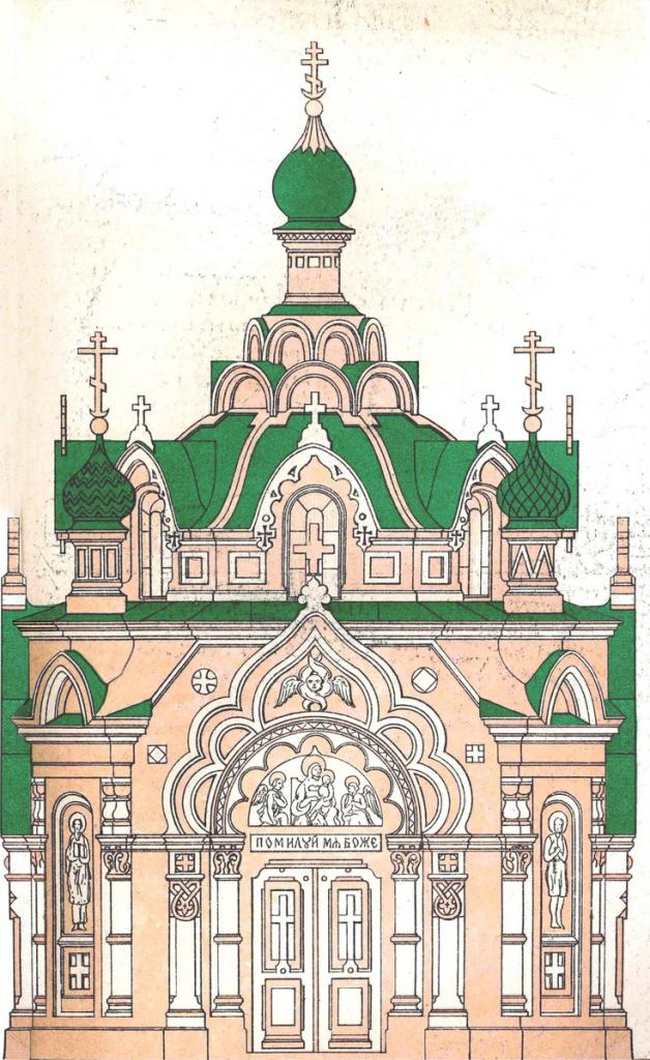

Эскиз первоначальной часовни свв. Николая Чудотворца и Александра Невского. РНБ

http://www.citywalls.ru/house2359.html

После гибели от руки террориста председателя Палестинского общества вел. кн. Сергея Александровича, часовню по проекту гражд. инж. П. Д. Мегорского расширили, сделали на ней главки и превратили в Николо-Александровский храм, освящение которого произвел 30 ноября 1905 епископ Нарвский Антонин. Иконостас вырезали в мастерской Д. В. Дудакова. В 1907, тоже по проекту Мегорского, на крыше возвели небольшую звонницу. Но простояла эта временная церковь недолго.

Храм в Мирах из-за политических осложнений восстановить так и не удалось. В 1910 собранные средства решено было употребить на постройку русского подворья в Бари (Италия) – в этом городе сейчас находятся мощи свт. Николая, а тесную столичную церковь заменить зданием в новгородско-псковском стиле.

Вариант проекта Барградского храма, воздвигаемого православным Палестинским обществом

(автор проекта архитектор С. С. Кричинский).

Дата съемки 16 июня 1913 г. Место съемки Санкт-Петербург.

Фотография ателье Буллы

Чин закладки совершает митрополит Владимир (Богоявленский).

Фото ателье Карла Буллы. 8 (21) сентября 1913 г. ГАКФД СПб.

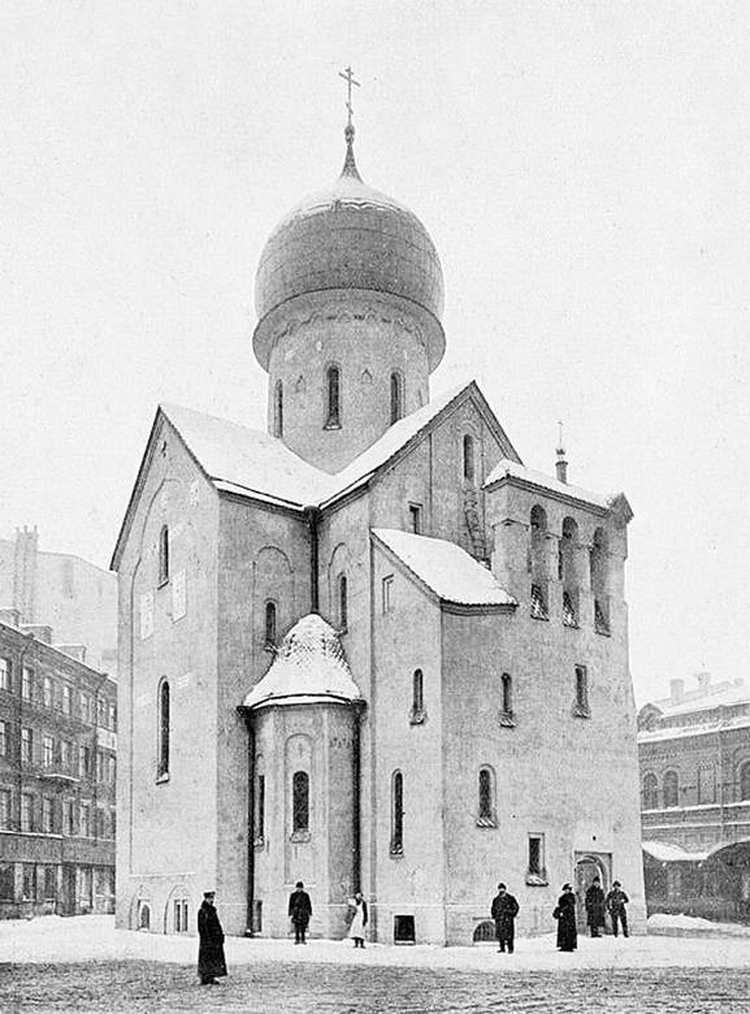

Вид с Полтавской улицы

Николо-Барградская церковь.

На верхних снимках храм снят без внешней отделки.

Фото: Религиозный Петербург. Альманах. Вып. 106. - СПб : 2004. - 559 с. С.458

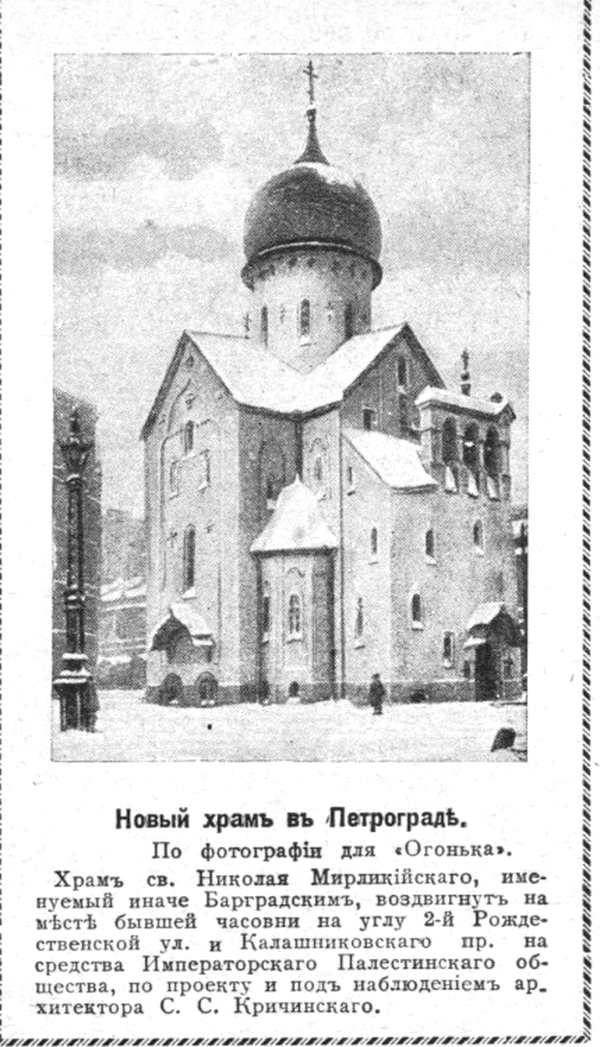

Журнал "Огонек". Январь 1916 г.

Церковь св. Николая Чудотворца и св. благоверного князя Александра Невского (Николо-Баргардская) при Императорском Палестинском обществе

Фотоателье Буллы. 1915.

Фото: Шелаева Е. П. Православный Петербург и окрестности в фотографиях конца XIX - начала XX века. - СПб : Лики России, 2011. - 296 с.

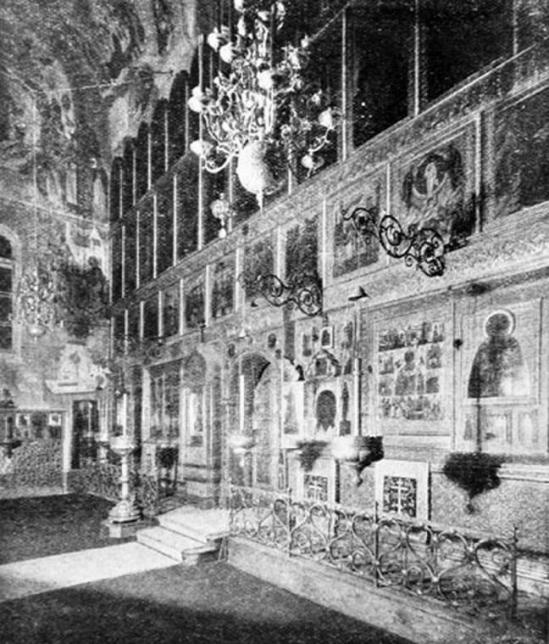

Иконостас Николо-Барградской церкви

Наиболее чтимая икона Божией Матери „Скоропослушницы“ находилась в киоте, вырезанном по образцу киота Владимирской Божией Матери в Успенском соборе Кремля. Были в храме и другие святыни: крест из масличного дерева с частицей Животворящего Древа Господня и икона „Вознесение“ с частью камня Живоносного Гроба (их прислал в 1908 Иерусалимский Патриарх Дамиан), список надгробного образа прп. Сергия Радонежского с частицей его мощей (привезен в 1895 из Троице-Сергиевой лавры), а также икона в рост прп. Серафима Саровского с частью его мантии и мощевая – сщмч. Гермогена.

Под храмом, вмещавшим 320 человек, находилась палата местного попечительства, расписанная в духе московских теремов, с изразцовой печью и люстрой XVII века, рядом с ней – кельи для служивших в храме иеромонахов, во главе которых перед революцией стоял архимандрит Неофит.

На углу Старо-Невского и Полтавской улицы рыночные торговцы в 1903 поставили двухъярусный, с четырьмя иконами мраморный киот, сделанный в мастерской Гвиди.

Снос Николо-Барградского храма.

Фото: Религиозный Петербург. Альманах. Вып. 106. - СПб : 2004. - 559 с. С. 458

Архивные источники

РГИА. Ф. 796. Оп. 188. Д. 2401; Ф. 797. Оп. 40. Д. 130а; Оп. 75. Д. 243; Ф. 799. Оп. 26. Д. 11, 1376; Ф. 1287. Оп. 40. Д. 802.

ЦГИА СПб. Ф. 787. Оп. 17. Д. 251.

Литературные источники

Афанасий. Сказание о Александро-Невской часовне… СПб., 1879.

Юшманов В. Д. Закладка храма во имя свт. Николая Чудотворца. СПб., 1913.

Дмитриевский А. А. Святая Русь и Италия у мироточивой гробницы свт. Николая… Пг., 1915. С. 63–66.

Краткое описание Бар-градского Николо-Александровского храма в Петрограде. Пг., 1916.

Освящение Бар-градского Николо-Александровского храма в Петрограде. Пг., 1917.

Черепенина, Шкаровский. 1999. С. 168.

Периодика

Зодчий. 1903. № 31. С. 372; 1915. № 21. С. 212.

ВПГ. 1905. № 256; 1913. № 192.

ПрЦВ. 1908. № 42. С. 2063–2064; 1913. № 37. С. 1685–1686.

РП. 1913. № 40. С. 637–638; 1916. № 2. С. 3031.

Светильник. 1915. № 3–4. С. 16–18; № 9–12. С. 114–116.

Дмитриевский. А.А. Освящение Бар-градского Николо-Александровского храма в Петрограде. // Сообщения Имп. Православного Палестинского общества. 1916. T. XXVII. C. 184–203.

Из кн. В. В. Антонов, А. В. Кобак. «Святыни Санкт-Петербурга: Христианская историко-церковная энциклопедия». СПб, 2003.

Добавлены фото: http://www.citywalls.ru/house2359.html

http://sobory.ru/article/?object=34597