Великая русская женщина на Востоке. Деятельность М.М. Киселевой в Святой Земле

В историю Императорского Православного Палестинского Общества Мария Михайловна Киселева (09.06.1798–06.12.1887) вошла как выдающаяся благотворительница. Россия, Святая Земля и Святая Гора, остров Крит, Балканы и Месопотамия – такова география добрых дел М.М. Киселевой.

Уроженка Саратова происходила из древнего княжеского рода Чегодаевых и была первой из девяти детей в семье губернского предводителя дворянства князя М.Н. Чегодаева. Юность Марии Михайловны была посвящена заботе о младших сестрах и братьях, и она довольно поздно, по меркам того времени, в 30 лет, вышла замуж за Александра Григорьевича Киселева (1781–1847)1. Ее избранник имел прекрасное образование и внушительный военный и государственный опыт. Но особое стремление выказывал Киселев к попечению о нуждающихся, будь то Казанский университет, Пензенская и Саратовская гимназии, Спасское уездное училище, Пензенская публичная библиотека, благородный пансион при Пензенской гимназии, пензенский Александринский детский приют или простые крестьяне в годы голода и неурожаев. Именно деятельность супруга оказала огромное влияние на Марию Михайловну, и после его кончины она, значительно приумножив их и без того большое состояние, полностью отдалась делам храмоздательства и милосердия, став по праву выдающейся российской благотворительницей второй половины XIX века.

Искренняя и деятельная вера и благочестие Киселевой естественным образом привели ее в Иерусалим, «пуп земли» и центр духовных координат, каким был и остается святой град для всего христианского человечества. Веками русские люди черпали полной мерой благодатные впечатления святых мест. «С Востока Свет» – это известное латинское выражение применимо для отечественной философии, литературы, художественных традиций, библеизмами было глубоко проникнуто народное сознание. В ответ – щедрой рукой наши соотечественники помогали древним Патриархатам Востока, прежде всего, Иерусалимскому. Летописи полны сведений о почти ежегодных «хождениях» патриархов, митрополитов и архимандритов из Иерусалима, с Синая в Москву «за милостыней»2.

В XIX в., когда в Иерусалиме уже была основана Русская Духовная Миссия, консульство, а затем и Императорское Православное Палестинское Общество, огромную роль в созидании Русской Палестины и укреплении русского духовного, политического и культурного влияния играла благотворительность русских женщин. Это был особый разряд русских паломниц, «почтенных и богатых, пользующихся всеобщим уважением. Такие богомолки остаются еще долго после Пасхи, а иногда живут здесь по несколько лет. Им, конечно, не хочется потерять почетное положение и ехать в Россию. Время своего жития в Божьем городе они проводят в молитвах и разных благотворениях»3. Как писал начальник Русской Духовной Миссии (РДМ) в Иерусалиме архимандрит Антонин (Капустин): «Что-то неудержимо влекущее имеет Святая Земля в себе для наших бывалиц – до того, что некоторые решаются и совсем оставить Родину, поселившись навсегда в Иерусалиме»4.

Удивительно, но в течение почти 30-ти лет XIX века самыми тесными узами Святая Земля была связана с глубинкой России, ее губернским городом Пензой, и связь эта осуществлялась через Марию Михайловну Киселеву, ее племянницу Александру Степановну Радищеву (1824–1922) и Александру Дмитриевну Богданову (в монашестве Митрофанию; 1820–1897).

Несмотря на то, что Мария Михайловна Киселева никогда не была в Палестине и скончалась в Пензе, ее можно смело отнести к высшему слою представительниц русского общества, «бывалиц», оказывавших помощь и поддержку Святой Земле, поставив в один ряд с императрицей Марией Александровной, преподобномученицей великой княгиней Елисаветой Феодоровной, графиней Ольгой Евфимьевной Путятиной, графиней Марией Владимировной Орловой-Давыдовой, фрейлиной императрицы Марии Федоровны, баронессой Аделаидой Александровной Фитингоф.

Главным источником для восстановления сложной и интересной истории так называемого «пензенского влияния» служит дневник архимандрита Антонина. Начальник Миссии через 6 лет после своего назначения в Иерусалим, 8 января 1871 г. впервые, пока безымянно, упоминает о М.М. Киселевой: «Писал письма в Питер и Пензу. Из последней жертвуют на бедных Сирии и Палестины 25 т.р. с ежегодным пользованием 4% сего капитала. Спасибо добрым людям». Но уже через несколько месяцев Мария Михайловна называется в дневнике боголюбивой и боголюбицей: «12 апреля. По правде сказать, действительно этот день был полон радости. <...> г-жа Киселева дает знать, что она кладет в банк 50 000 рублей с тем, чтобы проценты (2000) с них шли в руки начальника Миссии и им распределялись бедным Палестины и Сирии. Слава Богу! После обеда ходил в город и послал телеграмму благодарственную госпоже боголюбивой». И – «13 июня. Написал письмо молебное и пензенской боголюбице».

Еще через четыре года, в 1875 г. в одной из своих статей иерусалимского цикла, подводя первый 10-летний итог своего возглавления РДМ, о. Антонин писал: «Мы находим себя обязанными упомянуть о ежегодно поступающих в ведение и распоряжение наше суммах, частью сборных, какова так наз<ываемая> «благотворительная» сумма, идущая от неистощимых щедрот Августейшей Монархини5, частью процентных с капиталов, завещанных боголюбивыми душами во благо Св<ятой> Земли. Последние возымели свое начало также в десятилетний период стояния нашего во главе Миссии. Их – 4 (Всего 4! – Р.Б.). Первая – с капитала 25 000 рублей, пожертвованного ст<атской> советницей Марией Михайловной Киселевой, вторая – с капитала 10 000 рублей, завещанного в Бозе почившим поручиком Е. Беспаловым, третья – с капитала в 5000 р., завещанного купеческой вдовой Н. Быковой, и четвертая – с капитала тоже 5000 р., собранного с<татским> с<оветником> графом Адлербергом, каждая из них имеет свое особое назначение, не имеющее никакого отношения к мате- риальным пользам или нуждам Миссии»6.

Эти деньги Марии Михайловны предназначались исключительно для раздачи бедным. Каким образом это проходило, также можем прочитать у о. Антонина: «Другого рода нищенская картина – и тоже около нас, русских – развертывается по воскресным дням при публичной раздаче (другая частная раздача в несколько больших размерах производится в то же время в коридорах дома Миссии. Она с большими или меньшими исключениями продолжается и через всю неделю. – Примеч. о. Антонина) милостыни (главным фондом для нее служит 4% доход с капитала в 25.000 рублей, пожертвованного на этот именно предмет известной благотворительницей Марией Михайловной Киселевой. – Примеч. о. Антонина) городским бедным со стороны нашей Духовной Миссии. Сказанная площадка в эти дни кишит движущимися или рядком сидящими фигурами, закутанными в длинные белые покрывала, скрывающие собою убожество, более почетное и приглядное, которому общественное положение не позволяет протягивать руку на дороге.

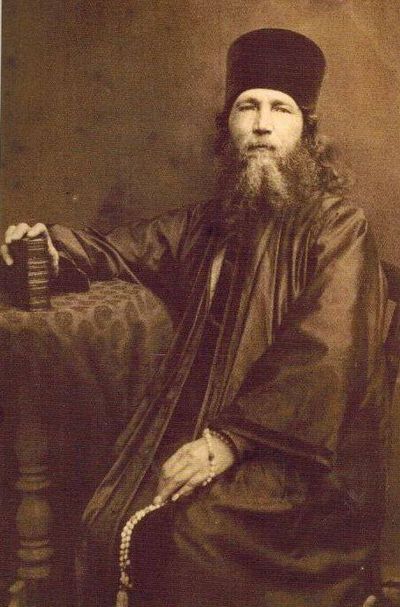

Архимандрит Антонин

По сделанной раз из любопытства переписи получающих воскресное от нас пособие, оказалось на стороне православных 182 души, мусульман – 81, франков – 25, копто-абиссинцев – 17, не считая уличных мальчишек, принадлежащих всем вероисповеданиям. Прежде, когда получавших было несравненно менее, выдавалось им каждый раз от одного до полутора пиастров7 каждому. Теперь же выдача сокращена на один пиастр и даже на полпиастра. При новых же распорядках турецкого правительства относительно разменной монеты и при совершенном обесценении меди, пришлось производить милостынную выдачу каждое третье воскресенье, чтобы собралось количество пиастров, представляемое каким-нибудь видом ходячей монеты, преимущественно же нашими двадцатикопеечниками, уравненными в настоящее время по ценности с бешлыками8»9.

К бесплатной раздаче средств иерусалимцы быстро привыкли, а между тем деньги из России вдруг перестали поступать. Это были обычные бюрократические проволочки. Сердясь на неаккуратную высылку процентов, хозяйственная Мария Михайловна пригрозила Азиатскому департаменту МИД, что заберет обратно вложенные в банк средства10. Еще одной причиной отсутствия денег был слух, прошедший в Иерусалиме весной 1876 г., что Киселева при смерти и сделала новое завещание. 13 ноября о. Антонин был очень рад получить опровержение и известие из Пензы о том, что Мария Михайловна «и не думала делать нового распоряжения о своем капитале в 25 000 рублей, и дивится, отчего мы тут не получаем проценты с него». Но денег так и не было, они не пришли ни в 1876 году («25 августа. А Киселевского векселя доселе нет! 23 сентября. О деньгах Киселевой ни слуху, ни духу»), ни в следующем году, тем более что началась Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Осенью 1878 г. Антонин решает написать письмо товарищу министра иностранных дел Николаю Карловичу Гирсу («19 августа. Идея письма к г<осподину> Гирсу о Киселевских процентах, приведенная немедленно в исполнение»). Это письмо возымело успех, и 7 октября архимандрит записывает в дневнике: «Из Консульства <пришел> пакет с Киселевскими процентами за два года. Наконец-то!».

Финансовая нестабильность и непостоянство получения средств сильно огорчали о. Антонина, так что он писал: «Вторник, 23 июня 1881. Не выйти мне никогда из долгов. Это ясно, как день, а лучше сказать: непроглядно темно, как ночь»11. Однако Мария Михайловна помогала все время, направляя архимандриту Антонину дополнительные средства: «Всех Святых. 7 июня 1881 г. Г-жа Богданова с 100 р. от М.М. Киселевой»12. Интересно, что переписка между архимандритом Антонином и Киселевой велась очень активно, об этом говорит не только сам дневник, но и упоминания о том, что о. Антонин считал необходимым копировать страницы писем, получаемые из Пензы13.

Впоследствии перевод средств стал более бесперебойным, и архимандрит в дневнике лишь указывает приходящие суммы, сетуя на инфляцию: «Пятница, 30 октября 1881. Возвращаясь домой, на своей ограде встретил Ханна-Хури14 с киселевским золотом. 267 3⁄4 наполеондоров вместо бывших когда-то 307. Что делать. Виноваты все болгаре, уронившие наш досточтимый рубль на полтину. Терпение». «Вторник, 27 марта 1884. Кавас консульский с пакетом и 120 1/2 наполеондорами Киселевскими». «Среда, 26 марта 1886. Из консульства Киселевские проценты за истекший год».

Наконец, уже после смерти Марии Михайловны, о. Антонин несколько раз упоминает свою благотворительницу в дневнике. 8 января 1888 г. А.Д. Богданова передает икону, пожертвованную Киселевой на Елеон. Еще через месяц, 8 февраля, возвращается письмо, написанное в Пензу, и Антонин заключает Sic 15 transit gloria mundi. И, наконец, 13 апреля того же года Якуб Хури приносит пачку кредиток из консульства – «Это целая киселевская тысяча, на сей раз доставленная неразменно».

Среди церквей М.М. Киселевой в Пензе особенно выделялся величественный пятиглавый Троицкий храм в Спасо-Преображенском монастыре. Здание было устроено над могилой почившего мужа Марии Михайловны, состояло из двух этажей и включало пять престолов. Престол Рождества Христова в нижнем подземном этаже «и устройством своим, и украшением, и даже размерами совершенно был подобен Палестинскому Вифлемскому храму»16. Одной из наиболее почитаемых святынь была икона Рождества Христова, присланная Киселевой митрополитом Мелетием из Иерусалима17.

Митрополит Мелетий

Митрополит Петры Аравийской, наместник Иерусалимского Патриарха Мелетий (1786–1868) на протяжении почти 50 лет был духовником русских паломников в Святом Граде и широко известен в России, которой служил по мере сил и уменья. Он вел обширнейшую переписку, его корреспондентами были фрейлины императрицы Марии Александровны и благотворительницы в самых удаленных уголках империи, жертвовавшие самые малые суммы. Архимандрит Антонин в некрологе, посвященном преосвященному Мелетию, называя почившего «простец о Господе», «владыка-духовник», писал, что «когда не было в Иерусалиме ни Миссии русской, ни консульства, преосвященный Мелетий, можно сказать, был всё для русских». Мелетий «умел привлечь к себе и благородных и простонародных высокою, апостольскою кротостью, неизменным спокойствием духа, светлым взглядом на жизнь...». О. Антонин упомянул и прозвище митрополита: «Русские люди, особенно из простого народа, называли его коротко и просто «святый Петр»18... Впрочем, слово святый принималось в прямом, определенном смысле, и мысль о святом, живом человеке не только привлекала, но как бы приковывала к преосвященному Мелетию простые и добрые сердца. Не меньшее значение имел в Бозе почивший и в глазах местного населения христианского, которое не иначе и называло его, как Мутраннур, т. е. «архиерей света», или Огня Благодатного, каждогодно износимого им в Великую Субботу из Гроба Господня»19.

Престол во имя Рождества Христова был освящен 26 декабря 1855 г., и это позволяет предположить, что материальная помощь М.М. Киселевой Иерусалимскому Патриархату, как и знакомство с митрополитом Мелетием состоялось в начале 1850-х годов.

Александра Радищева

Самым значимым и крупным даром Марии Михайловны Святой Земле стал храм Спасителя на горе Свержения в Назарете. В письме обер-прокурору Святейшего Синода К.П. Победоносцеву от 14 августа 1884 г. Киселева писала: «Я всегда любила святые места Иерусалима и желала туда ехать и быть полезной, сколько будет мне возможно»20. Со свойственной обстоятельностью в подходах к делам, Мария Михайловна отправила в Палестину свою племянницу А.С. Радищеву, «девушку серьезных лет, верующую и умную, которая поехала с радостью и прожила три года»21 (Александра Степановна по отцовской линии была племянницей Александра Николаевича Радищева, автора знаменитого «Путешествия из Петербурга в Москву»). С 1860 г. Радищева помогала Киселевой во всех делах. В Палестине, судя по дневнику о. Антонина, она впервые появляется в 1869 г. и с тех пор часто упоминается. Окончательно Александра Степановна уезжает из Иерусалима в Пензу 15 марта 1876 г., получив сообщение, что М.М. Киселева находится при смерти.

Годы, проведенные Радищевой в Святой Земле, были наполнены молитвой, паломни- чествами и встречами. Так, у Патриарха Иерусалимского Радищева познакомилась с одним из выдающихся иерархов Иерусалимской Православной Церкви митрополитом Назаретским Нифонтом (?–28.12.1897), выделявшимся своими прорусскими убеждениями. Мария Михайловна считала, что «всем обязана» митрополиту, поскольку он «принял на себя все труды по строению храма, выхлопотал фирман у султана строить, место большое для сада»22.

Храм в память неудавшегося свержения Спасителя со скалы, построенный на средства М.М. Киселевой

Храм в Назарете был освящен митрополитом Нифонтом 15 мая 1880 г. На следующий день после торжеств Высокопреосвященный пастырь написал в Пензу письмо «Боголюбивой, избранной Богом в сотрудницы Великой Благодетельницы» А.С. Радищевой, в котором сугубо благодарил М.М. Киселеву за храм, присланную утварь, ризницу, материи и митру23.

Построенный для греков, храм сразу же стал восприниматься как русский. Более того, о. Антонин начинает обдумывать под него целый проект. Это потом, немного позже, когда начальник Миссии станет настоящим «создателем сакральных пространств», за его приобретениями, археологическими исследованиями, строительством странноприимных домов и храмов без труда можно будет увидеть богословские идеи и глубокую и точную религиозную интуицию24. А пока что, уставший в семилетней борьбе с Азиатским департаментом МИД за само существование Русской Духовной Миссии, он вынужден наблюдать со стороны за строительством храма. И наблюдать не без зависти...

Архимандрит не присутствовал на освящении храма, хотя и благословил А.Д. Богданову перед «сухопутьем», дорогой в Назарет, и менее чем через полгода приехал на север сам. Идея сделать женский монастырь, видимо, уже обсуждавшаяся в среде Русского Иерусалима, записывается в дневник 3 ноября 1880 г.: «Хорошо рисуется вдали Русский храмик. Ну, что ж? Разве завести в Назарете, в самом деле, свою Русь православную, самодержавную?». Помолившись в храме у источника и осмотрев все святыни города, о. Антонин поднимается на гору Свержения и описывает постройку: «Р у с с к а я церковь, очень красивенькая, с блестящим, весьма изящным, иконостасом, но бумажными иконами. Места проектированных построек. Местность славная. Отчего, в самом деле, не быть тут многим обителям Русских Назаретских Сестер! Весь Св. Град перед глазами, а на Востоке выглядывает и светоносный Фавор. Что лучше? Иссмотренные, исхожденные Христом места!». Архимандрит Антонин основанием русского монастыря собирался «ответить» известному католическому проповеднику и миссионеру, священнику Ратисбонну, основавшему в Германии вместе с братом Теодором женский орден Сестер Богоматери Сионской и построившему несколько монастырей Сестер Сиона в Святой Земле. К сожалению, антониновский замысел не был осуществлен. Русские паломники лишь по определенным праздникам посещали Галилею и Назарет (чаще всего на Благовещение и Преображение), это было далеко и небезопасно. Благотворителей, подобных Ротшильду, оказывавшему помощь Ратисбонну, у о. Антонина никогда не было, а ручеек русских пожертвований был, честно говоря, скуден.

В 1882 г. было основано Православное Палестинское Общество, и Мария Михайловна Киселева, ставшая его членом, позаботилась о своем детище, выделив 5-тысячный капитал на поддержание храма.

К 25-летнему юбилею Палестинского Общества было издано «Краткое руководство православным русским паломникам, отправляющимся на поклонение святым местам Востока», в котором подробно описано, как паломники посещали Назарет. Это были большие, так называемые «Назаретские караваны», численность которых иногда переваливала за тысячу человек. Паломники в сопровождении кавасов и охраны Общества выходили из Иерусалима и шли пешком так, чтобы успеть прийти в Назарет на праздник Благовещения.

«За помещение и за место для ночлега на постели или нарах с циновкою или иногда на каменном полу ничего не платят, но при стечении многолюдном, чтобы не было беспорядков и борьбы из-за места на ночлег, за кровать и нары паломники платят 1–2 парички, которые употребляются на дальнейшее оборудование подворья <Палестинского Общества>. Бедные паломники кипяток для чаю получают даром из двух нагреваемых котлов. Горячий борщ или суп приготовляются на подворье с платою за тарелку по 1 паричке. Хлеб паломники покупают сами у местных торговцев, для еды пользуются своими ложками, а в крайнем случае и своею посудою: чайниками, чашками и т.п.

Караваны остаются два дня в Назарете. В первый день отдыхают, присутствуют за богослужением в греческом Благовещенском храме, посещают митрополию, малую гору Свержения, где имеется церковь, построенная на средства щедрой жертвовательницы Св. Земли М.М. Киселевой, большую гору Свержения, откуда паломники любуются очаровательным видом на Фавор, Кармил, малый Ермон, Наин, Аэндор, Фуле и Ездрелонскую долину, присутствуют при торжественной вечерне в храме Благовещения, поют праздничную всенощную на подворье и готовятся к причащению Св. Таин»25.

Войны, революции и другие нестроения XX в. привели к тому, что к началу XXI в. храм был сильно разрушен и предан забвению. Почти забытым оставалось имя его попечительницы и устроительницы М.М. Киселевой. Развитие археологии в Израиле и проведение раскопок подтвердило древнее почитание места, на котором стоит храм, были найдены фундаменты храма францисканцев, разрушенного в XVII в. При этом необычная архитектура способствовала активному распространению заблуждения, что храм Киселевой и есть францисканский храм страха Марии (Our Lady of the fright, Mary’s fear, Notre Dame de l’Effroi).

Однако в современной отечественной историографии также возникла гипотеза, напрямую касающаяся Киселевской церкви. Известный пензенский историк, автор единственной на сегодня монографии о М.М. Киселевой – А.Ф. Головина – высказала предположение, что Иван Егорович Забелин, русский археолог и историк, специалист по истории города Москвы, член-корреспондент Императорской академии наук, а позднее почетный член Императорской академии наук, инициатор создания и товарищ председателя Императорского Российского исторического музея имени императора Александра III, тайный советник – по поручению М.М. Киселевой не только бывал на Святой Земле, но и «поставил иконостас и поправил позолоту» в Назаретском храме26. К сожалению, эта надуманная версия подхвачена сегодня и в некоторых путеводителях27.

Личность Забелина настолько хорошо известна и изучена, что сам факт паломничества в Палестину не прошел бы мимо его историографов, более того, нет никаких подтверждающих эту поездку документов. Достоверно известно другое. Закончив Преображенское училище в Москве, Забелин не смог продолжить образование из-за недостатка средств, и в 1837 г. поступил на службу в Оружейную палату канцелярским служителем второго разряда. В 1848 г. он получил место помощника архивариуса в Дворцовой конторе. Одновременно Забелин работал преподавателем истории в Константиновском межевом институте. Так что именно финансовые проблемы толкали молодого женатого ученого на поиск дополнительного жалованья. И в 1842–1850 гг. Забелин вел дела по имению А.Г. Киселева28. 23 июня 1845 г. Иван Егорович даже пересказывает в своем дневнике рассказ Киселева о примере допетровского барства губернаторов29.

В письме от 16 мая 1880 г. митрополит Ни- фонт упоминает «добрейшего Ивана Егоровича», к которому привык и которого «жаль провожать из Назарета»30. Это и дало основание А.Ф. Головиной считать, что речь идет о Забелине. Между тем, это был мастер из Пензы Иван Григорьевич Сабуров, неоднократно упоминаемый в дневнике архимандрита Антонина. Именно он был послан М.М. Киселевой наблюдать за строительством храма в Назарете, он же заменил бумажные иконы, поставил и поправил иконостас через четыре года после освящения.

В 2010 г. после ремонтно-восстановительных работ храм М.М. Киселевой был переосвящен в честь Воздвижения Креста Господня.

Греческий монастырь пророка Елисея в Иерихоне

Еще один храм, построенный на средства М.М. Киселевой, находится в Иерихоне. Это греческая церковь св. пророка Елисея. Упоминаемая выше А.Ф. Головина считала, что церковь не была построена на деньги Марии Михайловны. Это мнение основывается на том обстоятельстве, что в пензенских архивах Киселевой не обнаружены документы о постройке храма в Иерихоне и, видимо, на словах митрополита Нифонта, обращенных к А.С. Радищевой в упоминаемом выше письме: «Молю Бога помочь и Вам выстроить храм в Иерихоне во имя пророка Елисея»31. Но свидетельства убедительные есть. Это, во-первых, дневник архимандрита Антонина и, во-вторых, материалы Императорского Православного Палестинского Общества. Единственная поправка, которая возможна, – храм был построен совместно с еще одной паломницей и благотворительницей из Пензы, близкой знакомой и даже помощницей М.М. Киселевой – А.Д. Богдановой.

Александра Дмитриевна происходила из известного рода Мосоловых, рано, в 1843 г., овдовела, и в память о своем супруге Александре Михайловиче Богданове (1808–10.08.1843) построила в с. Щепотьево каменный храм Живоначальной Троицы с приделами в честь Покрова Пресвятой Богородицы и во имя свт. Митрофана Воронежского. Храм освящен в 1852 г., а в 1899 г., уже после смерти Александры Дмитриевны, и видимо, по ее завещанию к храму была пристроена деревянная отдельно стоящая колокольня.

Богданова обладала твердым характером, отвагой и смелостью, она не побоялась пойти против своего дяди Аркадия Федоровича Мосолова, попытавшегося отнять у нее состояние, подала иск в суд и выиграла дело. Более того, после смерти А.Ф. Мосолова его состояние перешло Александре Дмитриевне. В дядином селе Тархове в 1854 г. Богданова на свои средства расширила деревянный храм во имя Рождества Христова и в память об отце устроила придел во имя великомученика Димитрия Солунского. Пензенские краеведы «теряют» Богданову в 1869 г., и это правильно, потому что она появляется в Иерусалиме, живет в греческом Архангельском монастыре в Старом городе.

На протяжении десятилетий переписка о. Антонина с Марией Михайловной Киселевой шла через Богданову, она фактически была ее доверенным лицом в Святой Земле. Более того, сведения об Александре Дмитриевне встречаются в дневнике святителя Николая (Касаткина), просветителя Японии, который во время своего паломничества 1870 г. в Святую Землю познакомился с ней, и потом, когда в 1895 г. в Палестину на поклонение святым местам владыка Николай направил Иоанна Кавамото, первого японца, оставившего свои воспоминания об Иерусалиме, тот привез «от госпожи Богдановой, тайной постриженицы, иерусалимские четки ее с четырьмя малахитовыми зернами»32.

С 1873 г. Богданова имеет собственный дом с садом и участком в Иерихоне – достаточно вместительный и комфортабельный для того, чтобы в нем даже останавливался гостить патриарх Иерусалимский. Что касается иерихонского храма, то с IV в. на земле Иерусалимской Патриархии существовала церковь во имя пророка Елисея, упомянутая в Хождении Сильвии Аквитанки (384) и изображенная на Мадабской мозаичной карте (VI в.). А средства для строительства нового храма, очевидно, были предоставлены М.М. Киселевой и А.Д. Богдановой. Архимандрит Антонин в дневнике, например, пишет за 5 лет до освящения храма: «Вторник, 23 июня 1881. S-or Simo передаст известие, что постройка Елисеевской церкви в Иерихоне окончена, и ехать туда им с архитектором не зачем. Уж не написать ли М.М. Киселевой, чтобы церковь-то строила на нашем Русском месте? Вторник, 20 октября 1881. (Поездка в Иерихон). В 2 ч. поехали далее, заверну- ли в Предтечев монастырь. До своего приюта добрались только в 4 часа. Немедленно – чай. Обозрение места. Созерцание бедуинской пля- ски. Посещение киселевской церкви».

Патриарх Никодим

При строительстве были сделаны археологические находки, в том числе – мозаики с надписями, до сих пор опубликованные лишь частично. Храм был освящен патриархом Иерусалимским Никодимом 5 марта 1886 г. и остается греческим.

С другой стороны, уполномоченный Палестинского Общества Д.Д. Смышляев также называет в первую очередь Марию Михайловну. Как писал он 12 февраля 1886 г. в письме к В.Н. Хитрово: «В Иерихоне обнаружил целую русскую колонию. Кроме превосходного дома о. Антонина, я нашел там дома и сады Иоасафа (Плеханова), Богдановой, Сушковой. Киселева построила церковь, которую на второй неделе <Великого> поста Патриарх приедет освящать. К сожалению, она передала ее грекам. Церковь очень хорошенькая. Образа все писаны в России, где и иконостас делан»33.

Словом, Великим постом 1886 г. Словом, Великим постом 1886 г. Патриарх Никодим освятил «греческую» иерихонскую церковь во имя пророка Елисея, построенную на средства русских благотворительниц А.Д. Богдановой и М.М. Киселевой, с греческим «древом Закхея» на церковной аллее. Осенью того же года Антонин отмечает в дневнике: «22 октября 1886. Вечерний звон у пророка Елисея. Туда на молитву. Хорошенькая церковь. Русская служба. Поют г-жа Богданова со своей Марией34».

Так что вопрос с источниками финансирования церкви в Иерихоне нуждается в дальнейшем исследовании, возможно, нас ждут еще новые исторические находки.

Но и это еще не все! Из дневника о. Антонина мы узнаем, что в 1880 г. Мария Михайловна Киселева в разгар строительства церкви Вознесения на Елеоне пожертвовала Антонину 900 рублей, попросив лишь взамен «икону Св. Троицы, величиною в аршин, в благословение ее военному лазарету или другому какому богоугодному заведению». В дневниковой записи это выглядит так: «Пятница, 18 января. А.Д. Богданова с депозитом в 900 р. от Марьи М. Киселевой. Наконец, всем препятствиям конец. Вторник, 26 февраля. Ал. Дм-а с письмом от М.М. Киселевой, соизволившей на обращение ее 9-ти Екатерин на Елеонскую церковь. Вторник, 1 апр. 1880. Г-жа Богданова с мастером Ив. Григ. Сабуровым (тем самым, который участвовал в создании церкви в Назарете. – Р.Б.), доставившим мне письмо от М.М. Киселевой. Суббота, 7 июня. Г-жа Богданова с Екатериной от М.М. Киселевой. Выпал же такой щедрый и ласковый для моего Елеона день».

Интересно, что мастер И.Г. Сабуров упоминается в дневнике Антонина в 1883 г. и по поводу елеонского иконостаса. «Воскресение, 26 июня. Письмо от Сабурова из Пензы. Иконостас отправлен 29 мая в Одессу в 11-ти сундуках, и теперь вероятно уже плывет где-нибудь в море. Остается выслать мастеру 640 рублей. Где взять таковые?». Деньги Антонин, конечно, нашел, но новорусским стилем пензенского иконостаса остался недоволен. «Пятница, 15 июля. Открыли один из ящиков иконостасных, и нашли в нем 4 quasi-колонны, сочиненные в руськом фкусе, что меня, говоря языком Пиндара, взорвало. Где нашему брату учить таких мазтероф! И в ус себе не дуют! Иконы оказались сносными. Золотой фон везде выдержан. Хоть уж в ефтом сделана уступка!».

Мы находим «пензенское влияние» и в том, что с 1871 (по некоторым источникам 1869) по 1879 гг. врачом Русской больницы, содержавшейся на средства императрицы Марии Александровны, был Никитин Александр Алексеевич, работавший по возвращении в Россию врачебным инспектором Пензенской губернии.

Необходимо также сказать, что М.М. Киселева оказывала помощь основательнице первой русской школы в Святой Земле Елизавете Федоровне Бодровой. Как сама Киселева, так и Бодрова, обе были духовные дочери митрополита Петры Аравийской Мелетия, о котором сказано выше35.

Наконец, благотворительность Марии Михайловны не миновала Императорского Православного Палестинского Общества. В отчете, зачитанном 2 декабря 1882 г. секретарем Общества М.П. Степановым, говорилось: «Первоначальная деятельность Православного Палестинского Общества должна была выразиться прежде всего во внутреннем его устройстве и затем в наибольшем распространении знакомства с ним, на что пришлось употребить летние месяцы. Плодами этой послед- ней деятельности мы только теперь начинаем пользоваться. Число лиц, выразивших желание быть причисленными к Обществу, доходит ныне до 172, цифра же денежных пожертвований дошла до 8635 рублей. Из среды светских лиц, выказавших особенно теплое сочувствие Обществу, нельзя не упомянуть о генерал-майоре Владимире Васильевиче Валошинове, принесшем первый дар Обществу, и о Марье Михайловне Киселевой, имя которой так знакомо всем бедствующим православным на Востоке. Да поможет нам Господь Бог в деле, которое мы начали во имя Его»36.

..Справа от Порога Судных Врат, заглубленный в восточную стену основной базилики. Александровского подворья и выделенный сверху карнизом с семью консолями, чернеет лабрадоровыми поминальными досками мемориал Императорского Православного Палестинского Общества.

Идея мемориала складывалась постепенно. Первые восемь поминальных досок были установлены уже к моменту освящения Порога и всего Русского Дома 5 сентября 1891 г. Черные доски с именами, написанными золотыми буквами, заполняют все пространство стены над аркасолием и вокруг него. Они расположены в хронологическом порядке, по времени кончины поминаемых лиц, слева направо и сверху вниз.

Может быть, неслучайно мемориал соединил доску No5 («Марья Михайловна Киселева † 6 декабря 1887 г.») и No14 («Митрополит Назаретский Нифонт † 28.12.1897»): оба были Почетными членами ИППО и много сделали для утверждения русского присутствия в Святой Земле.

Митрополит активно сотрудничал с Палестинским Обществом в создании русских школ в своей епархии, благословил основание и освятил в 1886 г. Назаретскую мужскую учительскую семинарию, построил, как мы видели, на средства М.М. Киселевой храм на горе Свержения в Назарете, содействовал обновлению и украшению силами Палестинского Общества храма Благовещенья над источником Пресвятой Девы.

Мария Михайловна Киселева, начавшая благотворить Востоку в 1850-х годах, осталась в истории своими крупнейшими пожертвованиями: 100 тыс. рублей для помощи православным бедным Болгарии, Греции, Палестины; 50 тыс. рублей Императорскому Православному Палестинскому Обществу; 25 тыс. рублей Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. Менее значительных пожертвований было очень и очень много. В целом, масштаб ее благотворения Святой Земле уникален и не имеет аналогов.

______

Источники

1 См. о нем подробнее: Головина А.Ф. Великая благотворительница. Пенза, 2018. С. 14–34.

2 Лисовой Н.Н. Святая Земля: история и наследие. Пятое Евангелие (Слово к читателю) / Святая Земля: история и наследие. Православный путеводитель. М.-СПб., 2015. С. 11–14.

3 Благовещенский Н.А. Среди богомольцев. Наблюдения и заметки во время путешествия по Востоку. Изд. 2. СПб., 1872. С. 283.

4 Антонин (Капустин), архимандрит. Из Иерусалима (7-го июля 1875 года) / Антонин (Капустин), архимандрит. Из Иерусалима. Статьи, очерки, корреспонденции / Сост., коммент., вступит. статья Р.Б. Бутовой. М., 2010. С. 167.

5 Имеется в виду императрица Мария Александровна.

6 Антонин (Капустин), архимандрит. Из Иерусалима. От Иерусалимской Духовной Миссии / Антонин (Капустин), архимандрит. Из Иерусалима. Статьи, очерки, корреспонденции. С. 182.

7 Пиастр турецкий или Гуруш – монета, введенная султаном Сулейманом II в 1687 г., чтобы заменить обращавшиеся тогда в Турции австрийские талеры. В XIX в. стал монетной единицей, весил 1,202 грамма и равнялся почти 1/4 франка. Из серебра чеканили монеты в 20 (меджидие), 10, 5, 2, 1, 1/2 пиастров, из золота в 500, 250, 100, 50 и 25 пиастров. Монеты подразделялись на 40 пар и из меди чеканили номиналы в 40, 20, 10, 5 и 1 пар.

8 Бешлык, или бехлик (от турецкого «беш» – пять) – серебряная турецкая монета в пять пиастров или гурушей (около 321⁄2 коп.).

9 Антонин (Капустин), архимандрит. Из Иерусалима (письмо в редакцию). Миссии / Антонин (Капустин), архимандрит. Из Иерусалима. Статьи, очерки, корреспонденции. С. 275.

10 Антонин (Капустин), архимандрит. Дневник за 13 марта 1875 г.

11 Антонин (Капустин), архимандрит. Дневник. Год 1881 / Сост., подг. текста Лисовой Н.Н., Бутова Р.Б. М., 2011. С. 117.

12 Там же. С. 110.

13 25 июля 1878 г. Копирование писем г-жи Киселевой.

14 Хури Ханна – драгоман Русского консульства в Иерусалиме.

15 Лат. «Так проходит мирская слава»

16 Головина А.Ф. Великая благотворительница. С. 58.

17 Там же. С. 61.

18 Именование «Святый Петр», закрепившееся за митрополитом Мелетием, представляет собой простонародное русское искажение его официального греческого титула: Святой <епископ> Петры <Аравийской>. Сокращение и дало по-русски: Святой Петр.

19 Антонии (Капустин), архимандрит. Из Иерусалима. Статьи, очерки, корреспонденции. С. 371-372.

20 Головина А.Ф. Великая благотворительница. С. 172–173.

21 Там же. С. 173.

22 Там же. С. 172.

23 Там же. С. 171.

24 См.: Бутова Р.Б., Лисовой Н.Н. Формирование сакрального пространства Русской Палестины. По материалам дневника архимандрита Антонина (Капустина) // Религии мира. История и современность. 2006–2010. М., 2012. С. 522–554.

25 Краткое руководство православным русским паломникам, отправляющимся на поклонение святым местам Востока: Константинополь – Афон – Яффа – Иерусалим – Вифлеем – Иордан – Хеврон – Назарет – Синай – Маттарие. Изд. Императорского Православного Палестинского Общества. СПб., 1907. 46 с.

26 Головина А.Ф. Великая благотворительница. С. 99.

27 Полторак Юрий. Назарет и окрестности. Модини. 2013 С.294

28 Забелин И.Е. Дневники. Записные книжки. М., 2001. С. 294.

30 Головина А.Ф. Великая благотворительница. С. 172.

31 Там же. С. 171.

32 Дневники св. Николая Японского. В 5 т. / Сост. К. Накамура. СПб., 2004. Дневник. 26 декабря 1895/7 января 1896 года.

33 Россия в Святой Земле. Документы и материалы: В 3 тт. / Сост., коммент., вступит. статья Лисовой Н.Н. М., 2017. Т. 1. С. 717.

34 Послушница А.Д. Богдановой, М. Шимкевич.

35 См. Дневник Антонина от 16 июля 1875: «Г-жа Радищева с письмом от М.М. Киселевой. Приказано мне выдавать по 30 р. сер. в год Бадровой».

36 Отчет Православного Палестинского Общества за 1882–1883 год. СПб., 1883. С.

Пензенские епархиальные ведомости №7 (1517) июль 2019. С.2-15