Самарский отдел Императорского Православного Палестинского Общества

Самарский Отдел Императорского Православного Палестинского Общества был открыт 25 апреля 1910 года. Это был 50-й по счету отдел Общества, после него открылись еще только 2 отдела - во Владикавказе (1911) и Чите (1916).

"Самарские епархиальные ведомости" описывали это событие так:

"Буди благословенна Десница нашего благостнейшего Архипастыря, давшего предложение об открытии Отдела в Самаре! На предложение Владыки не могло не откликнуться первее всего духовенство, явившееся на вышеназванное собрание в преимущественном большинстве! И не только духовенство, но и многие из светских лиц, дворянства, купечества и мещан—выразили желание быть полезными членами этого Общества. Так напр., мы видели в залах Владыки на собрании: г. Губернского Предводителя Дворянства, егермейстера Двора Его Императорского Величества А.Н. Наумова, князя Сумбатова. Директоров Банков, редактора „Голоса Самары" г. Богушевскаго. Директора народных училищ и много других лиц из разных классов общества.

Пред началом собрания хором Архиерейским были пропеты стихиры Пасхи и Его Преосвященство, благословив присутствующих, обратился к ним с сердечной речью.<...> Губернский Предводитель Дворянства в ответной, горячей, прочувствованной речи благодарил Владыку, как инициатора такого святого дела, в которое он, как и все верят, и исполнять которое составляет для него, святой долг, а быть членом Отдела — великую честь. Затем Владыка объявил Отдел открытым.

Тотчас же начали делать заявления о желании: записаться членами. Приступлено было к избранию должностных лиц Отдела. Избраны были единогласно: Председателем Отдела — Его Преосвященство, Преосвященнейший Константин, Епископ Самарский и Ставропольский, Товарищем Председателя — Самарский Губернский Предводитель Дворянства, Егермейстер Двора Его Императорского Величества А. Н. Наумов, казначеем — Директор Самарского Отделения Волжско-Камского Банка, кандидат коммерции Н. И. Данилов, кандидатом к нему — священник Самарского Казанского собора П. Г. Благовестов. Делопроизводителем назначен был, по усмотрению Преосвященного Председателя, секретарь Самарской Духовной Консистории П. И. Зорин. Членами Ревизионной комиссии были избраны князь В. И. Сумбатов, благочинный градо-Самарских церквей, протоиерей: Г. М. Фармаковский и настоятель Троицкой церкви г. Самары протоиерей А. В. Жданов".

Там же приводился список членов вновь созданного отдела.

Список членов Самарского Отдела Императорского Палестинского Общества.

А) Действительные члены с ежегодным взносом:

1) Преосвященный Константин, Епископ Самарский и Ставропольский ....... 25 руб.

2) Самарский Губернатор, Камергер Двора Его Императорского Величества, Владимир Васильевич Якунин ....... 25

3) Преосвященный Тихон, Епископ Уральский ...... 25

4) Начальник Самарско-Уральского Управления Земледелия и Государственных Имуществ Князь Владимир Иванович Сумбатов ...... 25

5) Жена Губернского Предводителя Дворянства Анна Константиновна Наумова ....... 25

6) Гражданский Инженер Платон Васильевич Шаманский ....... 50

7) Дворянин Николай Вадимович Осоргин ....... 25

8) Дворянка Надежда Васильевна Батюшкова ....... 25

9) Дворянин Сергей Александрович Богушевский ..... 25

10) Игумения Самарского женского монастыря Серафима ......... 25

11) Самарский купец Алексей Ильич Егоров ..... 25

12) Священник Поселка „Новый Оренбург“ г.Самары Стефан Феодорович Богородицкий ..... 25

Б) Члены сотрудники:

а) Пожизненные с единовременным взносом:

1) Самарский Губернский Предводитель Дворянства, Егермейстер Двора Его Императорского Величества, Александр Николаевич Наумов ...... 200 руб.

2) Потомственный почетный гражданин Иван Яковлевич Соколов ...... 200

3) Самарский купец Иван Степанович Основин ..... 200

4) Самарский купец Григорий Арефьевич Долгашев ....... 200.

б) с ежегодным взносом:

1) Потомственная почетная гражданка Августа Варсонофьевна Булычева .... 10 руб.

2) Статский Советник Николай Николаевич Розанов .... 10

3) Директор Самарского Отделения Волжско-Камского Банка, Коллежский Секретарь Кандидат Коммерции Николай Иванович Данилов ..... 10

4) Инженер путей сообщения Сергей Викторович Смирнов ...... 10

5) Ректор Самарской Семинарии Архимандрит Виссарион .....10

6) Начальница Епархиального женского училища Аполлинария Михайловна Кильдюшевская .... 10

7) Инспектор Классов Самарского Епархиального женского училища Протоиерей Александр Александрович Меньшов ......... 10

8) Потомственная дворянка Параскева Николаевна Наумова ...................... 10

9) Статский Советник, директор 1-й гимназии Александр Иванович Павлов .................... 10

10) Священник градо-Самарской Воскресенской церкви Василий Иванович Красносамарский .................... 10

11) Настоятель градо-Самарской Ильинской церкви, Протоиерей Павел Петрович Виноградов .................. 10

12) Настоятель Самарского Казанского Собора, Протоиерей Афанасий Алексеевич Рождественский ........ 10

13) Протоиерей Ильинской церкви г. Самары Иоанн Галактионович Беневольский ..................................... 10

14) Духовник Самарской Духовной Семинарии Александр Константинович Волковский ............................. 10

15) Потомственный почетный гражданин Александр Михайлович Сурошников .......................................... 10

16) Священник градо-Самарской Воскресенской церкви Павел Андреевич Введенский .............................. 10

17) Свящ. Ильинской церкви г. Самары Иоанн Петрович Смирнов................................................................... 10

18) Священник Самарского Казанского Собора Павел Гаврилович Благовестов.......................................... 10

19) Священник Самарского Вознесенского Собора Михаил Александрович Виноградов .............................. 10

20) Протоиерей Самарского Вознесенского Собора Кронид Феодорович Иванов ......................................... 10

21) Священник Самарского Вознесенского Собора Андрей Иоаннович Розов ................................................. 10

22) Протоиерей Успенской церкви г. Самары Алексей Стефанович Орлов ................................................... 10

23) Протоиерей, настоятель Спасо-Преображенской церкви г. Самары Феодор Иванович Благовидов ...... 10

24) Настоятель Самарского мужского монастыря, Игумен Иннокентий...................................................... 10

25) Ключарь Самарского Кафедральнаго Собора, Протоиерей Сергей Алексеевич Диомидов................ 10

26) Настоятель Воскресенской церкви г. Самары, Протоиерей Николай Иванович Воронцов .................. 10

27) Самарский купец Дмитрий Михайлович Коренев ............................................... 10

28) Купеческая вдова Мария Ефимовна Ромашева .................................................... 10

39) Вдова аптекаря Мария Михайловна Позерн ........................................................... 10

30) Настоятель Самарской Покровской церкви Евгений Николаевич Веригин ........... 10

31) Настоятель Самарской Троицкой церкви Арсений Васильевич Жданов ................ 10

32) Потомст. дворянка Вера Петровна Обухова ................................................................10

33) Протоиерей Самарского женского монастыря Гавриил Михайлович Фармаковский .............. 10

34) Коллежский ассесор Петр Иванович Зорин ................................................................ 10

35) Дворянка Мария Сергеевна Неплюева .......................................................................... 10

36) Протоиерей Квинтилиан Александрович Софотеров ...................................................10.

В члены Отдела записалось сначала 44 человека, а потом изъявили желание еще 8 человек, всего, таким образом, в настоящее время членов Отдела состоит 52 лица. Членских взносов поступило 1485 руб.

__________

Источник: Самарские епархиальные ведомости № 9, 1 мая 1910. С. 551-561.

Дадим несколько штрихов к биографии некоторых членов Самарского отдела Императорского Православного Палестинского Общества, вступивших в его ряды при учреждении нового отдела.

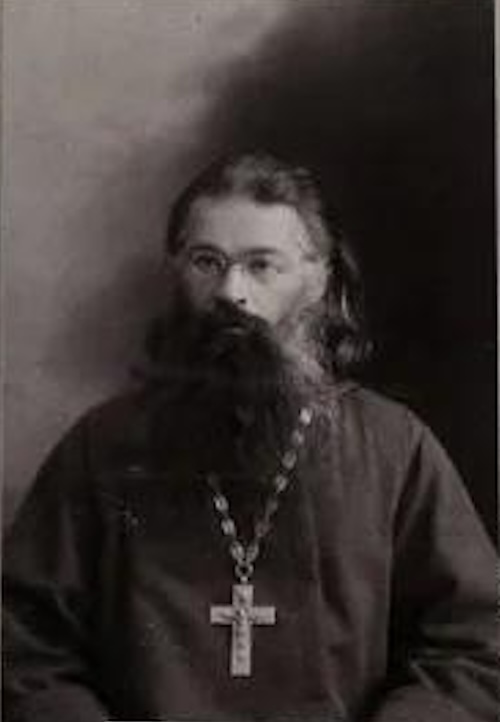

Епископ Самарский и Ставропольский Константин (Булычев).

На широкой ленте справа виден членский знак ИППО.

Отдел ИППО в Самаре при открытии возглавил епископ Самарский и Ставропольский Константин (в миру Кирилл Иоакимович Булычев, 3 декабря 1858 [4 января 1859], Орлов, Вятская губерния — 26 июня 1928, Москва). Будущий владыка происходил из зажиточной купеческой семьи. Мать его Августа Варсонофьевна Булычёва тоже вступила в ИППО членом-сотрудником.

Первоначально епископ Константин получил светское образование в Санкт-Петербургском университете, окончив его со степенью кандидата математических наук и поработав некоторое время банковским служащим. Через несколько лет поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию, по окончании которой со степенью кандидата богословия был назначен смотрителем Санкт-Петербургского Александро-Невского духовного училища, ректором Витебской духовной семинарии, затем Киевской духовной семинарии. В 1901 г. хиротонисан во епископа Гдовского, викария Санкт-Петербургской епархии. В 1904 г. назначен епископом Самарским и Ставропольским, а в 1911 г. – епископом Могилевским и Мстиславским (с 1919 г. – Могилевским и Гомельским). В 1915 г. возведен в сан архиепископа. Член Поместного собора Православной российской церкви 1917—1918 годов. В 1919-1920 гг. находился под арестом за выступления против советской власти.

С 1922 г. перешел в обновленческий раскол, в 1925 г. выступил одним из основоположников т.н. «григорианского» раскола. Скончался без воссоединения с Патриаршей Церковью 26 июня 1928 г. в Москве (по некоторым источникам данные о дате и месте смерти неизвестны.

Владимир Васильевич Якунин — самарский и екатеринославский губернатор

Самарский губернатор Владимир Васильевич Якунин (13 ноября 1855, Одесса - 8 марта 1913, Екатеринославль) был назначен на эту должность вместо убитого в марте 1906 года террористами губернатора И.Л. Блока. Это было дерзкое убийство для довольно крупного города Поволжья. Для усмирения волнений требовался человек решительный, волевой, твердый. Выбор пал на В.В. Якунина, уроженца г. Одессы, участника русско-турецкой войны 1877-78 гг., после выхода в отставку вернувшегося в родной город, где у него было крупное имение, и занимавшего разные выборные должности в земстве и судах Херсонской губернии, куда входила Одесса. Избирался предводителем дворянства Одесского уезда. Много занимался благотворительностью, пользовался большим уважением. В 1901 году Одесское уездное собрание постановило повесить его портрет в зале заседаний земской управы и открыть в Одесском уезде низшую ремесленную школу его имени. В этом же году Владимир Васильевич стал попечителем земской грязелечебницы на Хаджибейском лимане.

В 1903 году Якунин перешел на работу в структуру учреждений ведомства МВД. Министр внутренних дел Пётр Столыпин посчитал его кандидатуру подходящей на должность самарского губернатора и утвердил Якунина в этой должности 12 августа 1906 года, в Самару новый губернатор прибыл 12 сентября. Он принял ряд жестких мер для контроля над бунтарскими настроениями, что позволило постепенно нормализовать обстановку. Но эсеры не прекращали охоту на самарских чиновников, организовав убийство начальника жандармского управления и охранного отделения. Сам Якунин не особо беспокоился о своей безопасности, привез в Самару свою жену, которая активно помогала ему в общественной и благотворительной деятельности. Владимир Васильевич много сделал для благоустройства города, что создало ему репутацию дельного губернатора, умеющего подбирать способных сотрудников. Он был на хорошем счету у правительства и у министра Столыпина, был награжден многими орденами, его карьера была успешной, 6 мая 1910 года он стал гофмейстером двора его императорского величества.

Самарцы разных сословий надолго сохранили признательность губернатору за его деятельность на благо края. После того, как 23 августа 1910 года Якунин был переведен из Самары в Екатеринослав (ныне Днепропетровск) исполняющим дела губернатора, Самарская городская дума выступила с ходатайством о присвоении Якунину звания почетного гражданина города, в зале заседаний думы повесили его портрет, назвали в честь Якунина улицу в Мещанском поселке и учредили стипендию его имени в торговой школе. Торжественный адрес по поводу присвоения звания почетного гражданина Самары Якунина направили в Екатеринославль в феврале 1911 года.

На посту екатериславского губернатора Владимир Васильевич скончался 8 марта 1913 года от разрыва сердца. С большими почестями гроб с его телом проводили в Одессу, где он завещал себя похоронить, и при большом скоплении народа он был похоронен на Новом христианском кладбище, которое до настоящего времени не сохранилось.

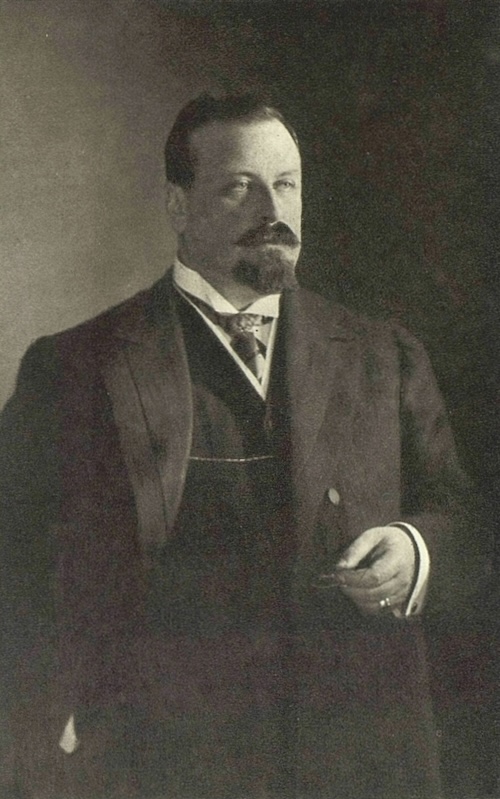

Александр Николаевич Наумов

Самарский губернский предводитель дворянства Ηaумoв Алeкcaндp Ηикoлaeвич (20 сентября 1868, с.Головкино, Кременская волость, Ставропольский уезд, Самарская губерния - 3 августа, Ницца) при открытии Самарского отдела ИППО был избран товарищем председателя. Он возглавлял Дворянское депутатское собрание, был почетным гражданином Ставрополя (ныне Тольятти, 1908) и Самары (1911), известным меценатом, был попечителем Ставропольского реального училища и 2-й Самарской гимназии, членом Самарского местного управления Российского общества Красного Креста, почетным мировым судьей Самарского и Ставропольского уездов, почетным смотрителем Ставропольского городского училища. Возглавлял Аксаковскую комиссию, созданную в честь 50-летия памяти писателя С.Т. Аксакова. В 1908-09 гг. Аксаковская комиссия на собственные средства приобрела имение С.Т. Аксакова в Бугурусланском уезде, отреставрировала парк и дом, где жил Сергей Тимофеевич. Активно благотворительностью и общественными делами занималась жена А.Н. Наумова, также вступившая вместе с мужем в ряды Палестинского Общества, дочь богатейшего купца Анна Константиновна (урожд. Ушкова), которую он очень любил. У них было 6 детей.

Происходил из потомственных дворян. Окончил Симбирскую классическую гимназию в 1887 году с серебряной медалью (золотую получил Владимир Ульянов (Ленин), с которым Наумов в течение шести лет сидел за одной партой) и юридический факультет Московского университета. Начал карьеру в Москве в суде, но после того, как ему пришлось стать свидетелем последствий голода 1891-1892 гг., эпидемии холеры в родительском имении в Головкино, Александр Николаевич решил посвятить себя служению на земском поприще, чтобы помогать простому народу. Он переехал в Самару и служил на разных земских должностях. Будучи землевладельцем Ставропольского уезда Самарской губернии (на 1917 год — 5207 десятин земли с усадьбой при селе Головкине) А.Н. Наумов от Самарского губернского земства в 1909—1916 годах избирался членом Государственного совета. В тяжелые военные 1915-16 годы занимал должность министра земледелия, занимался поставкой продовольствия для фронта. После революции проживал на своей даче в Крыму, затем в эмиграции. Скончался 3 августа 1950 года в Ницце. В 1954-55 гг. в Нью-Йорке был издан двухтомник мемуаров Александра Николаевича Наумова «Из уцелевших воспоминаний. 1868-1917». В Самаре сохранился особняк А.Н. Наумова, построенный в 1905 году известным архитектором Александром Щербачёвым на улице Дворянской (Куйбышева, 151). Этим красивейшим зданием любовался премьер-министр П. А. Столыпин. В настоящее время в нем размещается Дворец детского и юношеского творчества.

Прасковья Николаевна Наумова (урожд. Ухтомская).

Фото: Рыбинский музей-заповедник

Мать А.Н. Наумова Параскева (Прасковья) Николаевна Наумова (урожд. Ухтомская, 20 октября 1840, Вослома, Рыбинский уезд, Ярославская губерния - 11 января 1917, Вознесенское, Кременская волость, Ставропольский уезд, Самарская губерния) вступила в Палестинское Общество в качестве члена-сотрудника. Она была дочерью князя Николая Васильевича Ухтомского. Ее муж Николай Михайлович Наумов (1835 – 1903) три года служил в гусарском Великого Герцога Саксен-Веймарском полку, храбро сражаясь с турками, англичанами и французами в годы Крымской войны (1853-1856). Член первого состава Самарского губернского дворянского депутатского собрания (1851), мировой посредник Ставропольского уезда Самарской губернии, а с 25 сентября 1865 г. был утвержден предводителем дворянства этого уезда (1866 – 1872). Эту должность он занимал до увольнения в отставку по болезни. Параскева Николаевна овдовела незадолго до первой русской революции, ее опорой и утешением стал сын А.Н. Наумов, к тому времени прочно вставший на ноги.

Архимандрит Тихон (Оболенский)

Преосвященный Тихон (в миру Иван Иванович Оболенский; 25 мая [6 июня] 1856, Спасск-на-Студенце, Тамбовская губерния — 8 мая 1926, Москва в период открытия Самарского отдела Императорского Православного Палестинского Общества пребывал в сане епископа Уральского и Николаевского, викария Самарской епархии, был управляющим единоверческими приходами и монастырями. Его духовный путь был необычным. Он происходил из семьи священника Тамбовской епархии, обучался в духовном училище и духовной семинарии, откуда после 5 класса поступил в Императорский Казанский университет на медицинский факультет, стал врачом и даже начал отрицать существование Бога. Несколько лет он прослужил уездным врачом в Елатьме и показал себя как хороший доктор, отзывчивый, доброжелательный, бескорыстный, всегда готовый прийти на помощь богатым и бедным. Жители его очень любили и ценили. Одно обстоятельство не давало им покоя: в уездном городке все были верующими, часто ходили в храмы. И вот как-то городской голова написал письмо Иоанну Кронштадтскому с просьбой помолиться за врача, чтобы тот вновь обрел веру, на что пришла ответная телеграмма: "Молюсь". Вскоре на обеде, устроенном в честь уважаемого доктора, городской голова высказал общее пожелание, что не пристало ему, ведущему образ жизни истинного христианина, быть атеистом. В ту же ночь Иван Иванович много размышлял над сказанными ему словами и пережил незабываемый мистический опыт, а утром спешно поехал на исповедь к Иоанну Кронштадтскому, который благословил его на поступление в 1891 году вольнослушателем в Санкт-Петербургскую духовную академию, где вскоре был пострижен в монашество с именем Тихон.

Дальнейшая судьба будущего митрополита была связана с Самарской епархией, где он управлял монастырями, был возведен в сан архимандрита (1891) и хиротонисан во епископа (1901). После революционных событий был членом Поместного Собора 1917—1918 годов. В 1918 году был возведён в сан архиепископа. В 1919 году временно управлял Самарской епархией, которую покинул в 1922 году и отбыл в Москву. Обновленческий раскол не принял, но вел переговоры с обновленцами о возможности объединения. В 1923 вошел в состав Священного Синода при патриархе Тихоне. В 1924 году возведен в сан митрополита. Скончался 8 мая 1926 года в Москве. Погребен в Софийской церкви г. Москвы.

Зорин Петр Иванович (1873?-?), занявший должность делопроизводителя Самарского отдела ИППО, был секретарем Самарской духовной консистории. Сын дьякона Архангельской соборной церкви, соборной Николаевской церкви, священника Богоявленской церкви г. Зарайска Рязанской губернии, выпускник Рязанской духовной семинарии, поступил и со званием кандидата богословия окончил Московскую Духовную Академию (1898-1901), по окончании которой подал прошение о выходе из духовного ведомства с возвращением суммы, затраченной на его обучение. Упоминается в справочнике "Рязанское ополчение в Великой войне 1914-18 годов" (авт. А.И. Григоров, Рязань, 2014 г. С.7) как ратник 1 разряда, имеющий право на занятие субалтерн-офицерских должностей в ополчении. В 1911 году проживал в Самаре по адресу Садовая 179. В 1914 году упоминается как редактор официальной части "Тамбовских епархиальных ведомостей" и секретарь консистории.

В состав членов Ревизионной комиссии вошли три человека.

Начальник Самарско-Уральского управления земледелия и государственных имуществ князь Владимир Иванович Сумбатов (Сумбаташвили, 1860-?). С 1891 года Владимир Иванович числился на госслужбе, действительный статский советник с 1913 года. Входил в Самарский лесоохранительный комитет, в попечительский совет Самарского среднего сельскохозяйственного училища.

Князья братья Сумбатовы Александр (слева) и Владимир Ивановичи.

Фото: Мемориальная квартира А. И. Сумбатова-Южина в Москве

Его старший брат Александр, взявший псевдоним Южин, прославился как русский и советский актёр, драматург, театральный деятель, удостоенный звания "народный артист РСФСР". Их семья принадлежала к грузинскому княжескому роду, и было в ней много трагических событий, связанных с наследством. Бабушка Владимира и Александра княгиня София Багратион-Мухранская принадлежала к боковой линии Багратионов. У родственных семей Сумбатовых и Багратион-Мухранских были давние наследственные конфликты из-за раздела земель, находившихся в Тифлисской губернии, в результате чего произошла кровавая трагедия: однажды ночью дедушка и бабушка с домочадцами были зарезаны с маниакальной жестокостью, в том числе погибли несколько их детей, чудом не пострадали только четверо детей, которых в тот день не было дома, в том числе Иван - отец Александра и Владимира. Это оставило неизгладимый след в душе осиротевшего князя Ивана Александровича Сумбатова, который повзрослев, выбрал военную карьеру, служил в драгунском полку. Всю жизнь он провел в судебных тяжбах с семьей Багратион-Мухранских, что сильно подорвало его здоровье, но справедливости он так и не добился, скончавшись в 1882 году. В этот год Владимир приехал в Москву для поступления в университета на математический факультет. Внезапная смерть отца заставила братьев выехать в Тифлис, где они застали дела семьи на грани разорения, а мать и сестру в депрессии с подорванным здоровьем. Защита имущественных прав семьи легла на Владимира и Александра. Причем, в одном из судебных заседаний в 1884 году Владимир выстрелил в генерала князя И.К. Багратион-Мухранского, накануне позволившего в суде публичные оскорбительные высказывания в адрес его деда и отца и демонстративно разорвавшего важный документ, подтверждавший права Сумбатовых. Багратион-Мухранский был ранен в щеку, Владимир попал под следствие, в ходе которого был установлено, что поступок был вызван состоянием аффекта, и в 1885 году он был приговорен к 4 годам каторги и лишен всех прав. Старший брат Александр, имевший юридическое образование и связи, приложил много усилий, чтобы вскоре добиться оправдания брата и навсегда утвердить права своей семьи на земельные участки.

Протоиерей Арсений Васильевич Жданов - сын дьякона Симбирской епархии. В 1852 году окончил Симбирскую духовную семинарию, в течение двух лет учительствовал в Самарском духовном училище. В 1853 году 25 марта принял священство, служил священником в с. Русская Бокла Бугурусланского уезда Самарской губернии (около 6 лет), с. Нижняя Вязовка Бузулукского уезда (около 4 лет). 23 января 1864 возведен в сан протоиерея и определен настоятелем уездного собора в г. Ставрополь (ныне Тольятти), 1 февраля 1869 года перемещен настоятелем Троицкой церкви в г. Самаре. Кроме пастырских обязанностей протоиерей А. В. Жданов служил на должностях благочинного, законоучителя, директора Ставропольского попечительного о тюрьмах комитета, члена от духовенства в правлении Самарской духовной семинарии, инспектора классов в епархиальном женском училище и члена епархиального попечительства о бедных духовного ведомства, членом духовной консистории (с 8 янв. 1871 года), законоучителем в фельдшерской школе при земской больнице. По временам исполнял "с отличною ревностию" различные поручения епархиального начальства по делам чрезвычайной важности. В 1894 году духовенство и прихожане организовали чествование в честь 25-летия служения настоятеля в Троицкой церкви, который считался одним из самых видных и серьезных, а также и наиболее уважаемых деятелей епархии. Подробный отчет об этом торжественном событии был опубликован в "Самарских епархиальных ведомостях" и издан отдельным оттиском. Празднество тщательно готовилось и было назначено на 25 марта. Обширный храм был переполнен молящимися, в нем собралось все городское духовенство во главе с архиереем епископом Гурием (Буртасовским), присутствовали губернатор А. С. Брянчанинов, вице-губернатор А. П. Рогович и другие высокопоставленные лица гражданских ведомств. В честь юбиляра было сказано много теплых слов, поднесены памятные адреса, прихожанки подарили ему бархатную ризу и белую камилавку. Умер протоиерей Арсений в 1911 году. Похоронен на Всехсвятском кладбище.

Протоиерей Гавриил Михайлович Фармаковский служил священником в Самарском Иверском женском монастыре с 1878 года, числился там же в предреволюционном 1916 году. Занимал должность благочинного градо-Самарских церквей, входил в состав присутствия попечительства о бедных духовного звания Самарской епархии, служил законоучителем в Самарском техническом железнодорожном училище. Отличился при сильном пожаре 1877 года, при котором выгорела 16 кварталов, горели несколько храмов, участвовал в тушении пожара, в частности, спасал иконостас и принадлежности храма женского епархиального училища, за что был удостоен благословения Святейшего Синода.

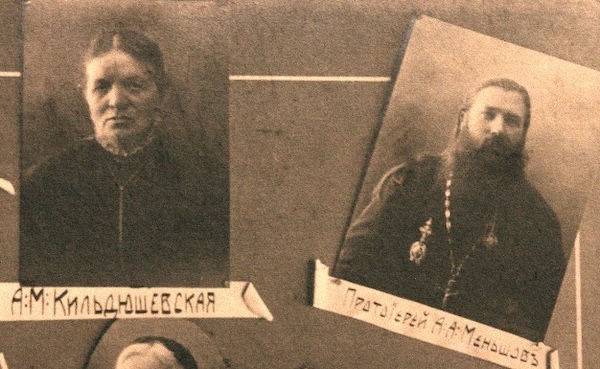

Участие в пожаре 1877 года также принимали и удостоились благословения Святейшего Синода будущие члены-сотрудники Императорского Православного Палестинского Общества Аполлинария Михайловна Кильдюшевская, на тот момент времени воспитательница епархиального женского училища, и протоиерей Николай Иванович Воронцов, настоятель Воскресенской церкви г. Самары.

А.М. Кильдюшевская и протоиерей А.А. Меньшов.

Фрагмент листа из выпускного альбома Самарского епархиального женского училища. Выпуск 41, 1914-1915 гг.

soroka1736.ru

Начальница епархиального женского училища Аполлинария Михайловна Кильдюшевская, дочь приходского священника Николаевской церкви г. Тиинска Михаила Кильдюшевского, сама была выпускницей училища. С 1872 года работала в училище классной воспитательницей, а с 1906 года возглавила это учебное заведение.

Из числа преподавателей епархиального женского училища в Императорское Православное Палестинское Общество вступил также инспектор классов протоиерей Александр Александрович Меньшов. Воспитывался в Санкт-Петербургской духовной академии. На должность инспектора классов в епархиальное училище поступил в 1908 году. В начале 1910-х годов — цензор Самарских епархиальных ведомостей.

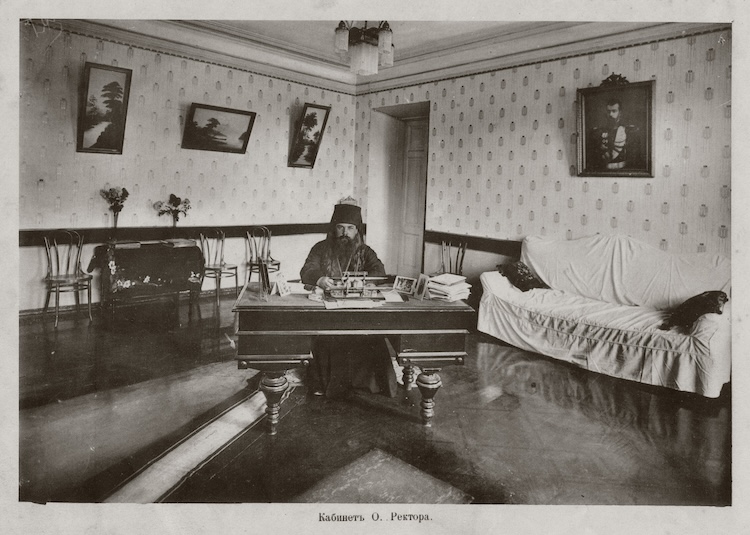

Из числа сотрудников других духовных учебных заведений Самары в число членов ИППО вступили ректор Самарской духовной академии архимандрит Виссарин (Зорнин, Зорин) и духовник семинарии священник Александр Константинович Волковский. Судьбы обоих сложились трагически, они были расстреляны.

Архим. Виссарион (Зорнин) в рабочем кабинете. Между 1909 и 1914.

Из собрания Самарской духовной семинарии

Архимандрит Виссарион (в миру Василий Павлович Зорин или Зорнин; 24 марта [5 апреля] 1878, село Голубцовка, Пензенская губерния, ныне Мордовия — 25 ноября 1937, Бутовский полигон, Московская область) впоследствии стал епископом Ульяновским. Он родился в семье священника, окончил Нижегородскую духовную семинарию и Казанскую духовную академию со степенью кандидата богословия (1902). В академии принял монашеский постриг. Преподавал в Калужской духовной семинарии, а затем в Волынской семинарии, которую возглавил в 1905 году с возведением в сан архимандрита. В 1909 году был переведен ректором в Самарскую духовную семинарию, а в 1914 году возглавил Пермскую духовную семинарию. В 1914-16 гг. был настоятелем Батуринского Николаевского монастыря Черниговской епархии. С 1917 года служил в Туркестанской епархии. В 1922 году для противодействия обновленческому расколу был наречен во епископа Ташкентского. На следующий день был арестован. В 1923 году был хиротонисан во епископа Вольского, в июле 1924 года определен епископом Ульяновским, но вскоре епархию покинул. В 1925 году примкнул к григорианскому расколу. Арестован 20 сентября 1937 года. Приговорён тройкой при УНКВД по Московской области 23 ноября 1937 года по обвинению в «антисоветской деятельности» и «активной контрреволюционной пропаганде». Расстрелян 25 ноября 1937 года на Бутовском полигоне. Реабилитирован в декабре 1989 года.

Священник Александр Константинович Волковский

Священник Александр Константинович Волковский (22 апреля 1868, Самара - 1945(?), Югославия) родился в семье диакона Преображенского храма Самары Константина Петровича Волковского. После окончания Самарской духовной семинарии в 1889 году служил надзирателем в духовного училища города Николаевска (ныне г. Пугачев Саратовской области), затем учителем и законоучителем в Феодоровской церковно-приходской школы Самары. В 1893 года он был рукоположен в сан иерея, служил священником в сельских храмах, а затем переведен в Самару, в Введенскую церковь при Самарском епархиальном женском училище, был законоучителем параллельных классов и делопроизводителем совета Самарского епархиального училища, духовником Самарской духовной семинарии и законоучителем образцовой школы при семинарии, членом Самарского епархиального училищного совета, секретарем правления Самарской духовной семинарии (1906). Состоял в Самарском епархиальном Алексеевской братстве, в Православном миссионерском обществе по Самарскому комитету. В сан протоиерея он был возведен в 1910 году и около 1917 года служил помощником смотрителя духовного училища в г. Мариуполе. После большевистского переворота и закрытия училища, в 1920 году эмигрировал. В палаточном лагере для беженцев, раскинутом англичанами посреди египетской пустыни, из подручных средств оборудовал православный храм, где совершал богослужения для изгнанников из России. В конце 1922 года протоиерей Александр обосновался в Сербии, где окормлял православных русских эмигрантов. В годы Второй мировой войны на территории, где он служил, было образовано Независимое государство Хорватия, развернувшее террор против православного сербского населения. Церковнослужителям было запрещено подчиняться Сербской Православной Церкви. Для них была учреждена неканоничная Хорватская православная церковь, в состав которой пришлось войти отцу Александру. После окончания Второй мировой войны и падения Независимого государства Хорватия практически все духовенство было расстреляно пришедшими к власти коммунистами во главе с Иосипом Броз Тито. По югославским источникам предположительно протоиерей Александр Волковский был расстрелян в Загребе в составе большой группы священнослужителей в скором времени после заседания рассматривавшего дело Военного суда командования г. Загреба 29 июня 1945 года. Возможно, что отец Александр Волковский погребен на загребском кладбище Мирогой, на русском участке которого он 4 ноября 1928 года освящал мемориальную церковь-часовню Воскресения Христова. Подробности жизни о. Александра, в частности, в эмиграции опубликованы в газеты «Православная вера» № 02 (646) на основе рассказа одного из потомков семьи Волховских.

В ряды Самарского отдела ИППО входили два архитектора, одни из лучших в Самаре. Платон Васильевич Шаманский вступил действительным членом, сделав вдвое увеличенный взнос в 50 рублей. Сергей Викторович Смирнов вступил членом-сотрудником.

Платон Васильевич Шаманский.

Фото: Юбилейный сборник сведений о деятельности бывших воспитанников Института гражданских инженеров (Строительного училища). 1842—1892. — СПб.: Типо-Литография Н. Л. Пентковского, 1893.

Платон Васильевич Шаманский (1866—1919?) — российский архитектор, гражданский инженер. Родился в семье псаломщика. В 1887 году окончил Александровское реальное училище в городе Николаеве. В 1887—1892 годах учился в петербургском Институте гражданских инженеров. По окончании курса был командирован в распоряжение Главного Общества Российских железных дорог. 4 июля 1893 года утвержден в чине коллежского секретаря. 1 января 1894 года назначен техником при Управлении службы Николаевской железной дороги. В 1897 году переведён в штат Министерства путей сообщения. В Самаре начал работать с 1903 года уже в чине надворного советника на должности архитектора, затем инженера (с 1906) в Строительном отделении Губернского правления. За 15 лет его службы на этой должности сменилось девять губернаторов. В 1910-16 годахпараллельно он занимал должность епархиального архитектора. Автор ряда зданий в Самаре в стиле модерн и неоклассицизм, в том числе, резиденции губернатора (1915), детской инфекционной больницы, на строительство и обустройство которой купец Лаврентий Аржанов пожертвовал 500 тыс. рублей, в пересчете на современный курс — порядка 600 миллионов, а также не сохранившегося самарского театра-цирка "Олимп" (1907). Построил храм 5-го гусарского полка, ряд построек Иверского женского монастыря, собор Александра Невского в г. Мелекесс, ныне Димитровград в Ульяновской области (1907, разрушен в советское время). В Новоузенском и Николаевском уездах Самарской губернии и на территории современной Саратовской области по проектам и под руководством Шаманского были построены каменный храм в Подгорном Энгельсского района, Казанская церковь в Большой Сакме Краснопартизанского района, каменная Михаило-Архангельская церковь в Петропавловке Новоузенского района. Также Шаманским был перестроен старообрядческий молитвенный дом в Пугачёве и возведена по проекту Ф. Шехтеля старообрядческая Троицкая церковь в Балакове. Показал себя как прекрасный администратор, создавший под своим началом сплоченную команду хороших профессионалов. Был женат на католичке, позднее принявший православие. Вместе с супругой они усыновили младенца, подкинутого на крыльцо их дома. В 1918 году вместе с отступающими частями Белой армии супруги Шаманские отправились в Омск, намереваясь оттуда направиться в Китай. Но до Поднебесной Платон Васильевич не доехал, его супруга прибыла одна и зарегистрировалась там как вдова титулярного советника, вернула себе девичью фамилию и стала совладелицей юридического бюро.

Инженер С.В. Смирнов (стоит справа) на свадьбе управляющего делами А.М. Сурошникова (А.М. Сурошников сидит справа).

Из фондов СОИКМ им. П.В. Алабина

Сергей Викторович Смирнов, по профессии инженер путей сообщения, служил инженером Самарской губернской земской управы. Вместе с Николаем Николаевичем Белобородовым стал автором проекта нового здания для расширявшего свою деятельность Самарского земства, в частности, занимался оформлением его фасадов, выбрав стиль "ренессанс". Для выбора проекта оформления фасадов был объявлен конкурс, на который были представлены три проекта, которые были рассмотрены на частном совещании гласных Самарского губернского земского собрания, победил с большим перевесом голосов вариант, предложенный С.В. Смирновым. По предложению председателя Самарского губернского земского собрания А.Н. Наумова автору проекта С.В. Смирнову была выражена благодарность за понесенные им труды. В 1913 году началось строительство здания. Известна еще одна работа С.В. Смирнова – это частный заказ на проект пристроя к зданию так называемой исторической мечети на ул. А. Толстого, 61. Сергей Викторович избирался в Губернское земское собрание депутатом от Бузулукского уезда.